世界の香文化 本記事では、中東の神秘的な香木から南米の浄化の香りまで、世界の主要な香文化を巡る旅へと皆様をご案内します。それぞれの地域でどのように香りが使われてきたのか、伝統的な香料にはどのような特性があるのか、そしてそれらが現代社会でどのように息づき、新たなトレンドを生み出しているのかを、日本の香文化にも触れながら詳しく見ていきましょう。

世界の香文化紀行:歴史を巡り、現代を彩る香りの物語

香りとは、太古の時代から私たち人類の歴史や文化、そして日常生活に深く根ざしてきた不思議な存在です。単なる芳香を超え、宗教儀礼や社会的なコミュニケーション、さらには心身の癒しにまで用いられてきました。世界各地にはその土地ならではの気候風土や歴史的背景によって育まれた多様な香文化が存在します。この記事を通じて、香りの持つ奥深い世界とその魅力を再発見していただければ幸いです。

日本の香文化:古都に息づく雅と武士の精神

日本の香文化は、仏教伝来とともに大陸から香木がもたらされたことに始まります。飛鳥時代、仏前で香を焚く習慣が広まり、やがて奈良時代には宮廷でも香りが用いられるようになります。特に平安時代になると、貴族たちは香木や様々な香料を練り合わせた「薫物(たきもの)」を作り、その香りを競い合う「薫物合(たきものあわせ)」といった雅な遊びを楽しむようになりました。

この時代に著された『源氏物語』には、登場人物たちが衣装や部屋に香りを焚き込める様子や、手紙に香りを添えるといった、香りが日常生活や恋愛、美意識に深く結びついていた様子が生き生きと描かれています。香りは単に良い香りをまとうだけでなく、個性を表現し、相手への敬意を示す手段でもありました。

鎌倉・室町時代の香道と武家文化

平安貴族の遊びとして発展した香文化は、鎌倉時代に入ると武家社会にも浸透していきます。質実剛健なイメージのある鎌倉武士ですが、彼らもまた精神統一や礼儀作法の一環として香りを重んじました。戦の合間に兜に香を焚き染める習慣もあったと伝えられており、これは戦場での不浄を清め、武士の気概を示す行為でした。

室町時代になると、茶道や華道とともに、香木の香りを鑑賞する「香道(こうどう)」が芸道として確立されます。室町幕府八代将軍足利義政は、東山文化を牽引する中で香道を体系化し、能阿弥、相阿弥といった同朋衆がその理論や作法を整えました。

これにより、香道は単なる香りを楽しむことから、洗練された作法に基づく精神的な修行へと高められたのです。主要な流派として、志野流(武家)、御家流(公家)などが生まれ、香道の伝統は現代まで脈々と受け継がれています。

香道と聞香:芸道としての香り

香道では、香炉で焚いた香木の香りを「聞く=聞香(もんこう)」という独特の表現を用います。これは単に「嗅ぐ」という行為を超え、香りと向き合い、その微かな変化や複雑な香りの層を感じ取り、内なる感性を研ぎ澄ます精神的な営みを意味します。香道の中心的な作法には、「組香(くみこう)」や「十種香(じっしゅこう)」などがあり、焚き出された複数の香木の香りを利き分け、その種類や組み合わせを当てる遊びの要素も含んでいます。

また、香道で使用される香炉や香合(香を入れる器)といった道具類も、蒔絵や螺鈿が施された美しい工芸品であり、美術的な価値も非常に高いものです。香席は厳粛な雰囲気の中で行われ、参加者は定められた作法に従って香りを回し、静かにその世界に浸ります。近年、御家流香道 桂雪会をはじめとする様々な団体が日本の伝統文化として香道の普及活動を推進しており、初心者向けの体験教室なども各地で開催されています。

香司の歴史

日本の香文化を語る上で欠かせないのが、香司(こうし)と呼ばれる、香木・薬香を調合し薫物や線香を作り出す職人たちです。源流は平安中期、内蔵寮に置かれた香薬調進の職掌に遡り、貴族の調度として薫物合を支えました。鎌倉期には武家の精神修養と仏事で需要が急増し、南北朝〜室町に志野流・御家流など家元制が確立、配合秘伝は門外不出とされています。

桃山から江戸にかけ、公家や大名の御用達として御所香・茶室香を調進、城下町に香舗が並び、明治維新で宮中御用制度は一変するも、京都の老舗・薫玉堂や香十などや、東京・銀座日本香堂は洋香との融合を図り一般市場を開拓。戦後は合成香料や機器分析も取り入れ、香司は文化財としての香復元、アロマ産業、宗教行事など幅広い分野で活躍します。

近年は海外ブランドとの協業やサステナブルの潮流にも乗り、後継者育成、AI活用にも広がっています。こうして千年以上続く香文化の技と精神を未来へつなぐ要職であり、現代でも日本独自の美意識を支える存在として注目されている。

現代の香りの役割

伝統的な香道や仏事の枠を超え、現代の日本では香りがより幅広い場面で利用されています。アロマテラピーとしての精油利用はもちろん、香木や天然香料を用いたお香は、リラクゼーションや気分転換、集中力を高めるアイテムとして人気があります。

部屋に焚き込めるだけでなく、クローゼットに入れる匂い袋や名刺香など、日常生活にさりげなく香りを取り入れるスタイルも定着しています。また、医療や福祉の現場でも、香りの持つリラックス効果や認知機能への影響に関する研究が進められており、その応用範囲は広がりを見せています。

一方で、伽羅や沈香といった希少な香木の違法伐採や枯渇が世界的な問題となっており、持続可能な採取や栽培、伝統技術の継承保護に向けた取り組みも重要視されています。文化庁でも香道の保存・継承に向けた活動が行われるなど、日本の香文化は伝統を守りつつ、現代社会のニーズに合わせて進化を続けています。

フランスの香文化:香水の都グラースとラベンダーの薫り

フランスは「香水の都」として世界的に有名ですが、その香文化の歴史は中世にまで遡ります。特にフランス南部、プロヴァンス地方は豊かな自然に恵まれ、古くから香料植物の栽培が盛んでした。その中でも、紫色の絨毯のように大地を覆うラベンダーは、プロヴァンスの象徴ともいえる存在です。

ラベンダーは地中海沿岸原産のハーブであり、古代ローマ時代から入浴剤や洗濯に使われるなど、その芳香と清潔効果が知られていました。プロヴァンス地方では、乾燥した花穂をサシェ(匂い袋)にしたり、タンスに入れて衣類の香り付けや防虫に使う習慣が根付いています。

プロヴァンスのラベンダーと伝統

プロヴァンス地方のラベンダー栽培は、千年以上にわたる長い歴史を持っています。特に標高800メートル以上の高地で栽培される真正ラベンダー(Lavandula angustifolia)は、香りの質が高いことで知られ、特定地域のものはAOP(原産地呼称保護)認証を受けています。

夏の収穫期には、各地でラベンダー祭りが開催され、伝統衣装をまとった人々が踊り、ラベンダーの収穫を祝います。これらの祭りは、単に観光イベントとしてだけでなく、地域に根差したラベンダー文化を次世代に伝える重要な役割を果たしています。ラベンダーの香りは、プロヴァンス地方の人々にとって、故郷や夏の記憶と強く結びついており、生活の一部として大切にされています。

グラースの香水産業

プロヴァンス地方の内陸にあるグラースは、「香水の都」として世界にその名を知られています。16世紀頃、グラース周辺では鞣し革産業が盛んでしたが、革の匂いを消すために香料が使われるようになったのが、香水産業発展の契機と言われています。

温暖な気候と豊かな水源に恵まれたグラースは、ジャスミン、バラ、ミモザ、チュベローズといった貴重な香料植物の栽培に最適な土地でした。最盛期には、これらの花々から香料を抽出する工場が数多く立ち並び、世界の香水市場の中心地となりました。

老舗のフラゴナール(Fragonard)やモリナール(Molinard)だけでなく、シャネルの「No.5」をはじめとする多くの有名香水がグラース産の香料を用いて開発されており、グラースの香料は高級香水の品質を保証する代名詞ともなっています。香料植物の栽培、天然原料の加工技術、そして香水調合の芸術といったグラース独自の技術と伝統は、何世代にもわたって受け継がれてきました。

フランスの香りの習慣と祭り

フランス全土において、香りは個人の嗜みとして非常に重要視されています。香水はファッションの一部であり、自己表現の手段です。老若男女問わず、日常的に香水をつける習慣が定着しています。

また、家庭においても、ラベンダーサシェやルームフレグランス、香り付き石鹸などが広く使われており、生活空間を心地よい香りで満たすことが一般的です。プロヴァンス地方のラベンダー栽培やグラースの香水製造に関する技術は、2018年にユネスコ無形文化遺産に登録されました。

これは、単なる産業としてだけでなく、地域に根差した文化として、また人類共通の財産としてその価値が認められたことを意味します。香りはフランスの文化やライフスタイルに深く溶け込んでおり、その伝統は大切に守られています。

現代フレグランス市場の動向

現代のフランスは、世界最大のフレグランス輸出国の一つであり、世界の香水市場において重要な地位を占めています。世界3位の大手香料メーカーのフィルメニック(Firmenich)や老舗ブランドのロベルテ(Robertet)など数多く存在し、常に革新的な香りを生み出しています。近年では、消費者の健康志向や環境意識の高まりを受け、オーガニックや自然派香水への注目が高まっています。

アロマグラース研究所のような研究機関では、天然香料の特性や抽出技術に関する科学的な研究が進められており、より質の高い自然派香料の開発が進んでいます。一方で、気候変動の影響により、特定の香料植物の産地が変化したり、収穫量が不安定になったりといった課題も生じています。そのため、持続可能な香料生産や、希少な香料植物の保護といったサステナビリティへの配慮が、今後のフレグランス産業における重要なテーマとなっています。

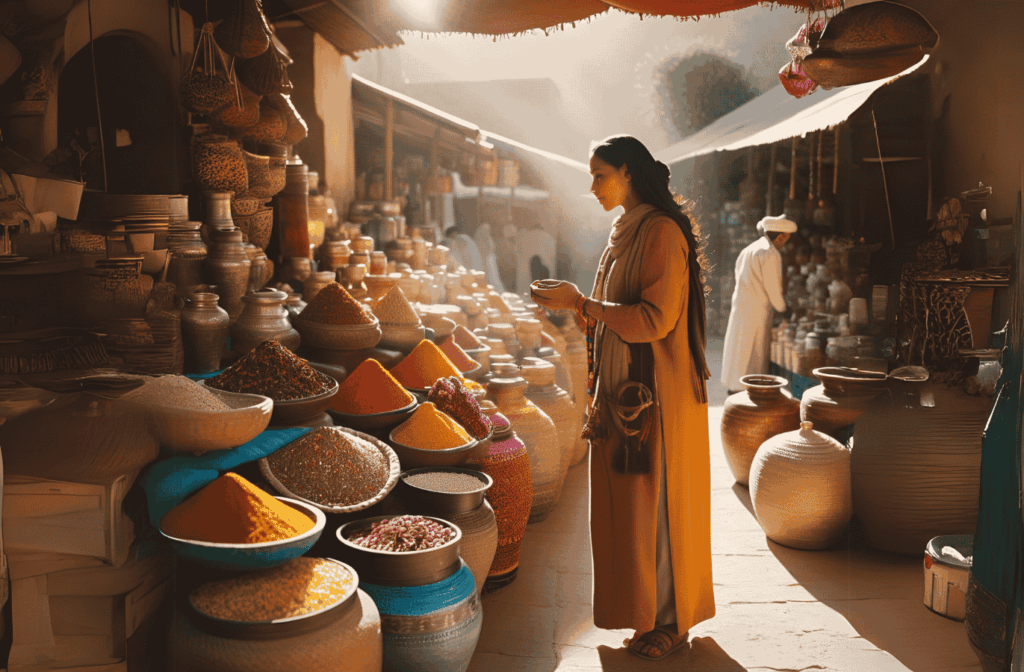

中東の香文化:神秘の香木ウードと乳香の道

中東地域は、古くから香料の重要な生産地であり、東西の香料貿易ルートの中継地点として栄えました。特に、乳香(にゅうこう=フランキンセンス)と没薬(もつやく=ミルラ)は、この地域の香文化の象徴であり、その歴史は紀元前にまで遡ります。

これらは、イエメンやオマーン、ソマリアといったアラビア半島南部や東アフリカに自生するボスウェリア属やコンミフォラ属の樹木から得られる芳香樹脂です。木の幹に傷をつけると滲み出てくる乳白色の樹脂を乾燥させたもので、焚き上げると独特の芳香を放ちます。古代エジプトでは神殿での薫香やミイラの防腐剤として、また聖書にも記述があるように、宗教儀礼に欠かせない聖なる香料として用いられてきました。

乳香・没薬の交易と歴史

乳香と没薬は、古代から中世にかけて「香料の道」と呼ばれる重要な交易ルートを通り、地中海世界やメソポタミア、インド、さらには中国まで運ばれました。特に紀元前3世紀から紀元後2世紀にかけて栄えたネゲヴのナバテア交易路は、アラビア半島南部で産出された乳香や没薬を、現在のイスラエル南部にあるネゲヴ砂漠を経由して地中海に輸送する主要ルートでした。

この交易によって莫大な富がもたらされ、キャラバン都市ペトラ(現在のヨルダン)などが繁栄しました。オマーンの「乳香の土地」はユネスコ世界遺産にも登録されており、古代の港湾都市アール=バリードや交易の中継地ワーディー・ドゥーカの遺跡からは、当時の壮大な香料貿易の様子をうかがい知ることができます。乳香はかつて金と同等の価値を持つほど貴重なものであり、その交易は古代世界の経済を支える重要な要素でした。

ウードとアターの伝統

乳香や没薬と並んで、中東の香文化を代表するのがウード(Oud)[=沈香(じんこう)]です。ウードはアラビア語で「木」を意味し、東南アジア原産のジンコウ樹(沈香木)に特定の菌が感染することで生成される樹脂を含む木材のことです。

非常に希少価値が高く、その複雑で濃厚、かつ甘くスモーキーな香りは、中東では「黒い黄金」と称されています。ウードの木片を電気香炉などでゆっくりと焚き、その芳醇な薫煙を部屋や衣服に纏わせる習慣は、特に湾岸諸国で広く行われています。来客をもてなす際や特別な集まり、金曜礼拝などの宗教行事には欠かせない伝統であり、富と地位の象徴でもあります。

また、中東ではアルコールを含まない油性の香水である「アター香水(Attar)」の文化も根付いています。バラ、ジャスミン、ムスク、そしてウードなどをブレンドしたアターは、世代を超えて受け継がれる伝統的な香りのスタイルであり、その濃厚な香りは長時間持続するのが特徴です。イラクやイランなどでも、伝統的な花の香水をブレンドする技術が継承されています。

宗教儀礼と家庭での香り

香りは中東における宗教儀礼と深く結びついています。イスラム教においては、モスクでの礼拝時にスティック状の香(ブクホールやマブルックと呼ばれる)が焚かれたり、お祈りの前に身を清める際に香りが用いられたりします。その清浄な香りは祈りの空間を神聖なものとし、信徒の心を落ち着かせます。

また、キリスト教(特にコプト教会や正教会)でも、礼拝時に乳香を焚く伝統が古くから続いています。家庭生活においても、香りは重要な役割を果たしています。結婚式や出産、葬儀といった人生の節目において、香りを焚いて祝福したり、故人を偲んだりする習慣があります。また、邪気を払い、空間を浄化するための手段としても香りが用いられることがあり、祈りや癒しと香りが密接に結びついています。

現代のオードパルファンとトレンド

現代の中東地域では、伝統的なウードやアターの文化に加え、国際的な高級フレグランスの需要も高まっています。特にアラブ首長国連邦やサウジアラビアといった湾岸諸国は、一人当たりの香水消費量が世界でもトップクラスであり、大きなフレグランス市場を形成しています。

近年、欧米のフレグランス市場でもウードが注目され、多くの香水ブランドがウードを配合した新しい香水を発表しています。中東産の貴重な香木を用いたこれらのフレグランスは、その深みと持続性から人気を博しており、伝統的な香料が現代的な香水のトレンドを牽引する例となっています。

ユネスコ世界遺産「乳香の道」や「フランキンセンスの国土」の登録は、これらの香料が持つ歴史的・文化的な価値を世界に再認識させる機会ともなっています。中東の香文化は、古来の伝統を守りながらも、世界の香水トレンドに大きな影響を与え続けています。

インドの香文化:プージャに欠かせない聖なる香りとアーユルヴェーダ

多様な宗教と文化が混在するインド亜大陸では、香りが古来より人々の信仰や日常生活に深く根付いています。特にヒンドゥー教や仏教といった主要な宗教儀礼においては、香りが欠かせない要素となっています。

インドにおける香の歴史は、紀元前2000年頃に遡ると言われ、ヴェーダ時代にはすでに祭祀で香木が焚かれていた記録があります。香りは、神々への捧げ物であり、空間を浄化し、祈りの場を神聖なものとするために用いられてきました。

儀礼と香り:ヒンドゥー教・仏教

インドのヒンドゥー教寺院を訪れると、必ずと言っていいほど甘くスパイシーな香りに包まれます。これは、礼拝(プージャ)の際に大量のアガルバティ(香棒)が焚かれるためです。アガルバティは、竹ひごに香料のペーストを塗り付けて作られたスティック型のお香で、白檀、ジャスミン、バラ、スパイスなど様々な香りが存在します。

神像の前や祭壇で香りが捧げられ、信徒たちは立ち昇る煙に手をかざし、香りを体に纏わせることで浄化や祝福を得ると考えます。また、白檀の粉末に水を加えて練ったペーストは、神像に塗布されたり、信徒が額にティラカ(宗教的な印)としてつけたりするためにも用いられます。

白檀の香りはヒンドゥー教において非常に神聖視されており、「神に近づく」「心身を清める」効果があると言われています。一方、仏教においても、寺院での焼香は重要な儀礼の一部です。特にスリランカやタイ、ミャンマーといった東南アジアの仏教国でも、香りは寺院や家庭での礼拝に広く用いられています。

アガーシャティ(香棒)と伝統的調合

アガルバティ(香棒)は、インドの人々の日常生活に深く浸透しています。早朝のプージャから始まり、一日の様々な場面で香りが焚かれます。家庭用の小さな祭壇はもちろん、商店やオフィスでも香りが焚かれる光景は一般的です。アガルバティには様々な種類があり、香りの強さや持続時間も異なります。

伝統的なアガルバティは、天然の香木粉、ハーブ、スパイス、樹脂、精油などを組み合わせて作られます。それぞれの家庭や地域で代々受け継がれてきた独自の調合レシピも存在し、その香りは作る人の個性を反映しています。古典文学や叙事詩『マハーバーラタ』などにも、王侯貴族が香りを嗜む様子が描かれており、香りは古くからインド社会において重要な役割を果たしてきたことがわかります。

サンダルウッドとアーユルヴェーダ

インド産の白檀(サンダルウッド)は、世界で最も高品質であるとされ、その甘くクリーミーな香りは「香木の王様」とも呼ばれます。南インドのカルナータカ州などが主な産地ですが、近年は希少性が非常に高まっています。白檀はヒンドゥー教の寺院で供物として用いられるだけでなく、伝統医療であるアーユルヴェーダにおいても重要な役割を果たしています。

アーユルヴェーダでは、白檀の香りが心身を落ち着かせ、クールダウンさせる効果があるとされ、ペーストや精油が皮膚病の治療や瞑想、リラクゼーションに用いられます。また、白檀を含む様々な香木やハーブから抽出された精油は、アーユルヴェーダオイルとしてマッサージや治療に使われます。例えば、シャンティウッドやパチョリといった香りの良い植物もアーユルヴェーダで利用されます。

現代インドの香料産業

インドは現在も世界有数の香料生産国であり、特にアガルバティの生産と輸出においては世界市場で大きなシェアを占めています。国内には多くのアガルバティ製造工場があり、伝統的な手作業から機械化された大規模生産まで様々な形態が存在します。インドの香料産業は、国内市場の需要も非常に大きいですが、中東や欧米、アジア諸国への輸出も盛んです。

近年では、科学的な研究機関(例えばCSIR研究所など)において、天然香料の特性分析や新しい精油抽出技術の開発も進められています。一方で、白檀などの希少な香木の違法伐採は依然として深刻な問題であり、政府や関連団体による保護活動や、代替となる合成香料の開発、持続可能な栽培方法の確立が喫緊の課題となっています。

アフリカの香文化:古来より続く乳香の故郷と多様な植物の香り

アフリカ大陸は、世界の香文化において非常に重要な役割を担ってきました。特に大陸東部、現在のソマリアやエチオピアといった地域は、古代から「香料の道」の起点ともなった乳香(フランキンセンス)と没薬(ミルラ)の主要な原産地です。これらの芳香樹脂は、乾燥した厳しい気候の中で育つボスウェリア属やコンミフォラ属の樹木から採取され、数千年にわたる長い間、世界各地へ輸出されてきました。

アフリカ産の乳香は、古代エジプトやローマ帝国、中世ヨーロッパの教会、そしてイスラーム世界において、宗教儀礼や医療、香料として珍重され、その交易は地域の経済を支える基盤となっていました。フランスの世界遺産「香料の道」も示すように、乳香貿易は古代世界の主要経済活動の一つでした。

北アフリカの香木文化

アフリカ大陸北部、特にエジプトやモロッコ、チュニジアといった地中海沿岸地域も独自の香文化を持っています。古代エジプトでは、神殿でクフィと呼ばれる複雑な香が焚かれ、ミイラ作りに没薬が使用されるなど、香りは宗教と死生観に深く結びついていました。

現在も、コプト教会の礼拝では乳香が焚かれる伝統が続いています。モロッコやチュニジアといったマグリブ地域では、ジャスミンやオレンジの花、ベルガモット、イランイランといった植物が栽培され、伝統的な香水や香料として利用されています。街の市場では、スパイスやハーブ、香料が並び、その芳香は人々の生活の一部となっています。

アフリカンエッセンスと儀礼

サハラ砂漠以南のアフリカ、特に西アフリカのサヘル地域やギニア湾岸地域には、その土地固有の植物を用いた多様な香りの文化が存在します。伝統医療においては、特定の樹木の樹脂や葉、根などが薬草として用いられるだけでなく、香りも治療や癒しの手段として活用されます。また、ガーナやナイジェリアなどの一部の地域では、宗教的な儀式や通過儀礼において、特定の木片や炭を燃やし、立ち上る煙を浴びることで浄化や祝福を行う習慣が見られます。

これらの香りは、西洋的なフレグランスとは異なり、大地や植物そのものの力強い香りが特徴です。コミュニティの絆を深め、祖先や精霊と繋がるための神聖な媒体として、香りが重要な役割を果たしています。

香りの経済と持続可能性

アフリカ大陸は、現在も多くの天然香料資源の世界の供給源となっています。乳香や没薬はもちろんのこと、ガーナ産の香木、マダガスカルのバニラなど、世界市場で利用される香料植物が栽培・採取されています。これらの香料原料の輸出は、一部の地域経済にとって重要な収入源となっています。しかし、希少な香木や植物の過剰な採取は、環境破壊や生態系の破壊につながる可能性も指摘されています。

特に乳香樹は乾燥地帯に自生するため、気候変動の影響を受けやすく、その生産量は不安定になる傾向があります。持続可能な開発目標(SDGs)の観点から、香料植物の適切な管理や植林活動、地域コミュニティへの利益還元といった取り組みが重要視されています。

また、燃焼による煙が健康に与える影響(公害問題)に関する研究も進められており、WHOなどの機関が見解を示しています。アフリカの香文化は、豊かな植物の恵みを活かしながら、環境保全と人々の健康に配慮した発展が求められています。

南米の香文化:アマゾンの神秘と浄化の香りパロサント

南米大陸、特にアンデス地域やアマゾン熱帯雨林には、独特の植物相から生まれる豊かな香りの文化が存在します。この地域の香文化を代表する一つが、パロサント(Palo Santo)です。

パロサントはスペイン語で「聖なる木」という意味で、ペルーやエクアドルといった太平洋岸の乾燥林に自生するホソバイブキという樹木です。枯死した木や倒木が自然に乾燥・熟成された木材は、燃やすとココナッツやシトラス、ミントのような爽やかさと甘さを併せ持つ独特の香煙を放ちます。

パロサントとアマゾンの香り

パロサントは、インカ帝国の時代からアンデス地域の先住民の間で、心身の浄化、魔除け、邪気払いのために用いられてきました。シャーマンの儀式やヒーリングの際に焚かれ、その煙はネガティブなエネルギーを取り除き、空間や人を清めると信じられています。また、伝統的な民間療法としても、痛みの緩和や呼吸器系の不調に対する治療に用いられてきました。

一方、広大なアマゾン熱帯雨林には、多様なアロマティックハーブや樹脂、樹皮といった香料資源が豊富に存在します。先住民はこれらの植物を、薬や儀式、そして日常生活における香料として利用してきました。パロサント以外にも、ペティグレンやジャラシートといったこの地域特有の香木や植物が、様々な目的で用いられています。

先住民の香儀礼:コパルなど

中南米の先住民文化において、香りは神聖な儀式に不可欠な要素です。特にメソアメリカ地域(現在のメキシコや中央アメリカ)の古代文明、例えばマヤやアステカでは、コパル(Copal)という樹脂が盛んに用いられました。コパルは特定の広葉樹から採取される半化石化した樹脂で、燃やすと松脂のような爽やかな香りを放ちます。

神殿での供物や、人身御供の際の空間浄化、病気の治療、予言といった多様な儀式で焚かれました。コパルは現在も、メキシコ南部や中央アメリカの先住民コミュニティにおいて、伝統的な儀式や家庭での浄化に用いられています。それぞれのコミュニティには、長老やシャーマンによって受け継がれる独特の香りの調合や使用方法が存在し、香りは先住民の宇宙観や精神世界と深く結びついています。

現代のエコ香と環境保全

近年、パロサントは世界的に浄化の香木として人気が高まり、ヨガスタジオや瞑想の場、あるいはホームフレグランスとして広く使われるようになりました。しかし、需要の急増に伴い、パロサントの違法伐採や過剰採取が懸念されています。パロサントは枯死木や倒木から採取するのが伝統的な方法でしたが、生木を伐採するケースも増えています。

この問題に対処するため、ペルーやエクアドルではパロサントの採取や輸出に関する規制が強化され、持続可能な採取方法の推進や植林活動が行われています。また、公正な取引(フェアトレード)を通じて、先住民コミュニティがパロサント資源を適切に管理し、その恩恵を受けられるようにする取り組みも進められています。消費者の側でも、持続可能性に配慮して採取された認証済みのパロサント製品を選ぶことが重要となっています。

南米発の香料と国際市場

南米大陸は、パロサントやコパルといった伝統的な香木だけでなく、国際的な香料市場において注目される多様な植物性香料の供給源でもあります。例えば、アマゾン熱帯雨林原産の様々な植物から抽出されるエッセンシャルオイルは、ユニークな香りと薬効を持つものとして関心を集めています。

アンデス地域に伝わる伝統的な植物知識(ケモール・アルケミー)に基づいた精油抽出技術も再評価されています。パチューリ(Patchouli)も元々はアジア原産ですが、南米で栽培されるものもあり、その深くウッディな香りは多くのフレグランスに使用されています。

近年では、アマゾンの土壌や植物に生息する微生物が生成する芳香物質の研究など、新しい分野での香料開発も進められています。南米の香文化は、その豊かな自然と伝統的な知恵を基盤としながら、持続可能性を意識した現代的な香りの利用へと発展を遂げています。

現代の香文化とトレンド:癒し、芸術、そして未来へ

古来より世界各地で育まれてきた香文化は、現代社会においてもその形を変えながら私たちの生活に息づいています。伝統的な儀礼や作法として受け継がれる一方で、心身の健康や個人の嗜好を満たすためのアイテムとして、香りの役割は多様化し、新たなトレンドを生み出しています。

アロマテラピーと心身の癒し

現代において香りが最も身近に利用されている分野の一つが、アロマテラピーです。植物から抽出された精油の芳香成分を利用して、心身の不調を緩和したり、リラクゼーション効果を得たりする自然療法として、欧米や日本を中心に広く普及しています。ラベンダー、カモミール、柑橘系オイルなどは、ストレス軽減や安眠効果が期待できるとして人気があります。

医療や福祉の現場でも、アロマテラピーが補完療法として導入される事例が増えており、研究によって、香りが脳機能や免疫系に影響を与える可能性も示唆されています(例:特定の精油が抗ストレスホルモンの分泌を抑制したり、NK細胞活性を高めたりするといった学術研究が多数報告されています)。

グローバルフレグランス産業と技術革新

世界のフレグランス市場は巨大な産業へと成長しており、香水、オーデコロン、ルームフレグランス、ボディケア製品など、様々な形で香りが提供されています。市場規模は年々拡大しており、特にアジアや中東といった新興市場での成長が著しいです(国連や各国の経済産業省などが発表する市場データでその傾向が確認できます)。

この産業を支えているのが、香料を開発する大手フレグランスメーカーです。伝統的な天然香料に加え、分子構造を解析して人工的に香りを再現したり、新しい香りの分子を合成したりする技術(分子香料合成技術)が進んでいます。また、植物から特定の成分を抽出するフィトケミカル技術も発展し、より複雑でユニークな香りの創造を可能にしています。

香りの文化財・無形遺産としての位置づけ

世界各地の香文化は、単なる製品や技術だけでなく、その地域固有の歴史や精神性が凝縮された文化遺産としても再評価されています。日本の香道は、茶道や華道と同様に日本の伝統文化として大切にされており、その作法や精神性は文化財として保護されるべきものと考えられています。

フランスのグラースにおける香水製造技術や、中東の「乳香の道」といった、香料に関連する歴史的な場所や技術がユネスコの世界遺産や無形文化遺産に登録されていることは、香りが持つ文化的価値が国際的に認められている証と言えるでしょう。UNESCOの無形文化遺産の概念は、儀礼や伝統工芸、社会慣習といった、形を持たない文化の価値を保護するものであり、香文化もその範疇に含まれると考えられています。

生活習慣への再評価とインテリア香り

現代社会では、香りがライフスタイルの一部として再評価されています。香り付きキャンドル、リードディフューザー、アロマランプといったインテリアフレグランス製品は、空間を彩り、気分を演出するアイテムとして人気を集めています。

また、デジタル技術と香りを組み合わせた「嗅覚メディア」の研究も進んでおり、映画やVR体験、アート作品に香りを同期させることで、より没入感のある体験を提供する試みも行われています。これは、香りが人間の感情や記憶に強く働きかける特性を利用した新しい表現方法として注目されています。

持続可能な香料生産

天然香料への需要が高まる一方で、野生植物からの採取に依存する従来の香料生産は、生物多様性の損失や森林破壊といった環境問題と密接に関わっています。特に白檀や伽羅、パロサントといった希少な香木は、その資源枯渇が深刻な課題となっています。そのため、持続可能な香料生産に向けた取り組みが世界中で進められています。

例えば、認証制度によって適切な管理の下で採取された香料を保証したり、絶滅危惧種を保護するために代替となる香料植物の開発や合成香料の研究が行われたりしています。また、地域の農業協同組合が中心となって香料植物の栽培・管理を行い、地域経済の活性化と伝統産業の継承を目指す事例も見られます。

香りと健康・ウェルビーイング

アロマテラピーの普及とともに、香りが人間の健康やウェルビーイングに与える影響に関する科学的な研究も深化しています。アロマ心理学といった分野では、香りが感情状態、ストレス反応、認知機能、さらには記憶の呼び起こしに与える影響が詳しく調べられています。

例えば、特定の香りがリラックス効果をもたらしたり、集中力を高めたりすることが実験で示されています。これらの研究成果を基に、高齢者施設での認知症ケアに香りを取り入れたり、学校で集中力を高めるための香りプログラムを導入したりといった、具体的な応用事例も生まれています。香りは単なる快・不快の感覚だけでなく、私たちの心身の健康に様々な形で働きかける潜在力を持っているのです。

まとめ:香りの旅は続く——伝統から現代、そして未来へ

本記事では、世界各地の多様な香文化を巡る旅をいたしました。中東の神秘的なウードや乳香、フランスの洗練されたラベンダーや香水、インドの聖なる白檀やアガルバティ、そして南米の浄化の香りパロサントなど、それぞれの地域が独自の歴史や精神性に基づいて香りと向き合ってきたことがお分かりいただけたかと思います。

香りは、宗教儀礼、社会的なコミュニケーション、美意識の追求、そして心身の癒しといった、私たちの生活の様々な側面に深く関わってきました。特に日本の香道は、香りを「聞く」という独特の感性を通じて、精神性を高める芸術へと昇華させた稀有な例です。

古来の香文化は、長い時間をかけて形を変えながらも、現代社会に確かに受け継がれています。アロマテラピーとしての科学的な活用、高級フレグランス産業の発展、インテリアとしての香りの利用など、その応用範囲は広がる一方です。また、香料に関連する歴史的な場所や技術が文化遺産として登録されるなど、その文化的価値も再認識されています。

一方で、希少な天然香料の資源枯渇や、香料生産が環境に与える影響といった課題も存在します。持続可能な香料生産や、伝統的な香文化を未来に継承していくための取り組みが、今後ますます重要となるでしょう。香りは、私たちの嗅覚を通じて直接脳に働きかけ、記憶や感情を呼び起こす不思議な力を持っています。この香りの持つ力を理解し、日常生活に上手に取り入れることで、豊かな感性や心地よい暮らしを育むことができるはずです。香りの世界は奥深く、その探求の旅はこれからも続いていきます。

参考リンク一覧

- 出典:Arab News日本語版(値段はさておき、サウジアラビアでこよなく愛されるウードが完璧な芳香を生み出す)

- 出典:ユネスコ無形文化遺産(The skills related to perfume in Pays de Grasse: the cultivation of perfume plants, the knowledge and processing of natural raw materials, and the art of perfume composition)

- 出典:インドにおける白檀の歴史的・文化的意義(Plant Archives Vol. 18 No. 2, 2018 pp. 1048-1056)

- 出典:日本の香文化と仏教儀礼における香の意義( “Smoke Signals: The Significance of Incense in Japanese Culture and Buddhism” by Victoria Griebel, Western Michigan University)

- 出典:ユネスコ世界遺産(Land of Frankincense)

- 出典:Healthline(What Is Palo Santo, and How Is It Used Medicinally?)

- 出典:薫玉堂(公式ONLINEサイト)

- 出典:香十(公式ONLINEサイト)

- 出典:日本香堂(公式ONLINEサイト)

- 出典:鬼頭天薫堂 (公式ONLINEサイト)

- 出典:たびらい(鎌倉の香りに癒されるお立ち寄りスポット!「鬼頭天薫堂」は香りの専門店)

- 出典:国立研究開発法人 森林研究・整備機構(白檀(サンダルウッド)に関する解説・関連情報)

- 出典:環境省(ワシントン条約附属書掲載種・関連情報)

- 出典:農林水産省(AOP認証・関連情報)

- 出典:文化庁(生活文化調査研究事業報告書、国民意識調査・香道)

- 出典:Fragonard(公式ONLINEサイト)

- 出典:Molinard(公式ONLINEサイト)

- 出典:CHANEL(公式ONLINEサイト)

- 出典:Firmenich(公式ONLINEサイト)

- 出典:Robertet(公式ONLINEサイト)

この記事はきりんツールのAIによる自動生成機能で作成されました

【PR】

コメント