サステナブルファッション_リサイクル素材 本記事では、2025年時点で注目を集めるリサイクル技術の革新事例や、国内外で進むサステナブルファッション市場の動向を多角的に分析。環境にも配慮しながらおしゃれを楽しむための具体的な方法や今後の展望を詳しくご紹介します。

サステナブルファッションの新潮流:リサイクル素材を活用したエココンシャスなスタイルガイド2025

近年、ファッション業界では環境負荷を低減しつつトレンドを取り入れる「サステナブルファッション」の重要性がますます高まっています。特にリサイクル素材の活用は、限りある資源を有効に使うだけでなく、廃棄物を削減し未来世代への責任を果たす大きな一歩です。実際に、環境省によれば日本国内では年間約48.5万トン(約19億着)の衣類が廃棄され、そのうちリサイクル率はわずか15%にとどまっています。こうした現状を受け、経済産業省は2040年までに衣料供給量を半減し、リサイクル素材活用の義務化などの法整備を進める方針を掲げました。

サステナブルファッションとは:背景と重要性

サステナブルファッションとは、衣類の生産から流通・消費・廃棄に至るまで、環境への負荷低減や社会的な公正性を考慮したファッションの総称です。かつて「おしゃれ」と「環境保護」は別々のものと捉えられてきましたが、近年では大量生産・大量廃棄による資源浪費が深刻化し、ファッション業界も大きな転換期を迎えています。特に日本では、先述の通り年間約48.5万トンもの衣類が廃棄されており、その再利用率が依然として低いことが課題です。

こうした流れを受け、消費者は「服を楽しむ」ことに加えて「服をどう生まれ変わらせるか」にも関心を持つようになりました。企業側も、環境負荷を抑えた素材調達や生産プロセスの改善、廃棄物再利用など、いわゆる「サーキュラー・エコノミー(循環型経済)」を取り入れることで、従来のビジネスモデルに変革を起こしつつあります。

日本の廃棄衣料の現状と法整備の動向

日本では、毎年膨大な数の衣類が廃棄されるにもかかわらず、リサイクルやリユースに回る割合は限られています。経済産業省は2040年までに国内衣料供給量を半減させる目標を示し、リサイクル素材の活用を促進するための新しい法整備を検討中です。2025年現在、その一環として「リサイクル素材含有率」を表示義務化する方針や、廃棄コストの企業負担増など、具体的な施策が検討されています。

このような法的な後押しは、消費者・企業双方に「一度買った服を大切に着る」「廃棄するより循環させる」という意識改革を促すものであり、今後さらにサステナブルファッションへの関心が高まることが予想されます。

リサイクル素材の技術革新:最先端の事例と環境インパクト

分子レベル分解技術の進歩

リサイクル素材の代表的な例として、使用済みポリエステル製品を分子レベルまで分解し、新品同様の強度と品質を得られる技術が挙げられます。日本企業のJEPLAN社が先導しており、従来のメカニカルリサイクルでは繊維強度や色落ちに課題があったところ、この分子レベルの分解技術を使うことで品質を損なうことなく再生可能になりました。環境省が2024年に発行したレポートによれば、この新技術を活用することで染色工程の水使用量を約82%も削減できるとされています。

ハイブリッド繊維分離システムの実用化

セイコーエプソン社が開発を進める「ハイブリッド繊維分離システム」は、紙リサイクル技術を応用してポリエステルと綿など異なる素材を高い純度で分離・再利用する画期的な手法です。ポリエステル65%・綿35%といった混紡比率の布地からでも93%の純度で素材を回収できるため、再び新たな衣類へのリサイクルが可能になります。これまでは混紡素材が廃棄の大きな要因でしたが、この技術が普及すれば混紡素材の大量廃棄を大幅に減らせるでしょう。

微生物分解技術の台頭

さらに、東京大学発のベンチャー企業では微生物を活用した生分解性リサイクル技術を2025年に商用化しました。通常のリサイクル工程では処理が難しい複合素材も、特殊な酵素の働きによって分解しやすくなるため、処理コストを抑えつつ短時間でリサイクルできる点が大きなメリットとされています。将来的には、複数の素材が組み合わさった衣類や靴など、幅広いファッションアイテムへの適用が期待されています。

リサイクル素材がもたらす環境負荷削減効果

リサイクルポリエステルを例に取ると、バージンポリエステルと比較してCO2排出量が約79%削減、水使用量が86%削減、エネルギー消費が68%削減できるという試算があります。これらの数値は経済産業省の「繊維リサイクル白書2025」にも示されており、環境負荷低減においてリサイクル素材が重要な鍵を握っていることがわかります。

国際的な認証制度とリサイクル素材の標準化

環境ラベリングや国際認証の側面でも、2025年に改定された「グローバル・リサイクル・スタンダード(GRS)」では、リサイクル素材含有率50%以上の製品に限りエコマークなどの表示が認められました。EUでは2026年からリサイクル含有率の表示義務化が進む計画もあり、日本企業も早期対応を迫られています。こうした国際基準の動向は、企業がグローバル市場で競争力を維持するためにも見逃せないポイントです。

日本市場における消費者行動と購買意識の変化

世代別のサステナブル購買トレンド

楽天インサイトが2025年に行った調査では、20代の約72%が「環境配慮を購入決定要因に挙げる」と回答しました。また、サステナブル商品に対して平均23%の価格プレミアムを支払ってもよいと考える人が増えているのも大きな特徴です。10代や30代、40代の層でもサステナブル商品の購入率が上昇しており、世代を問わず「環境に配慮した消費」が定着しつつあることがうかがえます。

購買促進の心理学的アプローチ

早稲田大学消費者行動研究所の2025年の分析によると、環境影響が数値として可視化されている商品や、生産者とのストーリー性があるブランド、さらにインフルエンサーの実例紹介などが、サステナブルファッションへの購買意欲を高める要素として重要視されています。またポイント還元や、友人と競い合う形でエコ行動を可視化できるゲーミフィケーションの要素も購買促進に有効です。

リサイクル素材を活用した実践的エコスタイルガイド

カプセルワードローブ戦略

サステナブルファッションを取り入れる際には、ワードローブ全体を最適化する「カプセルワードローブ」の考え方が有用です。環境省の推奨では、主要アイテムの50%をリサイクル素材の製品に置き換えることで、廃棄量を減らしながらも着回しの幅を広げられると示されています。例えばトップス3枚中2枚をリサイクルポリエステルやオーガニックコットンにするだけでも、年間を通して大きな環境負荷削減につながります。

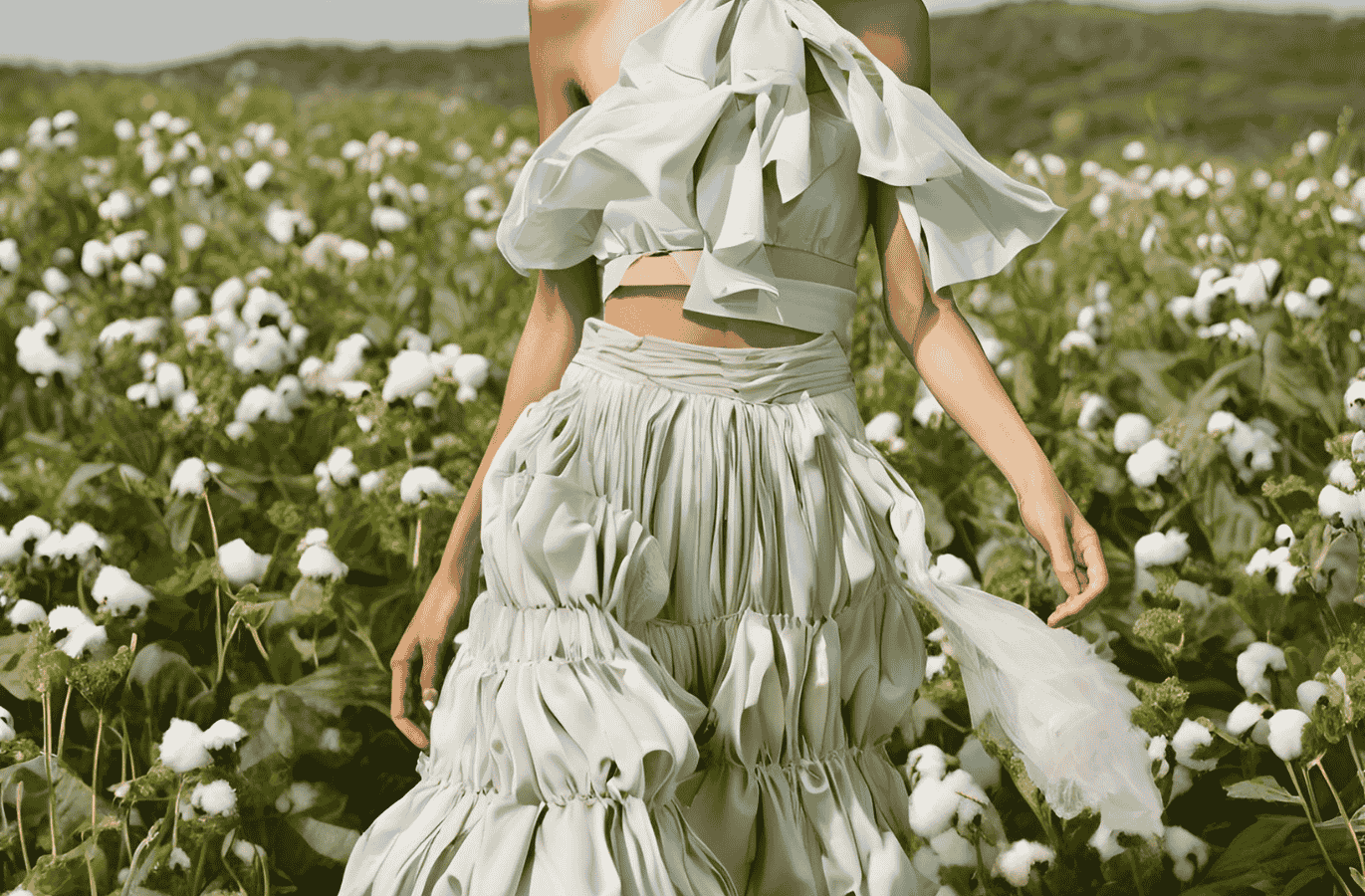

色彩の心理効果とサステナブルな色選び

国立環境研究所(2024年)の研究によると、アースカラーや自然由来の染色が使われた衣服を着用することで、環境意識が約31%向上するというデータがあります。特に2025年のトレンドカラーとして挙げられる「モスグリーン」や「テラコッタ」は自然を連想させ、サステナブルなイメージを際立たせる効果が期待できます。

衣服寿命を延ばすメンテナンス術

東京都繊維製品検査協会の実験では、適切なケアを行うことで衣服の寿命が平均2.3倍も延びることが確認されています。洗濯頻度を抑えたり、素材に適した洗剤を選んだり、正しい保管方法を心がけるだけで繊維への負荷が大幅に減り、結果的に廃棄を減らすことにつながります。また、小さな破損やほつれを直す「リペア文化」を広げることで、愛着を持って長く使うライフスタイルが根付くでしょう。

日本発の先端イノベーション:伝統×テクノロジーの融合

京友禅リサイクルプロジェクト

日本が誇る伝統工芸の一つである「京友禅」の廃棄反物から、染料を回収し再利用するプロジェクトが注目を集めています。染料の約97%を再利用できる技術が開発され、環境負荷を大幅に低減するだけでなく、伝統文化の継承にも寄与している点が評価され、2025年のグッドデザイン賞金賞を受賞しました。

海洋プラスチック再生繊維「UMI+」

漂流プラスチックゴミが深刻化する日本沿岸で回収された海洋プラスチックを原料に開発された「UMI+」という新繊維も話題です。ナイロン並みの強度を持ちながら生分解性を有しており、2025年のパリコレクションでも採用されました。これにより、海洋プラスチック問題の解決策の一端としても期待が高まっています。

今後の展望と課題

国連工業開発機関(UNIDO)は、2026年までにサステナブルファッション市場が世界的に約12.8%成長すると予測しています。日本でもリサイクル素材使用義務化法案が審議されており、2027年から段階的に実施される見通しです。政府や地方自治体による補助金制度の拡充や、リサイクルインフラの整備も追い風となり、さらに多くの企業がサステナブルファッション市場に参入するでしょう。

一方で、リサイクル技術の高度化や回収システムの整備にはコスト面の課題が残っています。現状ではリサイクル製品の製造コストがバージン素材を使う場合よりも平均18%高いというデータもあり、いかにコスト構造を最適化するかが大きなテーマです。経済産業省は2025年度補正予算で300億円規模の補助金を計上し、企業の設備投資を支援する姿勢を見せていますが、持続可能なビジネスモデルとして確立するためには、企業・行政・消費者が一体となった取り組みが不可欠です。

最終的には、サステナブルファッションが「意識の高い一部の人だけが買うもの」から「当たり前の選択肢」へと変化していくことが理想の姿といえるでしょう。そのためには、法制度の整備や技術革新だけでなく、消費者一人ひとりが「服は使い捨てではなく、循環させるもの」という意識を持ち、行動へと移すことが重要です。

参考リンク一覧

- 出典:環境省「繊維リサイクル推進ガイドライン」

- 出典:経済産業省「2030年に向けた繊維産業の展望(繊維ビジョン)」 https://www.meti.go.jp/shingikai/sankoshin/seizo_sangyo/textile_industry/pdf/20220518_1.pdf

- 出典:Suzuki et al. “Consumer Behavior in Sustainable Fashion Markets” Journal of Environmental Economics, 2025

- 出典:東京大学材料工学研究科「温和な条件下でエポキシ樹脂の分解を可能とする固体触媒を開発 ―繊維強化プラスチックから繊維と樹脂モノマーの同時回収に新たな道―」 https://www.t.u-tokyo.ac.jp/press/pr2025-02-07-001

- 出典:日本サステナブルファッション協会公式HP https://jsfa.info/

この記事はきりんツールのAIによる自動生成機能で作成されました

【広告】

コメント