先コロンブス時代の文学 本記事では、その歴史的背景から主要な文学作品、現代への文化的影響、日本との関わり、そして最新の研究動向に至るまで、メキシコの先コロンブス時代における 文学・神話・文化遺産の魅力をわかりやすく解説します。

メキシコ先コロンブス時代の文学と神話――受け継がれる文化遺産

メキシコの先コロンブス時代の文学と神話は、オルメカからマヤ、アステカ文明に至るまで豊かな想像力と知恵に満ちた文化遺産です。スペイン到来以前のメソアメリカでは、神々の創造神話から王国の歴史叙事詩まで、多彩な物語が世代を超えて語り継がれてきました。

先コロンブス時代の歴史的背景

メキシコを中心とするメソアメリカでは、スペイン人が到達する以前に数千年にわたり高度な文明が興隆していました。その黎明を飾るオルメカ文明(紀元前1200年頃~紀元前400年頃)は、「メソアメリカの母なる文明」と呼ばれ、巨大な石造人頭像や洗練された彫刻芸術で知られます。オルメカは文字に似た記号も使用していた可能性があり、例えばカスカハル石板と呼ばれる碑文は紀元前1000年頃のオルメカのものとされ、アメリカ大陸最古の文字体系の証拠とも言われます。こうしたオルメカの文化的遺産は、後のマヤやアステカなど各文明に神話や宗教シンボルとして影響を与えました。

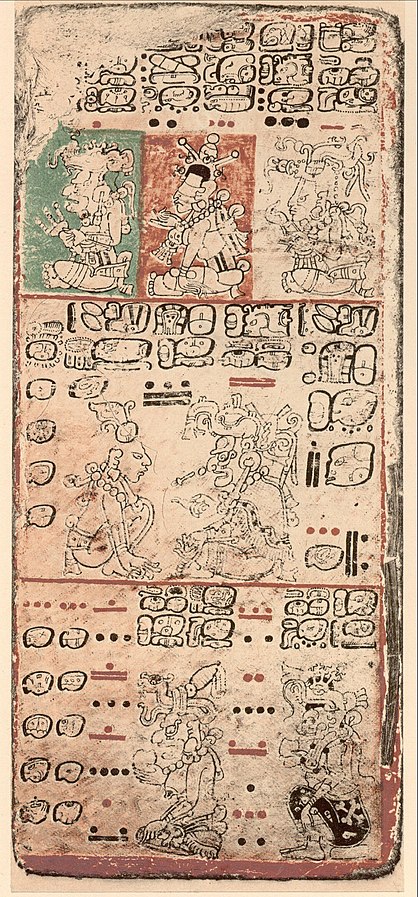

続くマヤ文明(紀元前1000年頃~16世紀)は、文字体系と天文学で特に有名です。マヤ人は精密なマヤ文字(マヤ碑文)を発明し、石碑や壁画、折りたたみ式の紙本(樹皮紙の写本)に自らの歴史や神話を記録しました。現在知られるマヤの絵文書(コデックス)は数えるほどしか残っていません。スペイン人による征服の際、多くの文書が偶像崇拝の産物として焼却されてしまったためです 。

例えば1562年、ユカタン半島のマニで聖職者ディエゴ・デ・ランダが大量のマヤ文書を火刑に処した「マニの焼却事件」は有名で、これによってマヤの知識の大半が失われました 。それでもドレスデン、マドリッド、パリ、メキシコの4つのマヤ絵文書(コデックス)が奇跡的に現存しており、天文学的暦や神話的象徴に関する貴重な情報を伝えています 。マヤ文字は20世紀後半になってようやく本格的に解読が進み、現在では石碑や絵文書から古代マヤの王朝史や神話世界が詳細に読み解かれつつあります。

[古典期後期のマヤの絵文書「ドレスデン絵文書」第9頁の複製 。高度な天文知識や神話が描かれた現存するマヤの書物の一つ。]

一方、アステカ文明(14~16世紀)は、中央メキシコで栄えたナワトル語系の文明です。アステカ(メシカ)の人々はマヤほど発達した音節文字こそ持ちませんでしたが、絵文字や象徴図像による記録(絵文書)や口承の文学を発達させていました。彼らの絵文書は絵と記号によって歴史や税の記録、神話を表現したもので、スペイン征服時にも一部が描き写されて現在に伝わっています。

例えばアステカ創世神話や歴代王の業績を伝える絵文書群(コデックス・ボルジア群やコデックス・メンドーサなど)は、文字と図絵を組み合わせた独特の「図像文学」とも言えるでしょう。またアステカにはナワトル語による高度な口承文学の伝統があり、詩歌や格言(フエフエトラトリ)、神話的逸話が吟唱や教育を通じて受け継がれていました。スペイン人宣教師たちは先住民文化に強い関心を示し、現地の賢者たちからナワトル語やマヤ語などを学んで、口承で伝えられた神話や詩をラテン文字で記録しました 。そのおかげで、多くの貴重な物語が書き残され、現在まで伝わっているのです 。

主要な文学作品と神話の世界

先コロンブス期のメソアメリカでは、宇宙の創造や英雄の冒険、王国の興亡を描いた多様な神話・伝説が語られてきました。ここでは特に知られるマヤとアステカの文学的作品・伝承を中心に、その内容を見てみましょう。

マヤの神話叙事詩:『ポポル・ヴフ』と英雄双子の物語

マヤ文明を代表する神話叙事詩に、グアテマラ高地のキチェ族に伝わった『ポポル・ヴフ』があります。これは天地創造から人類の誕生、英雄たちの冒険譚、そしてキチェ王国の系譜までを含む壮大な物語で、しばしば「マヤの聖典」とも称されます。元々はキチェ語で口伝されていたものを、スペイン支配下の16世紀中頃にラテン文字で書き留めたものが現存しています。

『ポポル・ヴフ』の第一部では、まず創世神話が語られます。天と海しかない闇の中で、創造神テペウとグクマッツ(羽毛の蛇)が協議し、世界に光をもたらし大地と生命を創り出しました。しかし最初に創られた泥人間は形を留めず、次に創られた木の人間は心を持たなかったため失敗します。最終的に神々はトウモロコシの粉から人間を形作り、ようやく現在の人類が誕生しました。この「人間はトウモロコシから作られた」という神話は、トウモロコシを主食とするマヤ民族の世界観を象徴しています。

続く英雄譚では、双子の英雄フンアフプーとイシュバランケーの冒険が描かれます。双子の父と叔父は冥界シバルバーの神々に球技(メソアメリカの球戯)へ招かれて命を落としてしまいましたが、のちに残された双子の兄弟が成長し、父の仇を討つべく冥界へ下ってゆきます 。双子は機知と魔法の力を駆使し、冥界の王たちに次々と試練を仕掛けられながらもこれを打ち破りました。最終的に彼らはシバルバーの邪悪な神々を打ち倒し、父の無念を晴らします。さらに物語の結末では、この英雄双子が天に昇って太陽と月(または金星)に姿を変え、世界に秩序と光をもたらしたと語られています 。

このように『ポポル・ヴフ』は、マヤの宇宙観における創造と破壊、再生のサイクルや、勇敢さと知恵の勝利を象徴する物語なのです。その詩的で神秘的な内容は、20世紀に至るまで多くの学者や作家を魅了し、日本でも駐グアテマラ大使を務めた林屋永吉氏による翻訳(1961年初版)で広く知られています 。

ユカタンの予言書:『チラム・バラムの書』

マヤ世界の別の文献としては、ユカタン半島のマヤ人が残した『チラム・バラムの書』があります。これは18~19世紀に筆写された数冊の写本の総称で、スペイン統治期に書かれたものですが、内容には伝統的なマヤの歴史や神話、予言、儀礼、暦に関する記録が含まれています 。「チラム・バラム」とはユカタンのマヤ語で「チラム(預言者)のバラム(ジャガー)」の意であり、16世紀頃に実在したとされる予言者の名前に由来します 。

これらの書物はスペイン人到来以前から続くマヤの暦思想にもとづき、過去の出来事を予言的に記述している点が特徴的です。例えばユカタンの短期暦(13カトゥン周期、約256年)において、一定の周期で政治的混乱が訪れるといった記述が見られます 。内容の一部はキリスト教やヨーロッパの文献からの影響も受けていますが、それでも伝統的なマヤの世界観や口承伝承が色濃く反映された資料として価値があります 。

アステカの神話と詩:五つの太陽伝説と王の歌

アステカ(メキシカ)の神話で最も有名なのは、宇宙の生成と破壊を繰り返す「五つの太陽の伝説」でしょう。アステカの創造神話によれば、現在の世界(第5の太陽)ができる以前に4つの時代(太陽)が順次創造され、いずれも滅亡したとされています。それぞれの時代には主宰する神と滅亡の原因が伝えられており、次のような順序です 。

- 第1の太陽(4ジャガー) – 夜の神テスカトリポカが統べた最初の世界。巨人たちが支配していましたが、やがて天から降ったジャガーによって人々は食い尽くされ滅びました 。

- 第2の太陽(4風) – 羽毛の蛇の神ケツァルコアトル(風の神エエカトルとしての面)が統治した世界。大風が吹き荒れて世界は破壊され、生き残った人間はサルに変えられました 。

- 第3の太陽(4雨) – 雨の神トラロックが治めた世界。空から火の雨が降って焼き尽くされ、人間は犬や七面鳥、蝶へと姿を変えました 。

- 第4の太陽(4水) – 女神チャルチウイトリクエが治めた世界。大洪水が起こって滅亡し、人間は魚になってしまいました 。

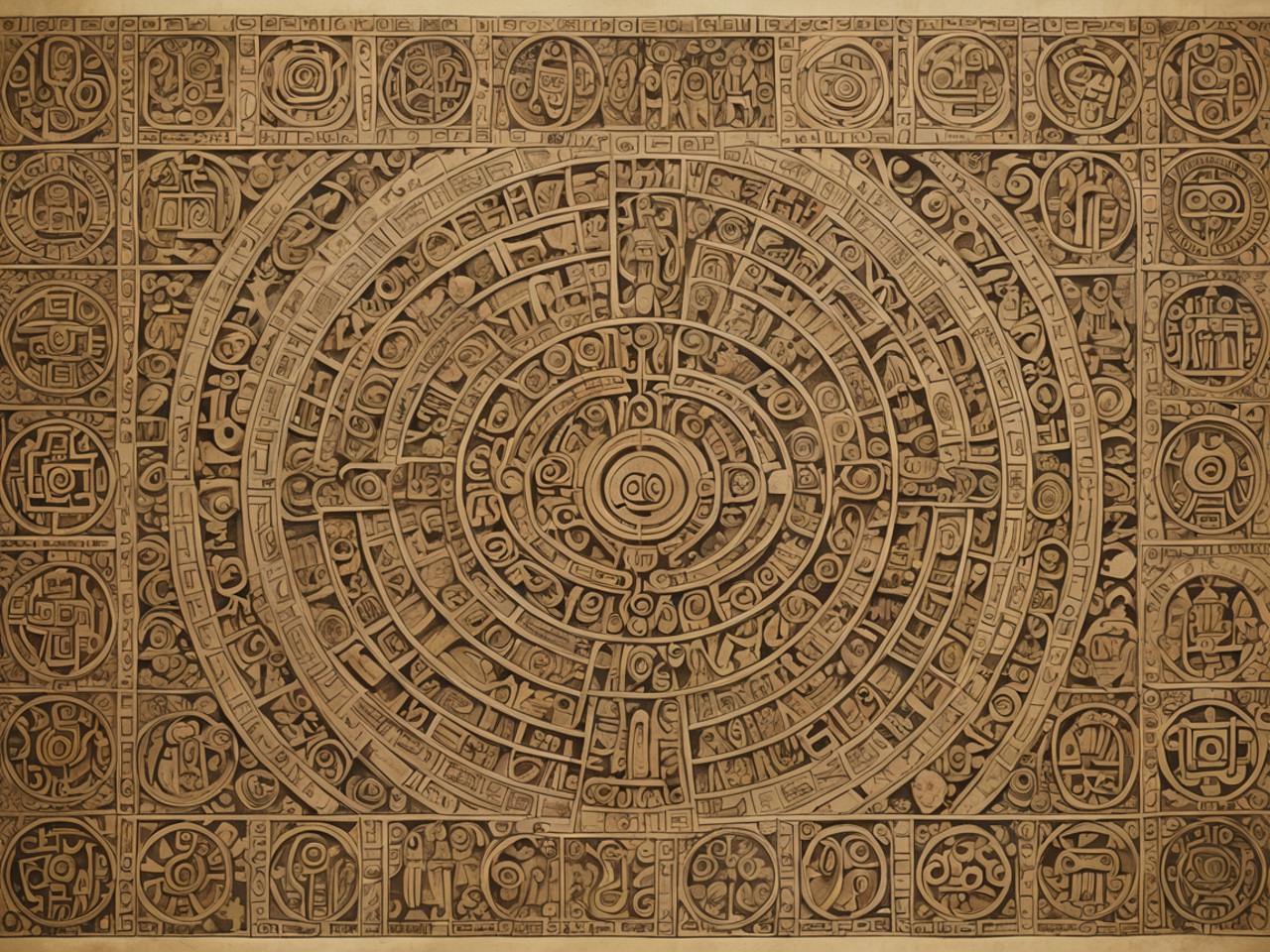

- 第5の太陽(4動き) – 現在の世界で、戦いの太陽神トナティウが支配しています。他の四つの時代と同じく、いずれ将来的に大地震によって滅び、人間は空から降ってくる怪物(星の悪霊ツィツィミメ)に喰われると予言されています 。

このように世界は何度も創造されたとする思想は、メソアメリカ全般に広く見られ、非常に古い伝統にもとづくものです。アステカの神話では、現在の太陽もいずれ終末を迎えるとされており、そこには常に時間の循環と宇宙の再生への期待が込められています。

さらに、アステカの創造神話には太陽と月の誕生にまつわるドラマも語られています。神々が未だ闇に覆われた世界に光をもたらすため、それぞれ生贄となる神を選びました。裕福な神テクシステカトルと、貧しい病の神ナナワツィンの二柱が太陽に志願しますが、最初に火中に飛び込む役目をめぐって明暗が分かれます。ためらったテクシステカトルを尻目に、ナナワツィンが勇敢に自己犠牲の炎に飛び込み太陽となり、続いてテクシステカトルも飛び込んで月となりました。

この神話は、犠牲の重要性と謙虚な者の勇気を讃えるアステカの価値観を象徴しています。16世紀のフランシスコ会修道士ベルナルディーノ・デ・サアグンは、この太陽と月の創造神話を含むアステカの伝承を詳細に記しており、後に『フィレンツェ絵文書(コデックス)』としてまとめられました。サアグンの記録はアステカ人自身の口述によるもので、当時の宗教や社会、文学を知る上で極めて重要な資料です。

[アステカの太陽の石(カレンダー石)。太陽神トナティウの顔が中央に刻まれ、その周囲に過去4つの太陽(世界)が描かれている 。アステカの宇宙観を象徴する彫刻で、メキシコ国立人類学博物館に所蔵されている。]

アステカ人はまた、美しい言語表現を重んじ、詩歌(花と歌、イン・ショチトル・イン・クイカ)の伝統を育みました。こうした詩は神々への祈りや人生の無常を歌ったもので、征服後にラテン文字で筆記された『メキシコの歌謡集(カンタレス・メヒカノス)』などの写本によって、一部が現代に伝わっています。

例えば、テスココの王で詩人でもあったネサワルコヨトルの作品と伝えられる詩には「私はせめて花と歌によって儚いこの世に名を残そう」という趣旨の一節があり、人生の短さと芸術による不滅を謳っています。アステカの詩は文字資料としては限られるものの、その豊かなイメージと哲学は、現代の読者にも響くものがあります。

先コロンブス期の文化的影響:現代への継承と世界への発信

メソアメリカの古代文学と神話は、征服と植民地化を経た後も様々な形で現代メキシコや世界の文化に影響を与え続けています。

メキシコの国民文化とアイデンティティ

メキシコでは、アステカやマヤの神話は国家アイデンティティの重要な柱となっています。その象徴的な例がメキシコの国旗に描かれた鷲と蛇の紋章です。これはアステカの創建神話に基づく図像で、伝説によれば、太陽神からのお告げを受けたアステカの祖先は「鷲がサボテンの上で蛇を啄む地」を探し当て、そこに都テノチティトラン(現在のメキシコシティ)を建設しました。この神話に由来する国章は、メキシコ人にとって祖先の偉業と国の成り立ちを思い起こさせる誇りであり、日常的に古代の物語が意識されている好例です。

また、メキシコ各地の伝統的なお祭りや行事にも先住民の神話的要素が色濃く残っています。たとえば毎年秋に行われる死者の日(ディア・デ・ロス・ムエルトス)の祭には、アステカ時代の死者の神ミクトランや先祖供養の風習がカトリックと融合した独自の世界観が表現されています。カラフルなガイコツや花で飾られる祭壇は、死と再生のサイクルを受け入れるメソアメリカの哲学を今に伝えるものです。この祭礼はユネスコの無形文化遺産にも登録され、先コロンブス期からの精神文化が現代まで連綿と続いていることを示しています。

芸術と文学へのインスピレーション

20世紀以降、多くのメキシコ人芸術家や知識人が自らのルーツである古代文明の物語にインスピレーションを得て、作品を生み出してきました。壁画運動で知られる画家ディエゴ・リベラやダビッド・シケイロスは、公共壁画にアステカやマヤの神話・歴史を壮大なスケールで描きました。リベラの国民宮殿の壁画には、アステカ人の生活やスペイン征服の様子とともに、羽毛の蛇神ケツァルコアトルや雨神トラロックなどの姿が描かれ、見る者にメキシコの民族的遺産を強く訴えかけます。

文学の分野でも、古代の神話や歴史は題材として繰り返し取り上げられています。ノーベル文学賞詩人オクタビオ・パスの長編詩「太陽の石 (Piedra de sol)」は、先述のアステカの太陽石に触発され、その円形の暦になぞらえて詩の構成が巡環するという凝った形式で書かれました。また小説家カルロス・フエンテスは、代表作『テラ・ノストラ』(1975年)において16世紀スペイン黄金時代とアステカ帝国末期を交錯させ、メソアメリカの過去とヨーロッパの歴史を重ね合わせる壮大な歴史ファンタジーを展開しています 。

フエンテスは他の作品でもしばしばメキシコの先住民伝承に言及しており、短編集『オレンジの樹』所収の「二つのアメリカ」ではコロンブスと現代日本人を登場させて、過去と現在、東洋と新大陸を対比する物語を描いています 。こうした現代文学の例からも、古代の神話が時空を超えて新たな芸術作品の糧となっていることがわかります。

さらに、メキシコ国外でも先コロンブス期の神話は人々の想像力を刺激してきました。20世紀初頭のヨーロッパでは、シュルレアリスム運動の芸術家がメソアメリカの象徴世界に魅了され、そのイメージを作品に取り入れています。現代のポップカルチャーでも、マヤ文明のカレンダーや2012年の「マヤ予言」、ケツァルコアトルやククルカン(羽毛の蛇神)といった単語が映画やゲーム、小説の中で取り上げられることも多く、古代アメリカの神話はグローバルな関心を集めるテーマとなっています。

文化遺産としての保存と評価

メソアメリカの古代文献や神話は、人類全体の文化遺産としても評価されています。その一例として、前述のサアグンによる『フィレンツェ絵文書(フロレンティーノ写本)』が挙げられます。これはアステカ文化を網羅的に記録した12巻からなる写本で、2015年にユネスコの「世界の記憶(記録遺産)」に登録されました 。

またグアテマラの先住民によって今なお上演されるマヤの仮面舞踊劇「ラビナル・アチ」は、スペイン到来以前の伝統を保つ貴重な芸能として2005年にユネスコ無形文化遺産(当時の「人類の口承及び無形遺産の傑作」)に認定されました 。このようにメキシコおよび周辺国の先住民文学・伝統は、世界的にも保護し後世に伝えるべき貴重な文化資源だと位置づけられています。

さらに近年では、現存する古代の絵文書をデジタル化して公開する動きも活発です。例えばメキシコ国立人類学歴史研究所(INAH)は「メキシコのコデックス集成」をオンラインで公開し、コロンブス以前から植民地初期にかけて制作された写本群を誰もが閲覧できるようにしています。またアメリカ議会図書館や各国の博物館も高精細スキャン画像や翻刻テキストを提供し、研究者だけでなく一般の人々も古代の物語に直接触れられる環境が整いつつあります。こうした取り組みにより、散逸や破損の恐れがある資料もデジタルの形で長期保存され、グローバルな共有財産として活用されていくことでしょう。

日本との関連性:研究・翻訳・文化交流の視点

遥か遠く離れた日本でも、メキシコ先コロンブス期の文学と神話は古くから関心の対象となり、研究や紹介が行われてきました。その歴史を辿りながら、両国の文化交流の視点で見てみましょう。

日本における古代メキシコ文学の研究と翻訳

日本人がメソアメリカの文明に本格的な関心を寄せ始めたのは明治以降のことですが、20世紀後半になるとラテンアメリカ研究者による古代文学の翻訳紹介が相次ぎました。前述の『ポポル・ヴフ』はその代表例で、1960年代に林屋永吉(はやしやえいきち)氏がスペイン語版から日本語訳を出版し、多くの読者にマヤ神話の存在を知らしめました 。同じくマヤの『チラム・バラムの予言』についても、フランスの作家J.M.G.ル・クレジオが原典校訂・序文を手がけたフランス語訳をもとにした日本語訳(望月幸男訳、1981年)などが出版され、一般向けに紹介されています。

アステカ神話については、網羅的な紹介書として青山和夫氏(考古学者)による解説が付されたカール・タウベ著『アステカ・マヤの神話』(1996年、邦訳2004年)などが刊行されています (「アステカ神話」 ショッピング一覧 (新しい順) | 復刊ドットコム)。また日本の大学でもナワトル語やマヤ語を専門的に研究する研究者が現れ、東京大学や京都大学では中南米文学や人類学の一環として先住民の神話文学が研究対象となっています。

例えば東北大学の吉田栄人氏は、現代におけるメキシコ先住民文学の復興を研究テーマとしており、2017年の論文で「メキシコにおける先住民文学ルネッサンス」と題し、近年メキシコで先住民言語による文学活動が盛んになっていることを報告しています ([PDF] メキシコにおける先住民文学ルネッサンス)。こうした学術的関心の高まりにより、日本でもメソアメリカの神話文学が「世界文学」の一部として認知されつつあります。

現代文学・芸術を通じた交流

興味深いことに、メキシコの現代作家の中には日本を題材にしたり言及する人もおり、それが古代の物語と絡み合うこともあります。先に触れたカルロス・フエンテスの短編「二つのアメリカ」では、コロンブスの時代にタイムスリップした現代日本人が登場し、新大陸発見という歴史的事件を外部者の視点から眺めるというユニークな設定が取られています 。この作品は直接には先コロンブス期の神話ではありませんが、異文化間の対話というテーマを通じ、メキシコと日本の思わぬ接点を示しています。

また、日本の読者にラテンアメリカ文学を紹介する過程でも、古代文明の物語は一つの魅力として取り上げられてきました。1970年代に国書刊行会が「ラテンアメリカ文学叢書」を刊行した際にも、アストゥリアスの『緑の司教』(マヤ伝説を下敷きにした小説)など、先住民の神話的世界観を背景とした作品が紹介されています 。近年ではさらに踏み込んで、現代の先住民言語文学そのものを翻訳紹介する試みも始まりました。

2020年には吉田栄人氏編訳による「新しいマヤの文学」シリーズ(全3巻)が刊行され、21世紀以降にマヤ語で書かれた小説や詩が世界で初めて体系的に日本語紹介されました 。このシリーズでは、マヤ神話のモチーフと現代社会の問題意識を融合させたファンタジー小説や、マジックリアリズムの香り漂う寓話的な作品など、目の肥えた日本の読者にも耐えうる、じつに良質で豊饒な世界が広がっています。日本の読者にとって、古代から現代へと生き続けるマヤ・アステカの文化のダイナミズムを感じる好機となっています。

学術交流と比較文化の視点

学術面でも、日本とメキシコの交流は深まっています。考古学や人類学の分野では、日本の研究者がメキシコの遺跡発掘や資料分析に参加したり、逆にメキシコ人研究者が日本の大学で客員教授を務めるなどの協力関係があります。例えば関雄二氏(国立民族学博物館教授)は長年メキシコの遺跡調査に従事し、ティオティワカンやマヤ遺跡の研究で成果を上げています。彼のような日本人考古学者の活動は、古代メキシコの文明像を解明するとともに、その神話や文学の背景理解にも寄与しています。

さらに比較神話学的な観点から、メソアメリカと日本の神話の類似点・相違点を論じる試みもあります。世界的に見れば、創世神話や洪水伝説、英雄双生児の物語といったモチーフは各地の神話に普遍的に見られますが、メソアメリカ特有の時間循環思想(第五の太陽の伝説)や、トウモロコシに象徴される農耕神話などは非常にユニークです。日本の神話にも、例えばイザナギ・イザナミによる国生み神話や洪水伝説の痕跡があり、異なる文化圏同士の神話比較を通じて人類の想像力の多様性と共通性が浮き彫りになります。このような比較文化研究は、両国の交流団体や大学のシンポジウムなどでも取り上げられ、相互理解を深める一助となっています。

最新の研究動向と今後の展望

21世紀に入り、メキシコ先コロンブス期の文学・神話研究は新たな局面を迎えています。考古学や歴史学のみならず、言語学、デジタル人文学、現代文学研究など多角的なアプローチが取られるようになりました。

先住民文学ルネッサンスと言語復興

前述したように、近年メキシコではマヤ語やナワトル語といった先住民言語による文学創作の復興が進んでおり、「先住民文学ルネッサンス」とも呼ばれる動きが注目されています 。先住民作家たちが自らの言語で詩や小説、戯曲を書くことで、古代から連なる伝統に新たな命を吹き込んでいます。彼らの作品には先祖伝来の神話や伝説がモチーフとして織り込まれることも多く、過去と現在が対話するユニークな文学世界が展開されています。

例えばユカタンのマヤ語作家による現代小説では、マヤの神話上の存在が登場人物の夢に現れて助言を与える、といったプロットが用いられ、伝統文化の現代的意義が問い直されています。こうした動きは、先住民コミュニティの言語アイデンティティを強化するだけでなく、スペイン語圏主流の文学界にも新風を吹き込み始めています。今後、日本を含む海外でもこれら現代先住民文学への関心が高まれば、古代から続く物語の伝統が生きた文化として更に広く知られていくでしょう。

考古学とテクノロジーが拓く新知見

古代の文学世界を解明する上で、最新の科学技術も大いに貢献しています。例えば近年、LiDAR(レーザー光によるリモートセンシング)を用いた熱帯雨林の地形スキャンにより、これまで未知だったマヤの都市遺跡が次々と発見されています。これらの新発見によって、碑文や壁画に刻まれた歴史叙事詩の舞台となった都市の実像が具体的に明らかになりつつあります。また、保存状態の悪い碑文や文書も画像解析や赤外線撮影によって判読性が向上し、新たなテキストが読まれるようになってきました。

文献学の分野では、既知の写本や碑文の再検討が進んでいます。例えばマヤの絵文書「グロリエル絵文書(コデックス・グロリエ)」は真贋が長らく議論されていましたが、材料分析や専門家の研究を経て2018年に正式にマヤ時代の真作と認められ、現在は「メキシコ絵文書(コデックス・マヤ・デ・メキシコ)」と改名されています 。このように一度は疑われた資料も最新研究で評価が改まり、新たな史料として神話・歴史研究に組み込まれています。

グローバルなコラボレーションと教育

メソアメリカの文化遺産を守り解明するための国際協力もますます重要になっています。メキシコ政府や大学は海外の研究機関と連携し、考古遺跡の保護や文献の保存プロジェクトを推進しています。日本の専門家も、多国間のワークショップや調査プロジェクトに参加し、知見を交換しています。こうしたコラボレーションにより、大規模な比較研究やデータベース構築が進み、神話・文学の研究基盤が強化されています。

教育面でも変化が見られます。メキシコでは初等・中等教育の中で先住民文化の教科内容を充実させ、子供たちに自国の多文化な歴史遺産を教える取り組みが行われています。先コロンブス期の神話や伝説も教材で紹介され、マヤ文字を簡単に教える試みなどもなされています。一方、日本でも高校世界史の教科書でメソアメリカ文明が詳述されるようになり、『ポポル・ヴフ』の創世神話がコラムに掲載される例も出てきました。異なる文化圏の古代文学に触れることは、多文化理解と創造的想像力を育む貴重な機会です。

最後に、私たち現代人にとってこれらメキシコ先コロンブス時代の文学と神話が持つ意義を考えてみましょう。それは単に過去の遺物ではなく、今なお生き続け、変容しながら語り継がれる物語です。大地や宇宙への畏敬、人生の儚さと美しさ、勇気と知恵の価値――古代の人々が紡いだ言葉は、時空を超えて現代の私たちにも響く普遍的なメッセージを含んでいます。その文化遺産を学ぶことは、人類の想像力の遺産に触れることでもあります。メキシコの先住民たちが残した豊饒な物語世界は、これからも研究と創造の源泉として多くの人々を魅了し続けることでしょう。

メキシコ 先コロンブス時代 文学 神話 文化遺産をめぐって、以上のように歴史から現代まで多角的に見てきました。遥かな昔に生まれた物語が現在にまで息づき、新たな物語を生み出している様は、文化の持つ生命力を物語っています。ぜひ、この機会に古代メキシコの文学と神話の世界に触れ、その奥深さを感じてみてください。

参考リンク一覧:

- ([PDF] The Cascajal Block: The Earliest Precolumbian Writing – Mesoweb)

- (Los antiguos códices mayas, un tesoro astronómico y religioso – Ciencia UNAM)

- (フィレンツェ写本:Florentine Codex)

- ([PDF] メキシコにおける先住民文学ルネッサンス)

- (連載レポート66:桜井悌司「ラテン好きのためのリベラルアーツ・シリーズ」その7「ラテンアメリカの著名小説家・詩人たち」前編 – 一般社団法人 ラテンアメリカ協会)

この記事はきりんツールのAIによる自動生成機能で作成されました

【広告】

コメント