国際連合薬物犯罪事務所(UNODC)の役割と薬物犯罪が社会に与える影響:最新動向と専門的分析

国際連合薬物犯罪事務所(UNODC)は、違法薬物や国際組織犯罪と闘う国連機関です。近年、新たな合成薬物の出現や犯罪組織の国際化に伴い、薬物犯罪が社会に及ぼす影響は深刻化しています。実際、世界で違法薬物を使用する人々は約3億人に上ると報告されています (UNODC, World Drug Report 2023 | HIV/AIDS Data Hub for the Asia-Pacific Region)。UNODCの役割や具体的な取り組み、薬物犯罪が社会に及ぼす影響について、最新のデータや国際動向、各国の対応を専門家の見解も交えて包括的に解説します。

国際連合薬物犯罪事務所(UNODC)の概要と使命

UNODCは違法薬物、国際的な組織犯罪、テロリズム、腐敗(汚職)に対する国際的な闘いを主導する機関であり、関連する多くの国連条約の「番人」を務めています 。具体的には、国際的な麻薬取締条約(1961年、1971年、1988年の麻薬に関する条約)、国際組織犯罪防止条約(UNTOC)や腐敗防止条約(UNCAC)などの実施を各国政府と協力して推進する責任を負っています 。UNODCは1997年に国連薬物統制計画(UNDCP)と国連国際犯罪防止センターを統合して設立され、薬物対策と犯罪対策を一体的に強化する目的で創設されました 。

本部はオーストリアのウィーンに置かれ、世界80か国以上にフィールド事務所を展開して活動しています 。職員約2,500名が各国政府や法執行機関、保健医療機関などと連携し、薬物問題と犯罪問題に科学的根拠に基づく支援を提供しています 。UNODCの使命は「世界を薬物、犯罪、汚職、テロの脅威からより安全にする」ことであり、その究極の目的は健康・安全・正義の実現と持続可能な平和の促進にあります 。このために、各国への技術支援、条約の実施支援、調査研究による知見の提供などを三本柱として活動しています 。

UNODCによる薬物犯罪対策の取り組み

UNODCは薬物犯罪に対して包括的な対策を講じており、「規範(国際条約)の策定と実施支援」、「需要抑制(予防・治療)」、「供給抑制(取締り・代替開発)」という多方面からアプローチしています。

国際条約の実施と法整備支援

薬物問題への国際的な取り組みの基盤となるのが各種の国連薬物関連条約です。UNODCは麻薬に関する単一条約など国際薬物統制条約の実施を各国政府が進められるよう支援し、法制度の整備を促しています 。例えば、違法薬物の製造・密売や資金洗浄を取り締まる国内法の整備、司法当局間の協力体制構築などに助言や研修を提供しています。また、国際組織犯罪防止条約(UNTOC)やその人身取引・移民密輸議定書を各国が批准・履行するのを技術面でサポートし、国際的な犯罪ネットワークに対抗する法的枠組み作りに貢献しています 。これらの国際条約は麻薬犯罪対策の共通基盤であり、UNODCはその「番人」として各国の履行状況をフォローしています。

さらに、UNODCは各国の法執行機関や司法機関の能力強化にも取り組んでいます。例えば、麻薬取引の捜査手法や国際協力の研修を開催し、捜査官・検察官らのスキル向上を図っています。こうした法制度と法執行面での支援により、国際的に足並みをそろえた薬物犯罪対策が可能となります。

需要抑制:予防と治療の支援

薬物乱用の防止と薬物依存症の治療(需要抑制)もUNODCの重要な柱です。単に取り締まりだけでなく、薬物乱用そのものを減らすことで根本的な解決を図るアプローチです。UNODCは各国の教育機関や保健当局と連携し、青少年を対象にした薬物予防教育プログラムの導入や、地域コミュニティでの啓発キャンペーンを支援しています。科学的根拠に基づいた予防戦略(家族や学校での介入など)を推奨し、若年層が薬物に手を染めないようにする取り組みです 。

また、薬物依存症者への治療・リハビリテーション支援も行っています。UNODCは世界保健機関(WHO)との共同プログラムを通じて、強制ではなく医療と人権に配慮した依存症治療の普及を図っています 。具体的には、各国の医療従事者に対する研修、依存症治療施設の整備支援、代替薬物療法(メサドンなど)やカウンセリング手法の導入支援などです。これにより依存症者が適切な治療にアクセスできる体制づくりを後押ししています。UNODCは「薬物使用障害は病気であり、治療と社会復帰が必要」との観点から、公衆衛生のアプローチを各国に促しています 。

さらに、医療に不可欠な麻薬系鎮痛剤など規制薬物への適正なアクセスも重視しています。癌終末期の疼痛管理など正当な医療用途で必要な医薬品が患者に届くよう支援しつつ、それらが逸脱して乱用されないよう管理するというバランスの取れた政策づくりも助言しています 。

供給抑制:取締りと代替開発

麻薬の供給源を断つ取組(供給抑制)も不可欠です。UNODCは各国の麻薬取締局や警察と協力し、国際的な密輸組織の摘発を支援しています。例えば、国境を越えた情報共有や合同捜査の調整、捜査に役立つ専門知識(秘密資産の追跡技術や化学物質の検知技術など)の提供を行っています。国連の場を通じた多国間の合同作戦も奨励され、大規模な密輸ネットワークに対して国際捜査網が構築されています。

麻薬の原料作物の栽培削減も重要な課題です。UNODCは麻薬の原料となるケシやコカの栽培地域で、代替開発(オルタナティブ・デベロップメント)と呼ばれる支援を行っています。これは、違法作物に依存する農村地域に合法的で持続可能な生計手段を提供し、住民が麻薬原料の栽培から離脱できるようにする取り組みです。例えばアフガニスタンや東南アジアの山岳地帯で、ケシ栽培農家に小麦や果樹栽培への転換を促すプロジェクトや、市場と結びついた作物育成の支援を行っています。「違法経済への依存から抜け出すためには地域社会への支援が不可欠だ」とUNODCは強調しており、持続的代替開発を通じて麻薬の供給源を減らす戦略を取っています 。

加えて、UNODCは世界薬物報告(World Drug Report)の発行などを通じて麻薬供給の最新動向を監視しています。毎年公表される世界薬物報告では、生産地での栽培面積の推移や押収量のデータが分析され、各国が対策を講じる上での重要な情報源となっています 。このように、国際条約の実施から現場の取締り支援、そして開発援助まで、UNODCは多角的な手法で薬物犯罪の抑止に取り組んでいます。

国際組織犯罪とテロ資金対策におけるUNODCの役割

薬物犯罪はしばしば他の国際組織犯罪やテロリズムと結びついており、UNODCは包括的な対策を展開しています。麻薬取引から得られる巨額の収益は犯罪組織の資金源となり、場合によってはテロ活動の資金にも流用されます。そのため、UNODCは麻薬犯罪のみならず、それに関連するマネーロンダリングやテロ資金供与の防止にも注力しています。

マネーロンダリング防止とテロ資金遮断

違法薬物の取引で得られた収益は、そのままでは金融機関で使えないため、資金洗浄(マネーロンダリング)によって正当な資金に見せかけられます。UNODCは1997年から資金洗浄およびテロ資金対策のグローバルプログラム(GPML)を展開し、各国にマネーロンダリング防止法制の整備を促すとともに、金融当局や法執行機関の能力強化を支援しています。具体的には、不審な金融取引を検知・報告する体制(金融情報ユニットの設置)の構築支援や、国境を越えた資金追跡に関する訓練の提供などが含まれます。

また、テロ資金供与の遮断も重要な課題です。テロリストグループが麻薬取引など犯罪行為から資金を得て活動を維持しているケースもあるため、UNODCは各国のテロ資金追跡を技術的に支援しています。例えば、資金の流れを追跡するソフトウェアやノウハウの提供、関連する国際条約(テロ資金防止条約等)の国内法化支援などです。「犯罪収益を洗浄しテロに資金が渡るのを防ぐこと」は麻薬犯罪対策の延長線上にある課題であり、UNODCは他の国際機関(FATF金融活動作業部会やインターポール)とも連携しながら各国の取り組みを後押ししています 。

国際的な法執行協力と条約ネットワーク

国境を越えて活動する犯罪組織に対抗するには、各国の法執行機関の連携が不可欠です。UNODCは国際組織犯罪防止条約(UNTOC)に基づく枠組みの下、各国間の司法共助や犯罪人引渡し、情報共有を促進しています。UNTOCの締約国会議を支援し、国際協調の方針やベストプラクティスを加盟国間で共有させる役割も担っています。また、INTERPOL(国際刑事警察機構)や世界関税機関(WCO)など他の国際的捜査機関との連携も強めています。実際、2015年にはUNODCとINTERPOLが協力協定を結び、麻薬取引やサイバー犯罪など6分野で協調行動計画を策定しました 。この協定により、重複を避けつつ相互に技術支援を行う体制が整えられています。

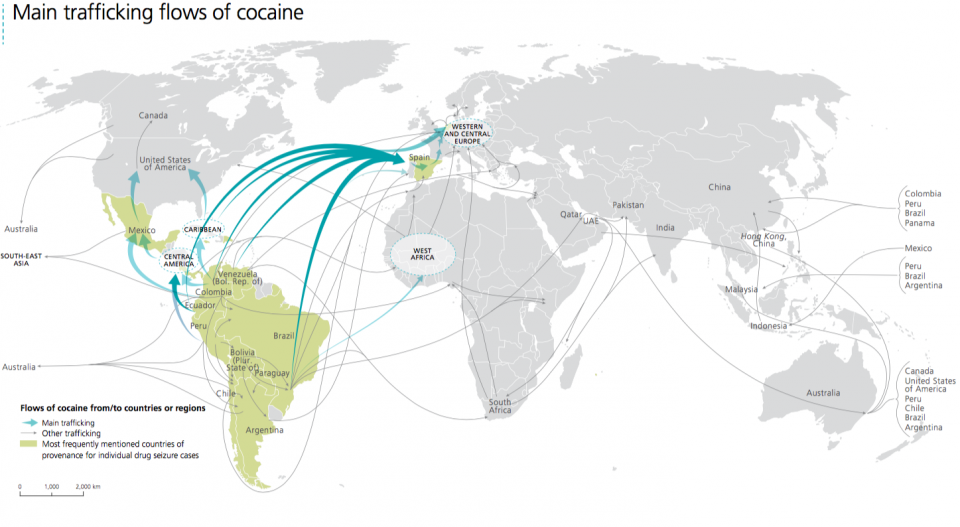

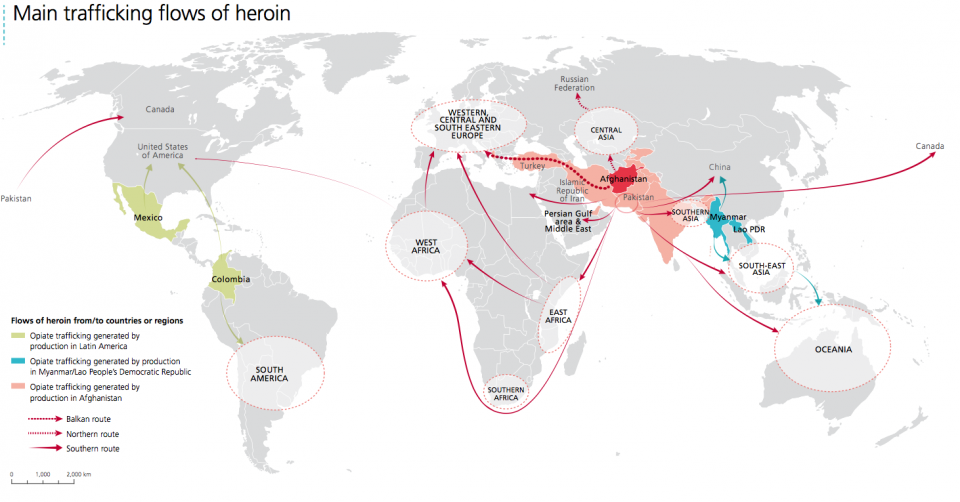

UNODCはまた、各国の国境管理強化にも寄与しています。例えば、コンテナを悪用した密輸を摘発するコンテナ管理プログラム(国連とWCOの共同事業)や、空港での麻薬探知能力を高めるAIRCOP(空港通信プロジェクト)などのイニシアチブを展開し、現場レベルでの国際協力を実現しています。これにより、南米からアフリカ経由で欧州に至る「コカイン回廊」や、中東経由での「バルカンルート」といった主要密輸ルートに対し、多国間での取り締まりが強化されています。

さらに、UNODCはサイバー空間での違法薬物取引にも対応するため、ダークウェブ上の麻薬売買に関する情報収集と各国当局への協力支援を行っています。インターネット上の闇市場は国際的な法執行協力なしには摘発が困難であるため、専門家チームを通じて各国の捜査に技術助言を提供しています。こうしたグローバルな法執行ネットワークの構築により、麻薬犯罪者に「安全な逃げ場」を与えないよう尽力しているのです。

大規模摘発の事例:国際合同作戦の成果

国際協力の成果は具体的な摘発事例にも表れています。例えば、INTERPOLが主導し各国が参加した「オペレーション・ライオンフィッシュ」と呼ばれる合同取締作戦では、史上例を見ない規模の麻薬と原料が押収されました。2024年4~5月に実施されたこの作戦では、南米・アフリカ・欧州にまたがる麻薬密輸ネットワークを狙い、 31か国で合計615トンもの違法薬物および原料が押収 されています 。押収物にはコカイン56トンやケタミン・トラマドールなど他の薬物52トンに加え、合成麻薬の原料となる前駆化学物質が505トンも含まれていました 。さらに密輸に使われた自作の小型潜水艇(いわゆる「ナルコ・サブ」)も発見・押収されるなど、国際犯罪組織の手口を明らかにする成果も上がりました 。

この作戦では200名以上の容疑者が逮捕され、麻薬ビジネスと関連する武器・爆発物の押収(銃器280丁、手榴弾など)も達成しています 。国際合同作戦の成功は、一国では到底及ばない広域犯罪への対処において、各国が情報とリソースを結集することの有効性を示しています。UNODCはこうした作戦を直接指揮する立場ではありませんが、各国間の調整役や情報ハブとして重要な役割を果たし、作戦成功の裏側を支えています。実際、UNODCとINTERPOLの共同トレーニングや情報共有がこの作戦の基盤にあり、「国境を超えた協力が犯罪に対抗する鍵となる」ことを証明する例となりました。

(These maps show how illegal drugs flow around the globe | World Economic Forum) 図:国際連合薬物犯罪事務所の報告に基づく世界のコカイン・ヘロイン密輸ルートの地図。中南米から北米・欧州への主な麻薬の流れが示されている(UNODC世界薬物報告2016より)

薬物犯罪が社会にもたらす影響

違法薬物の蔓延とそれに伴う犯罪は、社会に多大なコストと悪影響を及ぼします。その影響は公衆衛生から治安、経済、ガバナンスにまで広がっており、単に薬物使用者本人の問題に留まりません。ここでは薬物犯罪がもたらす主な社会的影響を専門的視点から分析します。

公衆衛生と人道への影響

まず顕著なのが健康と公衆衛生への影響です。薬物乱用により引き起こされる健康被害や死亡は深刻で、世界的に見ると毎年数十万人規模の命が薬物関連で失われていると推計されています。特に近年は合成オピオイド(フェンタニル等)による過剰摂取死が北米を中心に急増し、国際的な危機となっています。薬物過剰摂取(オーバードーズ)による死亡者の約3分の2はオピオイド系薬物が原因であると報告されており 、鎮痛薬として合法に流通していたフェンタニルが闇市場で混入されるケースなどが多発しています。こうした事態を受け、各国でオピオイド過剰摂取に対する解毒薬(ナロキソン)の普及や監視体制の強化が進められています。

また、薬物注射の習慣はHIV/AIDSや肝炎など感染症の拡大を招きます。注射器の使い回しによって、HIV新規感染の約10%(地域によってはそれ以上)が注射薬物使用に起因するとされ、麻薬使用者は一般人口に比べHIV感染リスクが数十倍にも達するとの報告があります 。このように薬物乱用は個人の健康問題に留まらず、公衆衛生上の課題として社会全体に影響を及ぼします。

人道的な観点でも、薬物依存症は当事者やその家族の生活を破壊し、ホームレスや貧困、家庭崩壊といった深刻な問題を引き起こします。依存症者の多くは適切な治療や社会的支援を受けられずに周縁化されており、特に女性や若年層など脆弱な集団では、薬物使用による被害が一層深刻になる傾向があります 。例えば女性は男性に比べ依存に陥るスピードが速い傾向があるにもかかわらず、治療プログラムへのアクセスに様々な障壁があることが指摘されています。薬物乱用問題はこのように健康・人権・福祉にまたがる複合的な課題であり、その対応には医療・福祉と司法の連携が不可欠です。

治安と犯罪情勢への影響

薬物犯罪は社会の治安にも直接的な影響を与えます。違法薬物市場を巡る犯罪組織間の抗争は各地で凶悪な暴力事件や殺人を生んでおり、市民の安全を脅かしています。例えば中南米では、麻薬カルテル同士の抗争や抗争に関連した殺人事件が多発し、メキシコでは2006年以降の「麻薬戦争」で関連する死者が数十万人規模に上るとも言われます。また、コカインの主要中継地となっている中米や西アフリカでも、麻薬マネーを巡る汚職や暴力団抗争が治安悪化の要因となっています。

国連の分析によれば、世界の組織犯罪は毎年無数の人命を奪っており、その一因として麻薬関連の健康被害や暴力が挙げられるとされています 。麻薬ビジネスの巨額の利益をめぐって犯罪組織が武装化し、市民を巻き込んだ銃撃戦や報復殺人が起きるケースも少なくありません。さらに、一部の武装勢力やテロ組織が麻薬取引に関与し、紛争地帯の暴力を激化させる例もあります。麻薬とテロが交錯する「危険な連鎖」は国際安全保障上も看過できない問題であり、UNODCのワリー事務局長も「麻薬取引と他の組織犯罪・テロとの危険な交差をより深く研究し、優先的に対処すべきだ」と警鐘を鳴らしています。

薬物犯罪はまた、街頭犯罪や治安にも影響します。麻薬中毒者による窃盗や強盗などの犯罪増加、ドラッグディーラーによるギャング組織の台頭、売春や人身取引との結びつきなど、地域社会の安全と秩序を乱す要因ともなります。一方で、過剰な取り締まりが進むと、刑務所の過密化や受刑者の再犯リスク増大といった副次的問題も生じます。社会の安定を図るには、麻薬犯罪そのものの摘発とともに、薬物関連犯罪者の更生やコミュニティでの受け皿づくりも重要となってきます。

経済と社会基盤への影響

違法薬物経済は世界でも最大級の闇市場であり、正規の経済や国家財政に深刻な影響を及ぼします。UNODCの推計では、麻薬取引は年間3,200億ドル(約35兆円)規模の世界でも最も収益性の高い犯罪ビジネスであり 、その巨額資金は正規経済に寄生してマネーロンダリングされ、地下経済を拡大させています。これほどの資金力があれば、犯罪組織は政府当局者に賄賂を送り司法や行政を買収するといった行為も可能になります。その結果、国家の統治機構が汚染され、腐敗の蔓延や選挙買収など民主主義への侵食が起きるリスクがあります 。実際、麻薬汚職により政府高官が逮捕された例や、麻薬資金が反政府武装勢力の財源となり治安悪化を招いた例(コロンビアの内戦やアフガニスタンの紛争)が知られています。

さらに、社会経済的な観点では、薬物乱用者の医療費や生産性低下、犯罪対策費用、受刑者の維持費など、薬物問題に関連する経済損失は莫大です。例えば医療費負担では、肝炎やHIV治療、リハビリ施設の運営費などが国家財政を圧迫します。また、治安対策としての警察増強や刑務所拡張などにも多大なコストが掛かります。経済的弱者層ほど薬物に手を染めやすく、また薬物によってさらに貧困に陥るという悪循環も生まれ、社会の不平等を深刻化させる側面も指摘されています。UNODCは「社会経済の不平等が薬物問題を促進し、逆に薬物問題が不平等を悪化させる」という相互作用に注目しており、薬物問題の解決には開発政策や貧困対策とも連携した包括的アプローチが必要だとしています。

要するに、薬物犯罪は単なる法律違反に留まらず、社会の健康、安全、繁栄の基盤そのものに影響を及ぼす複合的な脅威なのです。その被害は国内にとどまらず国境を超えて波及するため、一国だけでなく国際社会全体での対策が求められます。

薬物犯罪を巡る最新の国際動向と各国の対応

グローバルな薬物犯罪情勢は常に変化しており、近年新たな課題や動きが顕在化しています。ここでは最新の国際的な動向と、それに対する各国・国際社会の対応について整理します。

合成薬物と新規薬物の台頭

近年最も顕著な動きの一つが、合成薬物(人工的に化学合成された麻薬)や新規精神活性物質(NPS)の急増です。従来の植物由来の薬物(コカインやヘロイン等)に加え、ラボで安価に大量生産できる合成麻薬が市場を拡大しています。アンフェタミン系の覚醒剤や合成オピオイド(フェンタニル類)、合成カンナビノイドなどが次々と出現し、その種類は驚くほど多様化しています。事実、2013年から2023年の間に世界142か国・地域で1,235種類もの新規精神活性物質(NPS)が報告されました 。中でも合成オピオイドの増加が顕著で、2009年には1種類のみだった合成オピオイドが2021年には88種類にまで増えています 。これら新しい薬物の多くは従来の麻薬よりも強力で危険性が高く、未知の副作用もあるため、公衆衛生と法執行の両面で大きな挑戦となっています。

合成薬物の台頭に対応して、各国は規制物質リストに新薬物を加える措置や、違法ラボの摘発に力を入れています。国連も「安価で容易に製造できる合成薬物がもたらす致命的結果」に警鐘を鳴らし、国際的な監視と対策の強化を訴えています。例えばUNODCの分析では、東アジアや東南アジアでメタンフェタミン(覚醒剤)の製造・密輸が過去最高水準に達し、押収量が記録的な値となっていることが報告されています 。合成麻薬の問題は一地域に留まらず、北米のフェンタニル危機や、アフリカ・中東で乱用が広がる合成鎮痛薬トラマドールの問題など、世界各地で顕在化しています。国際的には、薬物の原料となる前駆体化学物質の流通管理を強めることや、新薬物の早期警戒システム構築と情報共有が課題となっています。

![近似将来薬物流通予測MAP[AI]](https://gbsnvwgjpqbhyzl.xyz/wp-content/uploads/2025/03/95ffafbf787959dac5c76912c3b09962-1024x672.png)

近似将来薬物流通予測MAP[AI]

犯罪組織の変化と密輸手法の高度化

グローバル化と技術の進歩に伴い、麻薬を扱う犯罪組織の形態や密輸の手口も変容しています。近年、巨大な麻薬カルテルだけでなく、より小規模で流動的な犯罪グループがネットワークを形成し、柔軟に協力し合って密輸を行うケースが増えています 。従来型のヒエラルキーのある組織から、必要に応じて連携する分散型の組織へと変わりつつあり、これにより摘発を逃れやすくなっています。また、インターネットの闇市場(ダークウェブ)や暗号通貨の利用が広がり、匿名性を確保しながら売買や資金移動ができるようになっています。これにより、売人と購入者がオンライン上で直接取引し、小口の密輸が郵便や宅配便で行われるといった新手法も出現しました。

密輸の物理的手段も高度化しています。前述のような「ナルコ・サブ」と呼ばれる麻薬専用の小型潜水艇を使った海路輸送や、麻薬を飲み込んで人体で運ぶ「ボディパッカー」、ドローンによる空路密輸など、創意工夫を凝らした方法が報告されています。さらには、合法的な貿易貨物に偽装して大量の薬物を送り込む手口も後を絶ちません。例えば、中南米から欧州へのコカイン密輸では、商業コンテナに巧妙に隠匿して運ぶケースが多発し、一度に数トン規模のコカインが押収される事例も出ています。

このような状況に対し、各国の捜査当局は特殊部隊の編成や国際合同捜査チームの結成、金融・通信記録の分析などを駆使して対抗しています。「麻薬密売のビジネスモデルは中央集権型からより機動的な形に変化している」とUNODCは指摘しており 、法執行機関もそれに対応すべく組織犯罪の動向研究や技術投資を進めています。UNODC自身もサイバー犯罪対策部署を通じ、ダークウェブ上の麻薬取引監視や各国への技術支援を強化しています。加えて、国際会議の場では「麻薬取引と他の組織犯罪・テロが交差する複雑な状況」に対処するための包括戦略が議論されており、複合的脅威への統合的なアプローチが模索されています。

各国の政策と国際的枠組みの変化

薬物問題に対する各国の政策も多様化しています。従来は「麻薬との闘い」として厳罰による取締りが中心でしたが、その効果や副作用を見直す動きが広がっています。一部の国では大麻の非犯罪化や合法化に踏み切り、薬物政策の転換を図る例も出てきました。例えばウルグアイやカナダ、アメリカの一部の州では娯楽用大麻を合法化し、国家の管理下に置くことで闇市場の縮小を目指しています。一方、シンガポールやインドネシアなど依然厳格な罰則(死刑を含む)で麻薬抑止を行う国もあり、アプローチは様々です。

国際的な政策動向としては、2016年の国連特別総会(UNGASS)で各国が薬物問題への包括的対処(公衆衛生、人権、開発を組み込んだバランスの取れた戦略)の必要性で合意して以来、徐々に「人権と健康を重視したアプローチ」へ軸足を移す潮流があります。具体的には、依存症者を犯罪者としてではなく治療・支援の対象と捉える視点や、ハームリダクション(被害軽減)施策の導入などが国連やWHOから推奨されています。例えばオーストラリアや一部欧州諸国では、注射器交換プログラムや監視下での注射施設の設置など、公衆衛生上の被害軽減策が採用されています。また、米国でもオピオイド危機への対応として、刑事罰より治療優先のドラッグコート(薬物裁判所)プログラムやナロキソン普及による死亡防止策が拡大しています。

もっとも、国際社会全体で見ると薬物政策の足並みは必ずしも揃っていません。そこで重要なのがウィーンの国連麻薬委員会(CND)を中心とした協調メカニズムです。2019年には閣僚級会合で「世界の麻薬問題に対処する我々の公約の履行を加速する」ことを誓約する閣僚宣言が全会一致で採択されました (“We have a duty not to forget or neglect the world drug problem,” says UNODC Executive Director at Commission on Narcotic Drugs Thematic Discussions)。この宣言に基づき、各国は2024年に向けた中間レビューに向けて取り組み状況を点検しています 。UNODCのワリー事務局長は「分断を乗り越えコンセンサスを築く場として麻薬委員会の重要性」を訴え、国連の下で協調して問題に当たる姿勢を再確認しています。つまり、各国のアプローチに差異があっても、「人類の健康と福祉を守る」という共通の目的 のもとで協力することが国際的枠組みの根幹となっています。

この他、新たな国際動向として、麻薬と環境問題の関係性にも注目が集まっています。麻薬作物の栽培や薬物製造が環境破壊を招いている(例えばアマゾンの森林がコカ栽培で伐採される、合成麻薬製造の有毒廃棄物が不法投棄される等)という指摘から、持続可能な開発目標(SDGs)の観点で麻薬問題を捉え直す動きもあります 。UNODCも「麻薬取引が環境破壊と犯罪を助長している」との報告を出し、環境犯罪としての側面にも焦点を当てています。

今後の展望と課題:専門家の提言

グローバルな薬物犯罪に立ち向かうには、今後も国際社会の結束と総合的な戦略が不可欠です。UNODCのワリー事務局長は「今日これまで以上に、犯罪の連鎖を断ち切るためあらゆる手段を駆使しなければならない」と述べ、世界的連帯と協調行動の重要性を強調しています。専門家らも、従来の取締り中心の「麻薬戦争」だけでは問題は解決せず、公衆衛生・教育・経済開発など多面的なアプローチを組み合わせた包括的対策が必要だと提言しています。

具体的な課題としては、まず合成麻薬時代への対応が挙げられます。新たな薬物が次々登場する中で、法整備と監視体制を柔軟にアップデートし、違法製造拠点の摘発や原料規制の国際協力を強める必要があります。また、インターネット上の密売に対抗するため、デジタル技術に精通した人材育成や国際的なサイバー監視網の構築も急務でしょう。

次に、開発と社会復帰を組み込んだアプローチです。麻薬の原産地や密輸ルート上の地域社会に対する経済開発支援、貧困対策、若者の雇用創出など、犯罪に手を染めなくても済む環境づくりが重要になります。同様に、薬物使用者への治療や社会復帰プログラムを充実させ、需要を減らす努力も引き続き必要です。世界的には治療が必要な人のうち5人に4人が十分な治療を受けられていないとも指摘され、治療へのアクセス格差是正も課題です。

さらに、データと研究に基づく政策形成の重要性も増しています。薬物市場や犯罪組織の実態を正確に把握するため、各国での調査能力向上と統計データの共有が求められます。UNODCの世界薬物報告や各種の専門研究はその一助となりますが、未だ情報の不足する地域も多く、エビデンスに基づく政策立案のためには投資が必要です。加えて、人権尊重やコミュニティの関与といった現代的視点を政策に取り入れることも欠かせません。国際的な市民社会団体や専門家ネットワーク(例えば国際薬物政策コンソーシアムIDPCなど)は、人権に配慮した改革を促す提言を行っており、こうした声にも耳を傾けることが求められます。

最後に、国際協力の維持・強化そのものが将来への鍵です。麻薬問題は各国が直面する国内問題であると同時に典型的な地球規模課題であり、国境を越えた解決策が不可欠です。幸いにも、麻薬問題に関しては大半の国が「人類の福祉を守る」という共通目標で結束しており、これは他の国際課題と比べても協調が進みやすい分野です。今後もUNODCを中核に、国連加盟国の政治的意思と資源を結集していくことが重要でしょう。ワリー事務局長は「世界の麻薬問題と闘う責務を忘れてはならない。それは何百万もの被害者を救うためだ」と訴えています。この言葉通り、被害に苦しむ人々を念頭に置きつつ、国際社会が協調して総合的な麻薬犯罪対策を推進していくことが、今後の展望と課題の中心になると言えます。

参考リンク一覧

- 国連薬物犯罪事務所(UNODC)公式サイト https://www.unodc.org/

- 国連薬物犯罪事務所 世界薬物報告(World Drug Report) https://www.unodc.org/unodc/en/data-and-analysis/world-drug-report-2024.html

- 国連組織犯罪防止条約(パレルモ条約) https://www.unodc.org/unodc/en/organized-crime/intro/UNTOC.html

- 世界保健機関(WHO)公式サイト https://www.who.int/

- 国連腐敗防止条約(UNCAC) https://www.unodc.org/unodc/en/corruption/uncac.html

この記事はきりんツールのAIによる自動生成機能で作成されました

【広告】

コメント