南アジア地域協力連合(SAARC) 本記事では、SAARCの歴史や課題に加えて、国際経済政策関連機関との交錯から見える地域経済の展望と、日本を含む国際社会の役割について詳しく解説します。

南アジア地域協力連合(SAARC)と国際経済政策関連機関の交錯:新たな地域経済の展望と課題

南アジア地域協力連合(SAARC)は、1980年代半ばに誕生した南アジア諸国の地域協力枠組みとして注目を集めてきました。インドとパキスタンの対立や政治的緊張など、幾多の困難を乗り越える必要性がある一方、16億人を超える人口を抱えるこの地域は、潜在的な市場規模と多様な文化的背景から国際社会の大きな関心を集めています。近年では、国際通貨基金(IMF)や世界銀行、アジア開発銀行(ADB)といった国際経済政策関連機関との連携や、アジア太平洋経済協力(APEC)、経済協力開発機構(OECD)などとの協働体制にも期待が寄せられ、地域経済の新たな活路を見いだそうとする動きが活発化しています。

SAARCの成り立ちと特徴

南アジア地域協力連合(SAARC)の概要

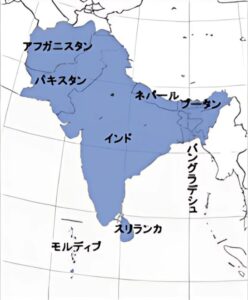

南アジア地域協力連合(SAARC)は、1985年にバングラデシュ、ブータン、インド、モルディブ、ネパール、パキスタン、スリランカが参加し発足した地域協力機構です。後にアフガニスタンが加わり、現在は合計8カ国が加盟しています。その理念は、加盟国間の経済成長や文化交流、社会的進歩を促進し、住民同士の相互理解を深めることにありました。一方で、地域内には歴史的対立や国境問題、宗教的・政治的緊張が根強く残り、全会一致制や二国間紛争を協議議題から外すなど、組織運営上の制約が存在する点が特徴として挙げられます。

組織運営と合意形成の課題

SAARCの合意形成は全会一致を原則とするため、インドとパキスタンなど大国同士の対立が際立つ場面では、政策決定が停滞する傾向にあります。2014年を最後に首脳会議が開催されないままになっている現状は、こうした政治的要因による組織の機能不全を象徴しています。また、SAARCは超国家的な権限を持つEU(欧州連合)とは異なり、あくまで各国政府の協力意志に委ねられているため、統合が進みにくいという構造的な弱点も抱えています。

域内貿易とインフラの実情

南アジア地域協力連合(SAARC)のもう一つの特色は、域内貿易の低水準です。貿易自由化のために南アジア自由貿易圏(SAFTA)が設立されたものの、実質的にはインドやパキスタンなど特定国への依存が大きく、多くの加盟国同士が同質的な産品を輸出する構造になっています。さらに、国境を越える陸路や海路のインフラが未整備のままの地域も多く、物流や人の移動に支障をきたしているのが現状です。こうしたハード面の課題に加え、制度的な非関税障壁や政治的対立が域内貿易拡大の足かせとなっています。

国際経済政策関連機関との交錯

IMF・世界銀行との連携

IMF(国際通貨基金)や世界銀行グループは、SAARC諸国の経済安定化や貧困削減に向けて資金援助や政策提言を行ってきました。例えば、IMFはパキスタンやバングラデシュに対して金融支援プログラムを提供し、経済危機からの脱却をサポートしています。また世界銀行は、道路や電力供給などのインフラ開発に注力することで、加盟国間の貿易を円滑化する試みを継続しています。ただし、SAARC自体が政治的に停滞しているため、こうした支援が「地域全体の統合強化」に直結するかどうかは依然として不透明です。

アジア開発銀行(ADB)とSASECプログラム

アジア開発銀行(ADB)は、南アジア地域経済協力(SASEC)プログラムを通じて、交通・貿易円滑化・エネルギーといった分野で加盟国間の連携を支援しています。このプログラムでは、加盟国のインフラ整備を進めるだけでなく、越境手続きのデジタル化や関税システムの近代化などにも取り組んでおり、SAARC域内でのビジネス環境改善につながると期待されています。一方で、政治的対立や加盟国間の開発度合いの差から、プログラムの実効性が限られる場面も多く見受けられます。

OECD・APECとの比較と連携可能性

経済協力開発機構(OECD)やアジア太平洋経済協力(APEC)は、加盟地域内での経済政策の協調や貿易・投資の自由化を目指す機関です。南アジア地域協力連合(SAARC)がこうした国際経済政策関連機関と連携を深めることで、グローバルなスタンダードに基づく統合政策が取り入れられる可能性もあります。ただし、SAARCは法的拘束力の強い協定を結ぶことが難しく、OECDやAPECと比べても成熟度が著しく低いのが現状です。地域統合の先行例としてASEANなどを参考にする動きもありますが、地政学的要因の大きさが南アジアでは特に際立ち、協力体制の確立にはさらなる調整が不可欠とされます。

インド・パキスタン対立とBIMSTECの台頭

インド・パキスタン対立がもたらす影響

南アジア地域の政治・経済の中心に位置するインドとパキスタンは、歴史的な領土問題や安全保障上の懸念など、根深い対立を抱え続けてきました。これにより、SAARCの首脳会議が延期や中止に追い込まれるなど、組織全体の停滞を招いています。域内貿易を促進するはずの自由貿易協定も、両国の関係悪化で実効性が損なわれるケースが少なくありません。

BIMSTECに注目が集まる理由

こうした対立を避けるため、インドをはじめとする複数の国々は、ベンガル湾多分野技術経済協力イニシアティブ(BIMSTEC)に注目しています。BIMSTECはパキスタンを含まず、南アジアと東南アジアの結節点に位置するタイやミャンマーなども加盟することで、地域協力の幅を広げています。インドの「Act East」政策とも合致し、経済面でも政治面でもより機動的に動ける枠組みとして脚光を浴びています。今後、BIMSTECがSAARCに代わる主体となるかどうかは、インドの戦略や他国の政治的意向次第ともいえるでしょう。

域内協力の多層化と日本の関与

SAARCが停滞するなか、BIMSTECやBBIN(バングラデシュ・ブータン・インド・ネパール)イニシアティブなど、より小回りの利く協力体制が台頭しているのも南アジア地域の特徴です。日本はSAARCのオブザーバー国であると同時に、BIMSTECや各国との二国間協力にも積極的に関わり、インフラ整備や防災、人的交流など多方面の支援を提供しています。日本企業にとっても、政治リスクの低い枠組みを選びつつ南アジア市場に参入する手立てとして、BIMSTECやBBINを活用する動きが今後強まる可能性があります。

日本の役割とSAARC再生の可能性

日本のオブザーバー参加と政策支援

日本は2005年以降、SAARCのオブザーバー国として参加が認められています。実際に「日本・SAARC特別基金」を通じて、教育・文化・エネルギーなどの分野で支援を行い、加盟国の発展に寄与してきました。青少年交流や防災分野でのシンポジウム開催など、日本の技術力と資金提供は、地域課題の解決に一定の貢献を果たしています。さらにアジアの開発途上国に対するノウハウや経験を活かし、南アジア全体の安定化や繁栄に寄与しようとする姿勢は評価されています。

中立的な仲介者としての期待

インドとパキスタン双方と比較的良好な関係を維持している日本は、地域紛争や政治対立の緩衝役として期待される面もあります。アフガニスタン問題をはじめ、南アジアは国際テロや難民問題、環境問題などを抱える複雑な地域です。日本の支援が両国の信頼醸成につながれば、停滞しているSAARCの再生や機能強化に向けた一つの突破口となる可能性もあるでしょう。

SAARC再興のシナリオと課題

2024年以降、バングラデシュのリーダーをはじめ、SAARC再興を求める声が強まっています。インドとパキスタンの対立解消やアフガニスタンの政情安定など、一筋縄ではいかない問題は多々ありますが、中東情勢の変動やグローバル経済の不確実性を鑑みれば、地域協力の枠組みを整備する意義は大きいといえます。日本を含む国際社会の技術・資金協力や、国際経済政策関連機関との有機的な連携が強まれば、SAARCが再度活性化し、16億人以上の市場が本来の可能性を発揮する日が来るかもしれません。

非公式貿易と政策調整の重要性

非公式貿易の実態と影響

南アジアでは、インドとネパール、インドとバングラデシュなど国境地域を中心に非公式(非正規)貿易が盛んです。農産品や小売製品など、税関や通関手続きを経ない形で流通し、一定の経済活動を支えている一方、政府にとっては関税収入が得られず、統計にも反映されないため政策立案が難しくなるという弊害があります。また、品質管理や安全面で問題が発生しやすい点も指摘されており、SAARCの枠組みにおける貿易自由化の恩恵が減殺されている原因の一つともいえます。

関税・非関税障壁の取り組み

SAARCは1995年に南アジア特恵貿易協定(SAPTA)、2006年に南アジア自由貿易圏(SAFTA)を導入しましたが、実際の適用範囲や速度には各国で温度差があります。とりわけ、衛生植物検疫(SPS)や技術的障壁(TBT)などの非関税障壁が貿易拡大の大きな障害となっています。これらを緩和し、正規ルートでの貿易を活発化させることが域内経済の底上げには不可欠ですが、各国の国内産業保護政策との調整は容易ではありません。

政策調整と統計の可視化

非公式経済の規模が大きい地域では、統計データに基づく政策立案が難しくなります。SAARCの枠組みを活用して各国のデータ共有プラットフォームを整備し、非公式取引の実態をより正確に把握できれば、国際経済政策関連機関の支援や投資が効果的に活用される可能性が高まります。将来的には、域内共通の電子通関システムやブロックチェーン技術の導入を通じて、貿易の透明性と効率性を高める試みも期待されています。

将来への展望:地域統合の可能性と課題

経済統合の進展シナリオ

南アジア地域協力連合(SAARC)は、政治的対立の緩和とインフラ面での連結性向上が進めば、ASEANやEUのような統合度合いを目指すポテンシャルを秘めています。所得水準が上昇しつつあるバングラデシュや巨大市場として成長を続けるインドなど、個別市場の魅力は年々高まっています。域内企業のサプライチェーンが拡大すれば、それに合わせて外資系企業の参入も促進されるでしょう。

地政学的要因と安全保障

一方で、地政学的リスクは依然として大きな課題です。核保有国同士の対立や国際テロの温床、難民の流出入問題など、安全保障上の懸念は地域協力の進展を阻む要因となり得ます。政治・安全保障の安定が担保されなければ、経済協力や貿易拡大は実効性を持ちにくくなります。したがって、SAARCの復活には「政治的安定の確立」と「経済的インセンティブの創出」が車の両輪となる形で進められる必要があります。

日本企業にとっての機会とリスク

16億人超の人口を擁する南アジア市場は、製造業やIT、インフラ、サービス業など多岐にわたる投資機会を提供します。特にバングラデシュのアパレル産業、インドのIT産業などはグローバル市場でも存在感を高めています。ただし、ビジネス参入には政治的リスクやインフラの不備、行政手続きの煩雑さなどが伴います。日本企業にとっては、SAARCのみならずBIMSTECや二国間協定を活用するなど、慎重な戦略設計が求められます。

まとめと展望

南アジア地域協力連合(SAARC)は、1985年の設立以来、加盟国間の対立や組織の制度的制約により、必ずしも十分な成果を上げてきたとは言いがたい状況にあります。しかし、中東情勢の不安定化や国際経済の先行きが不透明な時代にこそ、地域統合の枠組みを強化し、相互依存を高める意義は大きくなっています。 インドとパキスタンの関係改善やアフガニスタン情勢の安定化、インフラ整備の促進といった課題がクリアされるならば、16億人以上の人口を抱える市場は大きな成長エンジンとなり得ます。国際通貨基金(IMF)、世界銀行、アジア開発銀行(ADB)などの国際経済政策関連機関の支援を活かしながら、SAARCが本来の潜在能力を解放する未来を実現できるかどうか。日本を含む国際社会が果たす役割は小さくありません。政治的合意形成と経済協力を車の両輪とし、多次元的な枠組みが南アジアにもたらす影響は、今後も目が離せないテーマとなるでしょう。

参考リンク一覧

- 外務省「南アジア地域協力連合(SAARC)とは」(https://www.mofa.go.jp/mofaj/area/saarc/index.html)

- アジア開発銀行(ADB)公式サイト(https://www.adb.org)

- 世界銀行「南アジア地域の概況」(https://www.worldbank.org/en/region/sar/overview)

- 南アジア地域協力連合(SAARC)事務局公式サイト(https://www.saarc-sec.org)

この記事はきりんツールのAIによる自動生成機能で作成されました

【広告】

コメント