IaaSの未来とその進化 本記事では、IaaSの基本定義や技術的な仕組み、導入による利点から始め、最新の進化トレンドと世界・日本の市場動向、中小企業・スタートアップの導入事例、そしてコストやセキュリティ、ベンダーロックインといった実務的課題を考察します。最後に、今後5年程度を見据えたクラウド戦略の展望を提示し、中小企業経営者やIT担当者が取るべきアプローチを探ります。

IaaSの未来とその進化:中小企業ITインフラの新潮流

デジタル時代のビジネスを下支えするクラウド基盤として、IaaS(Infrastructure as a Service)の重要性は年々高まっています。かつて高価な物理サーバーを自社運用するしかなかった中小企業やスタートアップも、クラウドの普及によって必要なときに必要なだけITインフラを利用できるようになりました。そのIaaSは今、AIやIoTとの連携、クラウドネイティブ化やサーバーレス化、エッジコンピューティングの拡大によって新たな進化を遂げつつあります。

IaaSの基本:定義と技術構造

IaaS(イアース)とは「Infrastructure as a Service」の略で、日本語では「サービスとしてのインフラ」を意味します。ネットワーク経由でサーバーやストレージ、ネットワーク機器といったITインフラ資源を提供するクラウドサービス形態の一つです 。利用企業は自社で物理的なサーバー等のハードウェアを所有せず、必要な時に必要なだけリソースをオンデマンドで借りられる点が特徴です。IaaSを可能にしている鍵となる技術が仮想化です。仮想化により物理サーバーを仮想的に分割・統合し、ユーザーの要求に応じて計算資源を自動で増減できるほか、クラウド事業者側もインフラ運用の自動化・効率化を図ることができます。要するに、IaaSは従来ハードウェアごと購入・管理していたインフラをサービスとして借りる形に置き換え、ITインフラの提供と利用を劇的に柔軟化したものなのです。

IaaSはクラウドサービスの中でも最もインフラに近いレイヤーを扱い、利用者はOSやミドルウェア、アプリケーションの構築を自由に行えます。他のクラウド形態であるSaaS(ソフトウェア提供型)やPaaS(プラットフォーム提供型)に比べて自由度が高い反面、専門的スキルが要求される点も押さえておくべきポイントです 。具体例として、Amazon EC2やGoogle Compute Engine、Microsoft Azureの仮想マシンといったサービスがIaaSに該当します 。これらは世界中のデータセンターに分散した巨大な物理インフラ基盤の上で動作しており、利用者はインターネット経由でそれらを制御・活用できます。

IaaS導入のメリット

IaaSを導入することによって、中小企業やスタートアップでも従来型オンプレミス環境にはなかった多くのメリットを享受できます。

-

初期コストの大幅削減と迅速な導入: 自社にサーバー機器を置く場合、設置や購入に多額の初期投資が必要でしたが、IaaSでは初期費用を低く抑え契約後すぐに使用開始できます。仮想サーバーを必要な数だけ即時に立ち上げられるため、新規プロジェクトを素早く始動可能です 。オンプレミスでは数週間〜数ヶ月かかったサーバー調達が、IaaSなら数分で完了します。

-

運用負担の軽減とスケーラビリティ: ハードウェア保守や障害対応はクラウド提供者側が担うため、社内のシステム管理者の負担が減ります 。利用量に応じてリソースを動的に増減(スケール)できるため、アクセス急増時も柔軟に対応でき、逆に閑散期にはリソース縮小で無駄なコストをかけずに済みます 。この伸縮自在なスケーラビリティは、中小企業にとってITインフラをビジネス規模に合わせ最適化する強力な手段です。

-

自由度の高い環境構築: IaaS上ではOSからミドルウェアまで自社要件に合わせたカスタマイズが可能で、オンプレミス同様に独自性の高いシステム構成を実現できます 。たとえば特殊なソフトウェアを動かすための設定やネットワーク構成も、自社管理のサーバー同様に行えます。クラウドでありながら「自社専用環境」を作り込める柔軟性は、パッケージ化されたSaaSでは得られない利点です。

-

BCP/災害対策の強化: クラウド事業者のデータセンターは高度な物理セキュリティや冗長電源・ネットワークを備えており、地震や火災など災害リスクに強い設計です 。自社サーバーが単一拠点にある場合と比べ、IaaS上にシステムを置くことでサービス継続性を高めることができます。またデータの自動バックアップや他地域リージョンへの複製も容易なため、中小企業でも低コストで事業継続計画(BCP)を実現できます。

以上のように、IaaSは初期投資・運用負担を減らしつつ拡張性と柔軟性を提供する点で、中小企業やスタートアップのIT基盤として最適です。ただしその自由度の高さゆえに、使いこなすには一定のITスキルが求められることも念頭に置く必要があります。

IaaSの進化:AI・IoT時代における新潮流

クラウド基盤としてのIaaSは登場以来進化を続け、近年ではAIやIoT、さらにはアプリケーションアーキテクチャの変化に対応してサービス形態が多様化しています。ここではAIとの連携、IoTとエッジコンピューティング、クラウドネイティブ化、サーバーレス化といったトレンドに沿ってIaaSの進化を見てみましょう。

AIとIaaSの連携による高度化

AI(人工知能)の台頭はIaaSの役割を一段と拡大しています。従来、仮想マシンやストレージを提供するだけだったIaaSに、AIによる自動化という付加価値が加わりつつあります。例えば、クラウド運用にAIを導入することで、リソースのプロビジョニング(割当)やスケーリングを自動化し、人手のミスを減らしつつ対応速度を向上させることが可能です 。

AIによる需要予測分析を用いれば、将来の負荷増大を事前に検知してリソースを先回り確保することもでき、過剰設備によるコスト浪費やリソース不足によるサービス障害リスクを低減できます 。実際、多くのクラウドプロバイダーはインフラ管理にAI(機械学習)を組み込み、高度なAIOps(AIによる運用最適化)を提供し始めています。

またAIはセキュリティ面でもIaaSを進化させています。大量のログや通信データをリアルタイム分析し、潜在的なサイバー脅威を早期に検知・遮断するAIベースの監視サービスが登場しています 。従来は高度な専門知識が必要だったセキュリティ運用も、AIの助けを借りて自動化・高度化が可能になりつつあります。これらにより、IaaSは単なるインフラ提供から知能化したインフラストラクチャへと進みつつあると言えるでしょう 。

例えばAWSでは機械学習モデルを簡単に構築・実行できるサービス群(Amazon SageMakerなど)をIaaS基盤上に用意し、AI as a Service(AIaaS)として提供しています。これにより中小企業でも大規模なインフラ投資無しに高度なAI技術を利用できるようになっています 。つまり、AIの普及がIaaSの付加価値を高め、利用企業はより賢く効率的なクラウド活用ができるようになってきました。

IoTとエッジコンピューティングの台頭

あらゆるモノがネットに繋がるIoT(Internet of Things)時代に対応し、IaaSはクラウドとエッジの連携へと領域を広げています。従来、IoTデバイスから集まる膨大なデータはクラウド上で一括処理されるのが一般的でしたが、近年はエッジコンピューティングの重要性が高まっています。エッジコンピューティングとはデータの発生源近く(端末側)で処理を行う方式で、ネットワーク遅延を最小化しリアルタイム性を向上させます 。

IaaSプロバイダー各社は、この流れに応じて中央のデータセンターだけでなく地域分散型のインフラ提供にも力を入れ始めました 。具体的には、大手クラウドではユーザー拠点に近いエッジサーバ群やローカルリージョンを設け、クラウド資源をより身近な場所で提供しています。例えばAWSのGreengrassやAzureのIoT Edgeのように、IoT装置と連携したエッジ環境向けサービスも登場しています。

エッジとクラウドを組み合わせたハイブリッドなIaaSにより、ユーザー企業は低遅延が要求される制御系システムやリアルタイム分析をエッジ側で処理しつつ、集約データの蓄積や高度な分析をクラウド側で行う、といった柔軟なシステム構成を実現できます 。総務省の情報によれば、欧州を中心にクラウド・エッジ・IoTをシームレスに連携する取り組みが進められており、急増するデータを効率良く活用しつつ環境負荷を抑える上でもクラウドとエッジの連携は不可欠とされています 。

日本でも主要クラウドベンダーがエッジ対応サービスを活発に展開しており、製造業や小売業、ヘルスケアなどでエッジ側で機械学習推論を行う事例が増えています 。IaaSはこうしたIoT+エッジコンピューティングの潮流と結びつくことで、従来のデータセンターの枠を超えて末端デバイスにまでそのサービス範囲を広げつつあります 。今後、5Gの普及と相まってエッジIaaSはさらに発展し、中小企業でも工場のIoT機器データを即時分析する、といった高度な利活用が身近になるでしょう。

クラウドネイティブ化とコンテナ技術

クラウドネイティブとは、クラウド環境の特性を最大限活かすようにアプリケーションを設計・構築する手法です。具体的にはマイクロサービスアーキテクチャやコンテナ技術、継続的デプロイ(CI/CD)などを駆使し、システムを迅速かつスケーラブルに進化させられるようにします。IaaSの進化においても、このクラウドネイティブ化が重要なキーワードとなっています。

中でもコンテナ技術(Dockerなど)は、アプリケーションとその動作に必要なライブラリ類をパッケージ化してどこでも動かせるようにする仕組みで、クラウド環境で急速に普及しました。IaaSプロバイダー各社はコンテナ管理基盤(例えばKubernetes)をサービスとして提供し始めています。こうしたサービスはしばしばCaaS (Containers as a Service)とも呼ばれ、ユーザーのコンテナ運用をクラウド側が肩代わりしてくれるものです 。代表例として、AWSのEKSやAzureのAKS、Google CloudのGKEなどKubernetesマネージドサービスが挙げられます。これによりユーザー企業は仮想マシンそのものを管理する負担を減らし、コンテナ単位でアプリケーションをデプロイ・スケールできます。

クラウドネイティブ化の利点は、開発スピードの飛躍的向上とマルチクラウド対応にあります。コンテナやマイクロサービスによってアプリケーションを細分化すると、各部品を並行開発・更新できるため新機能投入のサイクルが短縮されます。またコンテナは環境に依存しないため、例えば開発は自社内やあるクラウド上で行い、本番は別のクラウドやオンプレミスで動かす、といった柔軟な移行も可能です 。

このポータビリティ(可搬性)の高さは、特定ベンダーへのロックイン回避にも役立ちます。実際、ハイブリッドクラウド(自社設備+クラウド併用)やマルチクラウド(複数クラウド利用)の戦略を取る企業が増える中で、コンテナ技術は異なる環境間でアプリをシームレスに移行する鍵として注目されています 。IaaSはこれらクラウドネイティブ技術と融合し、単なるVM提供からコンテナプラットフォームの提供へとサービス領域を拡大することで、現代の開発ニーズに応えています。

サーバーレス化の進展

サーバーレス(Serverless)とは、開発者がサーバーを意識せずにコード実行やデータベース利用ができるクラウドサービス形態です。代表例としてFaaS(Function as a Service)に分類されるAWS LambdaやAzure Functions、Google Cloud Functionsなどがあり、開発者は関数(処理ロジック)さえ書けば、後段のサーバー管理やスケーリングはすべてクラウド側に任されます。サーバーレスの出現は「インフラ管理からの解放」をもたらし、クラウド活用の在り方をさらに進化させました。

IaaSもこのサーバーレス化の波と無縁ではありません。元々IaaSはユーザーが仮想サーバーを起動してOSからセットアップするモデルでしたが、サーバーレスではそのOSすら意識せずコード単位でデプロイします。現在、多くのIaaSプロバイダーは自社インフラ上で動くサーバーレスサービスを提供し、IaaSとサーバーレスの境界は曖昧になりつつあります。

例えばAWSではIaaSのEC2に加えLambdaやFargateなどサーバーレス実行環境を用意し、用途に応じて使い分けられるようにしています。ユーザーの責任範囲がアプリケーションロジックまでシフトし、それ以下のランタイムやサーバー管理はクラウド側が全自動で担う──この流れは、開発効率を高めるだけでなくインフラ運用の専門人材が不足しがちな中小企業にも大きなメリットがあります。実際、サーバーレスを活用すれば少人数の開発チームでも大規模なアクセスに耐えるシステムを構築可能で、スタートアップなどでの採用も進んでいます。

総じて、IaaSはより上位レイヤーのサービス(コンテナや関数実行環境など)を包含する方向に進化しています。これはユーザー企業にとって選択肢が増えたことを意味し、自社の技術力やニーズに合わせて「どのレベルまで管理するか」を決められる柔軟性が生まれました。インフラ全般を自分で細かく制御したければ従来型IaaSを、インフラ管理負担を減らしたければコンテナサービスやサーバーレスを、といった具合にです。このように多層的に進化したクラウド基盤を上手に使い分けることが、今後のIT戦略では重要になるでしょう。

世界と日本におけるIaaS市場動向

クラウドへの需要拡大に伴い、IaaS市場も近年急成長を遂げています。ここでは世界市場および日本国内市場の動向について、最新のデータを基に概観します。

世界のIaaS市場規模と動向

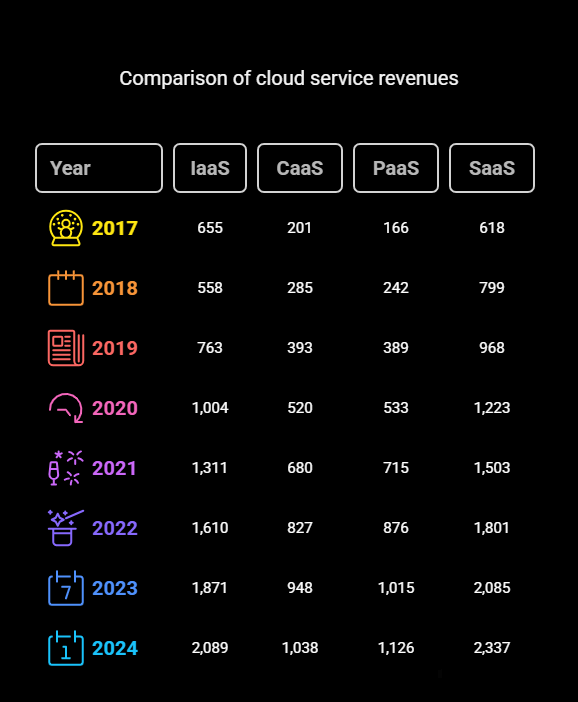

世界のパブリッククラウドサービス市場規模の推移と予測(2017〜2024年)この期間で市場は約4倍に拡大し、IaaSも大きな伸びを示している。

世界全体ではクラウドサービス市場が毎年20〜30%前後の高い成長率で拡大しており、IaaSもその牽引役となっています。ガートナー社の調査によれば、2023年の世界IaaS市場規模は前年比16.2%増の1,400億ドルに達したと報告されています 。これは2022年時点の約1,200億ドルからさらに拡大した値で、ハイペースな成長が続いています。

IaaS市場をリードする企業は米国の大手クラウドプロバイダーで、2023年時点でトップはAmazon(AWS)、次いでMicrosoft(Azure)、Google (GCP)、それに中国勢のAlibabaやHuaweiが続いています 。上位5社で世界シェアの8割以上を占める寡占状態との分析もあり、市場は“ハイパースケーラー”と呼ばれる巨大クラウド事業者によって牽引されています。

成長要因としては、企業のDX(デジタルトランスフォーメーション)推進によるクラウド移行や、新興国でのITインフラ需要増加に加え、昨今では生成AI(Generative AI)ブームがクラウド需要をさらに押し上げていることが指摘されています。ガートナーのアナリストは「生成AIの学習には莫大な計算リソースが必要であり、それがIaaS消費を押し上げている」と述べており、2024年以降もAI関連需要がクラウド市場の成長を促進すると予測しています。実際、ChatGPTのような大規模AIモデルの開発・提供はクラウド抜きには語れず、各クラウド事業者はAI特化型のインスタンス(GPU搭載サーバー等)を競って提供しています。

一方で、クラウド利用コストの最適化やデータ主権・セキュリティへの関心も市場動向に影響を与えています。欧州を中心にデータの所在地やプライバシー規制遵守のため、地域限定のクラウドサービス(ソブリンクラウド)への需要が高まっており、主要IaaSプロバイダーも対応を進めています 。また持続可能性(サステナビリティ)の観点から、よりエネルギー効率の高いクラウドインフラへの投資も今後拡大が見込まれます 。まとめると、世界のIaaS市場は今後も2桁成長を維持しつつ、多様化するニーズ(AI対応、地域要件、環境対応など)に合わせてサービスを進化させていくと考えられます。

日本のクラウド/IaaS市場動向

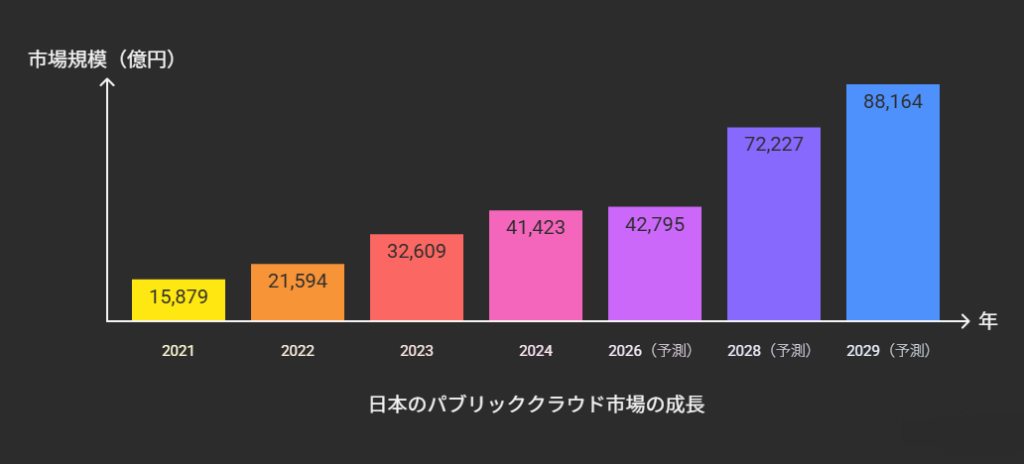

日本国内でもクラウド市場は拡大を続けています。総務省の「情報通信白書」によれば、日本のパブリッククラウド市場規模は2021年に約1兆5,879億円(前年から28.5%増)に達し、今後もDX推進や業務システムのクラウド移行によって拡大が見込まれるとされています 。2020年に新型コロナ対応で企業のテレワーク環境整備が進んだこともクラウド需要を押し上げ、国内市場は近年特に高い成長率を示しました。推計では2023年までに市場規模が2兆円を超え、2024年には約2.6兆円に達するとの予測もあります(包括的なクラウド市場全体) 。

その中でIaaSが占める割合も年々増加しています。国内クラウド市場では従来SaaS(ソフトウェアサービス)の比率が高かったものの、近年はIaaSやPaaSの活用が本格化しつつあります 。実際、企業の基幹系システムをIaaS/PaaSへ移行する動きが徐々に広がっており、クラウドを利用する企業の割合は全体の7割近くに達しています 。

特にスタートアップ企業では新規システムを最初からクラウドで構築する“クラウドファースト”が当たり前になりつつあります。一方で、日本企業特有の慎重さから、既存システムを全面的にクラウド(IaaS/PaaS)へ移行済みのケースは一部に留まるとの調査もあり、オンプレミスとクラウドのハイブリッド運用が当面は主流となりそうです。

日本市場におけるIaaS提供事業者としては、世界同様にAWS、Azure、GCPの“ビッグ3”が高いシェアを持っていますが、国内企業によるクラウドサービスも一定の地位を占めます。例えばNTTコミュニケーションズや富士通、さくらインターネットなどが独自のIaaSサービスを展開し、金融や官公庁向けなど特定分野で採用されています。また政府主導で各省庁システムを統合する政府共通プラットフォーム(ガバメントクラウド)でもIaaS活用が進められており、政府系需要も国内市場の一端を担っています。

総じて、日本でもクラウド=IaaSの活用は避けて通れない潮流となっており、中堅・中小企業でも「まずはクラウド」という意識が広がっています。課題としては、クラウドに詳しい人材の不足や社内体制の問題から移行が進まないケースも見られる点です 。しかし国策としてのDX推進や補助金制度の整備もあり、中小企業のクラウド利用率は今後さらに高まるでしょう。日本市場固有のニーズ(例えばデータが国内に留まることへの要求など)に応えつつ、グローバルの最新サービスを取り入れていくことが、日本のIaaS市場発展の鍵となります。

中小企業・スタートアップにおけるIaaS導入事例

クラウド活用は大企業だけでなく、中小企業やスタートアップにとっても事業推進の強力な武器となっています。ここでは国内外の中小企業・新興企業によるIaaS導入事例を3件紹介し、その成果や直面した課題を客観的に見てみます。

事例1:オンライン教育スタートアップのクラウド刷新(株式会社レアジョブ)

日本発のオンライン英会話サービスで急成長を遂げたスタートアップ「レアジョブ」は、事業拡大に伴うシステム刷新プロジェクトでIaaSを積極的に活用しました。同社は当初ホスティングサービス上でサービスを提供していましたが、ユーザー増加に対応するため2012年末からインフラをさくらインターネットのクラウド(IaaS)と専用サーバーの組み合わせに移行しています 。

この移行にあたり重視したのが拡張性と自由度の確保でした。レアジョブでは予約システム等のWebアプリ部分をスケーラビリティ重視でクラウド上に構築する一方、顧客データベースなど機密性を要する部分は信頼性重視で専用サーバー上に置くというハイブリッド構成を採用しました 。ちょうどそのタイミングでクラウドと専用サーバーを同一データセンター内で接続できるサービスが提供開始されたことも追い風となり、ネットワーク遅延の少ない安全なハイブリッド環境を実現しています 。

移行の効果として、まずシステムの拡張性・柔軟性が飛躍的に向上しました。需要に応じてクラウド側のサーバー台数を増減できるため、ピーク時も安定運用が可能になりました。また運用負荷の軽減も大きな成果です。それまで自社で苦労していたサーバー設定や保守の手間が減り、「サーバ設定の自由度が高いため社内開発のものをそのまま安心して動かせるようになった」と担当者は述べています 。

実際、さくらのクラウドは細かなサーバースペックやネットワークを自由に設定できる点が評価され、既存システムからの移行もスムーズに進みました。さらに同クラウドのデータセンター(石狩)が首都圏から離れ災害リスクが低い立地であることから、BCP面の信頼性向上にも寄与しています 。レアジョブは最終的に全システムをクラウド基盤上に移行完了し、その後のユーザー急増にも柔軟に対応できる体制を整えました。

課題としては、移行当初は社内にクラウド技術の知見が少なく、新環境の構築に試行錯誤が必要だった点が挙げられます。しかしクラウド提供企業のサポートを受けつつノウハウを蓄積した結果、現在では自社エンジニアだけでクラウド上に安定したサービスを運用できるまでに至っています。レアジョブの事例は、スタートアップがIaaSを活用してスピード感あるサービス成長を支えつつ、信頼性も確保した好例と言えるでしょう。

事例2:老舗中小企業の全社インフラAWS移行(髙砂金属工業)

大阪府の中小製造業である髙砂金属工業は、創業60年以上の老舗ながらITインフラのクラウド化に積極的に取り組んだ企業です。同社では2013年から2018年にかけて、社内で稼働していた約10台の物理サーバーを段階的にAWS(Amazon Web Services)上に移行しました 。一人で社内システム管理を担っていた担当課長の楠瀬氏は「5年ごとに必ず必要だったサーバー更新費用(ハード・ソフト保守で5年間に約1,000万円)や、サーバー稼働に常に気を配る精神的負担が大きかった」と振り返っています 。

そこで自社サーバーのリプレースを機にクラウドへの全面移行を決断。AWS上に社内業務システムの環境を再構築し、古い物理サーバーを順次停止していきました。移行の結果、約1,000万円規模の5年毎の更新コストが不要となり、月額利用料モデルへシフトしました。初期投資が平準化されたことでITコストの見える化が進み、経営層にもメリットが説明しやすくなったといいます。また常時稼働を監視する必要が無くなり、担当者一人でも安心してシステム運用が続けられる体制が整いました。実際、物理ハード障害時の復旧作業や深夜対応が劇的に減り、本来業務に集中できる時間が増えたとのことです。

このようにレガシーなオンプレ環境を持つ中小企業でも、IaaSへの移行は費用削減と運用効率化に大きな効果を発揮します。ただ、髙砂金属工業のケースでは段階的に5年近くかけて移行する慎重なプロセスを取りました。これは一度にすべて切り替えると業務への影響が読めないためで、まずテスト用途や一部システムからAWS化し、徐々に主要システムへと範囲を広げています。

結果として大きなトラブルなく移行できましたが、中小企業がクラウド化を進める際は、このように期間をかけて検証しながら段階移行するアプローチが有効と言えるでしょう。髙砂金属工業の事例は、古くからの中小企業でも適切な手順を踏めばIaaS活用による恩恵を十分に享受できることを示しています。

事例3:グローバルスタートアップの急成長を支えたIaaS(Airbnb)

米国発のスタートアップAirbnbは、民泊仲介サービスの急成長をクラウド基盤で支えた代表的な成功例です。同社は創業から間もない2009年に自前のホスティング環境からAWSクラウドへの大規模な移行を決断しました。背景には、急増するユーザーに対して既存インフラではスケーリングや管理が追いつかず、サービス運用上の課題が生じていたことがあります 。

AWS移行の主な理由について、共同創業者でCTOのNathan Blecharczyk氏は「サーバー増強のたびに業者と交渉したり最低利用期間を気にする必要がなく、スタックを自由にカスタマイズできる点に魅力を感じた」と語っています 。AWSなら必要なときに即座にサーバーを追加でき、初期の段階で感じていた運用管理上の制約を解消できると判断したのです。

移行後、AirbnbはAWSが提供する多くのサービスをフル活用するようになりました。例えば200台以上のEC2インスタンスでアプリケーションや検索サーバーを動かし、Elastic Load Balancingでトラフィックを自動分散、Elastic MapReduceで毎日50GBに及ぶデータを分析し、ユーザー画像など10TB超の静的ファイルをS3に保管するといった具合です 。これらを支える監視にはCloudWatchを用い、インフラ全体を統合管理しています 。

AWSへの全面依存とも言える体制ですが、共同創業者は「AWSはスケールアップを望むあらゆるネット企業にとって容易な答えだった」と述べ、クラウドの低コストとサービス多様性が移行の決め手になったとしています 。さらにAirbnbのエンジニアの証言として「AWSは顧客のニーズをよく聞き、新機能がなければ数ヶ月で作ってくれる。低コストとサービスのシンプルさのおかげで切り替えは当然の選択だった」というコメントも残されています 。結果としてAirbnbは自社成長に合わせてインフラをシームレスに拡張し、世界中でサービスを停止させることなく利用者数の爆発的増加に対応できました。

もっとも、Airbnbほどの急成長企業になるとクラウド利用料も巨額となり、後年にはコスト最適化の取り組みも行っています。報道によれば、Airbnbは2020年にエンジニアリング文化の改革やコンテナ技術の導入を通じて、約9ヶ月で6,350万ドル(約70億円)のホスティング費用削減を達成したとされています 。このように、スケールメリットとコスト管理は常に表裏一体であり、成長段階に応じて戦略を調整することが大切です。Airbnbの事例から学べるのは、スタートアップがIaaSによってビジネスチャンスを一気に拡大できる一方、成功後には効率利用の工夫が求められるという点でしょう。とはいえ、もしクラウドがなかったらAirbnbがこれほど迅速に世界展開することは困難だったとも言われており、IaaSはスタートアップのスケールアップに不可欠な基盤となっていることは疑いありません。

IaaS導入における実務的課題:コスト・セキュリティ・ベンダーロックイン

IaaSは多大なメリットをもたらす一方で、導入・運用にあたって押さえておくべき課題も存在します。ここでは特にコスト管理、セキュリティ、ベンダーロックインの3点に焦点を当て、それぞれのリスクと対策を詳しく見てみます。

コスト管理のポイント

「初期費用が安い」といわれるクラウドですが、使い方次第では費用がかさむ恐れもあります。IaaSでは従量課金が基本のため、サーバー台数や利用時間、データ転送量に応じて月々の請求額が変動します。その柔軟性ゆえにコスト予測が難しく、適切な管理を怠ると予想外の出費につながりかねません。

ある調査では、「クラウドのどの部分にいくらコストがかかっているか把握できていない」企業が20%以上に上るとの結果が出ています 。またクラウドの請求明細は非常に詳細かつ大量(場合によっては数百万行の利用履歴)になるため、分析が容易でないことも指摘されています 。中小企業においても、意識せず放置したリソースや適切にサイズ調整していないインスタンスが無駄なコストを生んでいるケースが散見されます。

対策としては、まずクラウド費用の「見える化」が出発点です。主要クラウドには費用ダッシュボードやアラート機能があるため、それらを活用してサービス別・プロジェクト別のコストを可視化しましょう。次にリソースの最適化です。使っていない仮想サーバーは停止・削除し、過大スペックのものはダウンサイジング、逆に一時的な高負荷は自動スケールアウト機能で対応するなど、需要に合ったリソース配分を行います。

クラウドコスト管理の専門用語で「FinOps(ファイナンス+DevOps)」という概念も登場しており、財務と技術チームが協働してクラウド費用対効果を最適化する取り組みが注目されています。適切なFinOpsの実践によって、クラウド移行により最大40%のTCO削減も可能だとする分析もあります 。

中小企業では人的リソースが限られるため、クラウド提供各社の自動最適化サービス(未使用リソースの検出や推奨設定の提示)を積極的に利用するのも有効です。またマルチクラウドを使い分けてコストの安い方にワークロードを移す戦略も考えられます。ただし運用の複雑さとのトレードオフになるため、まずは単一クラウド内での無駄削減を徹底すると良いでしょう。総じて、IaaSのコストは「従量だからこそ最適化余地が大きい」ものです。定期的な見直しとチューニングを行い、クラウドの費用対効果を継続的に高めていく姿勢が重要です。

セキュリティとガバナンスの確保

クラウド環境へのシステム移行に際して多くの企業が不安を抱くのがセキュリティの問題です。自社内にあったサーバーやデータを外部(クラウド事業者)に置くことになるため、情報漏えいや不正アクセスのリスクを懸念する声は根強くあります。しかし実際には、大手クラウド事業者は物理・ネットワーク両面で高度なセキュリティ対策を講じており、個別企業が自前で対策を行うより高い安全性を確保できる場合も少なくありません。重要なのは、クラウド特有のセキュリティモデルを理解し適切に対策を打つことです。

まず押さえておきたい概念が「責任共有モデル」です。例えばAWSでは「セキュリティとコンプライアンスはAWSとお客様の間で共有される責任」であると明示しています 。つまりクラウド事業者(AWS)がハードや仮想化基盤、データセンターの物理的安全を担保する一方、クラウド上に構築したOSやアプリ、データの保護は利用企業側の責任という分担です 。

このモデルは他のクラウドでも共通で、IaaSでは特にOSやミドルウェアの更新・設定、アカウント管理、データ暗号化などは利用者がしっかり管理しなければなりません。裏を返せば、そこさえ適切に行えばクラウド基盤自体は非常に強固なセキュリティが保たれているとも言えます。

具体的な対策としては、オンプレ時代以上にアクセス管理と設定ミス防止が重要です。クラウドでは権限管理サービス(IAM等)を用いてユーザーやシステム毎に細かなアクセス権限を設定できます。最小権限の原則で設定し、不必要な公開設定や鍵の漏洩がないようガバナンスを効かせましょう。また通信経路の暗号化や保存データの暗号化もクラウドの機能で容易に実現できます。暗号鍵の管理についてはクラウド側に任せる(マネージドKMSを使う)か、自社で厳重に保管するか選択可能です。

さらに、ログ監視や脆弱性診断も自動化ツールが提供されています。クラウド上の挙動はすべてAPI経由でログ取得できるため、これを活用して不審なアクセスや設定変更を検知する体制を構築します。例えばAzure Security CenterやAWS Security Hubのような総合監視サービスを用いれば、中小企業でもセキュリティ専門家なしに一定水準の監視体制を持てます。

人的な側面では、クラウド利用に関する社員教育も不可欠です。社内からクラウド上の管理コンソールにアクセスする際の多要素認証(MFA)の徹底、フィッシング対策など基本的なセキュリティリテラシー向上はオンプレ時代以上に重要になります。加えて、シャドーIT(部署ごとの無許可クラウド利用)を放置すると統制が取れずリスクを生むため、社内ポリシーを定め利用を管理することも求められます。

総じて、クラウド/IaaSのセキュリティは「クラウド事業者が下支えする部分」と「利用企業が担う部分」の双方があります。幸い、クラウドには高度なセキュリティ機能が最初から備わっているため、これらを正しく使いこなせばオンプレ以上の安全性も実現可能です。中小企業においては、自前でセキュリティ専門家を抱えずともクラウドの自動診断や管理サービスを活用し、ベストプラクティスに沿った設定を行うことが肝要です。なお万一に備えたログの保全やインシデント対応計画も忘れず策定しておきましょう。

ベンダーロックインのリスクと対策

IaaS導入を検討する際によく言及されるのが「ベンダーロックイン」のリスクです。これは特定クラウド事業者のサービスに依存しすぎるあまり、他社クラウドやオンプレ環境へ移行が難しくなる状況を指します。例えばAWS固有のサービスを組み合わせてシステムを構築すると、将来AzureやGCPへ移りたくても大きな作り直しが必要になる、といったケースです。ロックインされると価格改定などがあっても容易に乗り換えできず、結果として不利な条件を受け入れざるを得なくなる可能性があります。また一社の障害が発生した場合にバックアップが無いというリスクも含みます。

調査によれば、約7割の企業経営層がクラウドのベンダーロックインを業務パフォーマンス改善の障壁と考えているとの報告もあり 、この問題への関心は高まっています。特に基幹系システムをクラウドに載せる場合、将来数十年にわたり使い続けることを想定すると、特定ベンダー依存は避けたいというのが多くのCIOの本音でしょう。そのため、「マルチクラウド戦略」を採用し、複数のクラウドにシステムを分散させたり冗長化したりする企業も増えています。実際、ある調査では全体の80%近い組織が何らかの形で複数クラウドを利用中とされています。

ロックインへの対策としてまず考えられるのが、オープン標準技術の活用です。たとえば仮想マシンのイメージ形式やコンテナ、Kubernetesなど、特定クラウド固有でない技術を基盤に据えることで、他環境へ持ち運びしやすくなります。コンテナ化はその代表例で、一度コンテナにしておけばAWS上のKubernetesでもAzure上のKubernetesでも動作はほぼ共通です。データベースも、クラウド独自の高機能DBよりオープンソースのMySQL/PostgreSQLなどを選べば、将来的にエクスポートして他社DBaaSに移行しやすくなります。

またアーキテクチャ設計段階で可搬性を意識することも重要です。クラウドごとのサービスに安易に飛びつかず、本当に必要な部分だけ使うという節度を持つことで、依存を最小限に抑えます。例えば画像を保存するのにAWS S3を使うのは一般的ですが、そのAPIに直接ベタ書きするのではなく抽象化レイヤーを設けておけば、後からAzure Blob Storageに差し替えることも容易になります。要は「クラウドに移す際、一度出たら戻れない設計にしない」ことが肝心です。

もっとも、ロックインを過度に恐れるあまりクラウドの利便性を活かせないのも本末転倒です。例えば先述のAirbnbのように、あえてAWSの豊富なサービス郡にロックインして得た恩恵もあります。そのため現実的には「重要度の高い基盤部分はマルチクラウド対応を意識し、付加価値の高い部分は割り切って使い倒す」といったバランス感覚が求められます。中小企業ではまず一つのクラウドでスピーディに構築し、市場変化に応じて必要なら別クラウドを併用するといった柔軟性も必要でしょう。

最後に、契約面での注意も触れておきます。クラウド利用契約にはサービスレベル(SLA)やデータの取り扱いに関する条項があります。万一解約する際のデータ引き渡し方法や費用についても確認しておくと安心です(多くの場合データエクスポート手段は提供されています)。ベンダーロックイン=避けられない運命ではなく、適切に備えればリスクを低減しつつクラウドの恩恵を享受できます。ポイントは、将来の選択肢を残しつつ現在の利便性を追求する最適解を自社の状況に合わせて探ることにあります。

IaaSの未来とその進化と中小企業の戦略的アプローチ

IaaSを取り巻く技術と市場は今後数年でさらに大きな変革を迎えると予想されます。ここからは今後5年程度の技術動向と、中小企業が取るべき戦略的アプローチについて展望します。

まず技術動向としては、前述したAI・エッジ・サーバーレスといった潮流が一層加速するでしょう。特に生成AIなど高度なAI活用があらゆる業種で重要になる中、それらを支えるGPUクラスターや高性能コンピューティングをクラウドでオンデマンド利用する需要が高まります。クラウド事業者はAIチップへの投資や大規模言語モデルのAPI提供などを競い、IaaSは「AIのためのインフラ」としての役割を強めていくはずです。また、5G通信の普及とともにエッジコンピューティング基盤の充実が期待されます。都市部から地方、小規模事業所まで、どこでもクラウド資源にアクセスできる環境が整えば、中小企業でもリアルタイム制御や超低遅延サービスを扱えるようになるでしょう。

一方で、マルチクラウド/ハイブリッドクラウド戦略の一般化も進む見込みです。企業のクラウド利用が成熟期に入るにつれ、一社依存から複数活用へのシフトが起きています。IBMの調査では「単一ベンダー主義はもはや死んだ」との宣言もあるほどで 、オンプレ復権ではなく複数クラウドの使い分けによる最適化がキーワードとなります。これを支える技術として、コンテナやサービスメッシュ、クラウド間接続サービスなどが整備されつつあります。中小企業にとっても、将来的には特定業務はA社クラウド、別の業務はB社クラウド、といった形が珍しくなくなるでしょう。重要なのはそれらをシームレスに統合管理できる人材・ツールを備えることです。

セキュリティとガバナンス面では、クラウド利用拡大に伴いゼロトラストセキュリティやクラウドガバナンスの自動化が進むでしょう。VPNに頼らず常に認証・検証を行うゼロトラストはクラウド時代の新しい安全モデルとして注目されており、中小企業向けにもソリューションが登場しています。また人的ミスを減らすInfrastructure as Code(IaC)の普及で、ポリシー逸脱を自動検出・修正するなど運用管理はより高度に自動化されるはずです。

では、こうした中で中小企業・スタートアップはどんな戦略的アプローチを取るべきでしょうか。第一に、自社の成長ステージやリソースに合ったクラウド活用計画を描くことです。創業初期ならスピード重視でクラウドのマネージドサービスを使い倒し、事業拡大期に入ったらコスト最適化やマルチクラウド化を検討するといった段階的戦略が有効です。社内に専門知識がない場合は、クラウドベンダーの支援プログラムやパートナー企業の力を借りるのも一手です。実際、多くのクラウド提供企業は中小向けに無料枠や技術支援を用意しているため、それらを積極的に活用すると良いでしょう。

第二に、「クラウドネイティブ人材」の育成・確保が重要になります。クラウドを使いこなすスキルは今後のIT人材像の中心であり、中小企業でも社員のリスキリング(再教育)や外部エンジニアとの協業を進める必要があります。社内にノウハウが蓄積すれば、新たな技術にも俊敏に対応でき、結果としてIT戦略の自由度が高まります。例えば新サービス開発時にサーバーレスを取り入れてみる、AIツールを試験導入してみるなど、小さくとも先進技術へチャレンジする文化を持つことが競争力につながります。

最後に、経営視点ではクラウド活用を単なるITコストではなく戦略投資と捉えることが重要です。IaaSを始めとするクラウドは、中小企業にスケーラビリティとアジリティ(素早い対応力)という武器を与えてくれます。それを活かしてビジネスモデルを転換したり、新サービスで大企業に伍していくことも可能です。今後5年は経済環境の変化も予想されますが、柔軟なIT基盤を持つ企業ほど環境適応力が高いのは確かでしょう。ぜひ本記事で紹介した知見を踏まえ、自社のクラウド戦略をアップデートしてみてください。IaaSの進化を味方につけることが、中小企業の未来の成長を力強く後押ししてくれるはずです。

参考リンク一覧

-

総務省 「令和5年版 情報通信白書」 – 仮想化技術によるクラウドサービス(IaaS)の定義 (SaaS/PaaS/IaaS|DX用語集 | RESERVA.lg)

-

ガートナー ジャパン (2024) 「2023年 世界IaaS市場は1,400億ドルに成長」 – クラウド市場動向とGenAIの影響 (Gartner: worldwide IaaS public cloud services revenue grew 16.2% in 2023 – FutureCIO)

-

独立行政法人 情報処理推進機構(IPA) 「Cloud-Edge-IoT連携の推進」 – クラウド・エッジ・IoT継ぎ目ない連携の必要性 (Cloud-Edge-IoT連携(Cloud-Edge-IoT continuum)の推進 | 社会・産業のデジタル変革 | IPA 独立行政法人 情報処理推進機構)

-

伊藤忠テクノソリューションズ 「IaaSのメリットとデメリットをわかりやすく解説」(2021) – IaaS導入の主な利点 (IaaSのメリットとデメリットをわかりやすく解説 – ビジネスonIT|企業のためのクラウドとセキュリティの情報サイト)

-

Reinforz Insight 「AIが主導するIaaSの未来:2025年以降のクラウド新潮流」(2024) – AIによるIaaS運用効率化 、エッジコンピューティングとの連携 (AIが主導するIaaSの未来:2025年以降のクラウドコンピューティングの新潮流 | Reinforz Insight)

-

さくらインターネット 導入事例: 株式会社レアジョブ – クラウドと専用サーバー併用によるシステム刷新 (オンライン英会話界の寵児「レアジョブ」のITインフラを支えるサービスとは | さくらインターネット)

-

週刊BCN+ (2021) 「盛り上がる中堅中小企業のクラウド活用」 – 髙砂金属工業のAWS移行事例と効果 (盛り上がる中堅中小企業のクラウド活用 IaaSビジネスの最前線 – 週刊BCN+)

-

AWS公式導入事例: Airbnb (2019) – スタートアップのAWS移行理由とスケーラビリティ向上 ( Airbnb Scales Infrastructure Automatically Using AWS | Airbnb Case Study | AWS)

-

CloudZero 「101 Shocking Cloud Computing Statistics (2024)」 – クラウドコスト管理の現状 (101 Shocking Cloud Computing Statistics (UPDATED 2024))

-

Statista 「Importance of no cloud vendor lock-in (2022)」 – 約半数の企業がロックイン回避を重視

この記事はきりんツールのAIによる自動生成機能で作成されました

【広告】

コメント