クラウドコンピューティング_コンテナ技術 本記事では、クラウドとコンテナがなぜこれほど注目されているのか、その基本から最新動向、具体的な連携メリット、国内外の活用事例、そして未来の展望まで、ビジネスの成長を加速させる2つの技術の全貌をわかりやすく解説します。DX推進のヒントがここにあります。

クラウドコンピューティングとコンテナ技術:次世代ITインフラの革新をリードする2つの力

クラウドコンピューティングとコンテナ技術は、次世代ITインフラの革新をリードする二つの力です。従来型のIT環境を一変させ、企業のサービス提供やシステム構築の在り方を根本から変革しています。本記事では、クラウドとコンテナの基礎から応用事例、関連する法制度、AIとの統合、マルチクラウド戦略、セキュリティ上の課題、そしてサステナビリティへの影響までを包括的に解説します。国内外の最新統計データや研究・政府資料に基づく専門的な情報を引用しつつ、その全貌をわかりやすく整理します。

クラウドコンピューティングの基礎

クラウドコンピューティングとは、インターネット経由で必要なコンピューティング資源(サーバ、ストレージ、データベース、ネットワークなど)をオンデマンドで利用できるサービス形態を指します。ユーザーは自前でハードウェアを所有・管理せず、必要なときに必要なだけリソースを使い、使った分だけ料金を支払います。このモデルは米国標準技術研究所(NIST)の定義によれば、「オンデマンド・セルフサービス」「広帯域ネットワークアクセス」「リソースの共有プール化」「迅速な拡張性(エラスティシティ)」「サービスの計測性」という5つの基本特性を備えています。これらの特性により、クラウドは従来のオンプレミス環境では難しかった柔軟性とスピードを実現します。

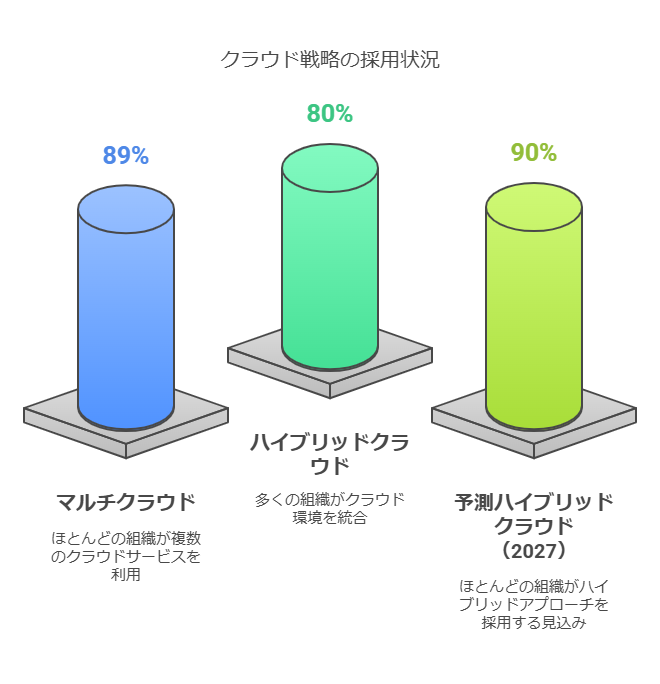

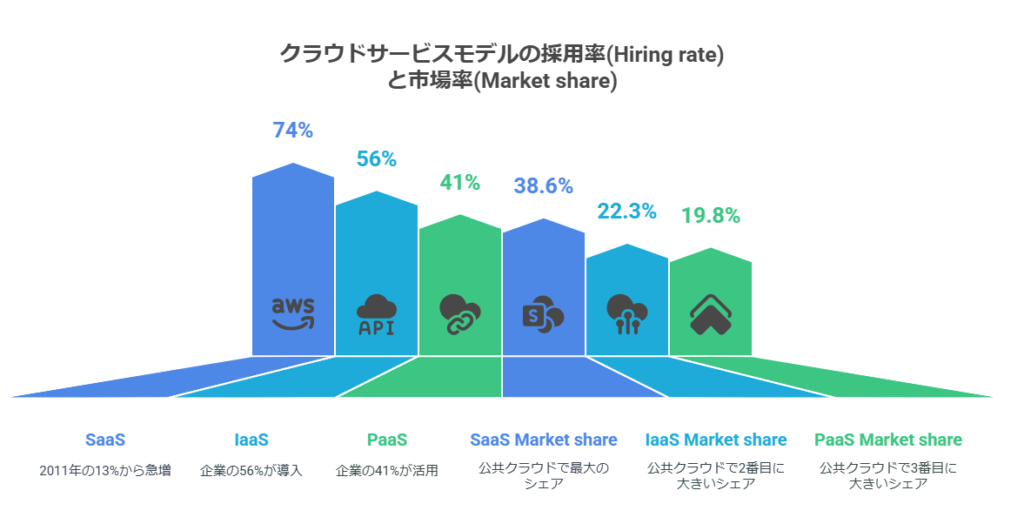

クラウドサービスは提供形態に応じていくつかのモデルに分類されます。主要なサービスモデルとしてIaaS (Infrastructure as a Service)、PaaS (Platform as a Service)、SaaS (Software as a Service)の3種類があり、それぞれインフラ、プラットフォーム、ソフトウェアをサービスとして提供します。また、構築形態の観点ではパブリッククラウド(不特定多数にサービス提供されるクラウド)、プライベートクラウド(特定組織専用のクラウド)、ハイブリッドクラウド(オンプレミスとクラウドを組み合わせた環境)に分類されます。近年は複数のクラウドサービスを使い分けるマルチクラウド戦略も普及しており、後述するように多くの企業が複数クラウドの併用に踏み切っています。

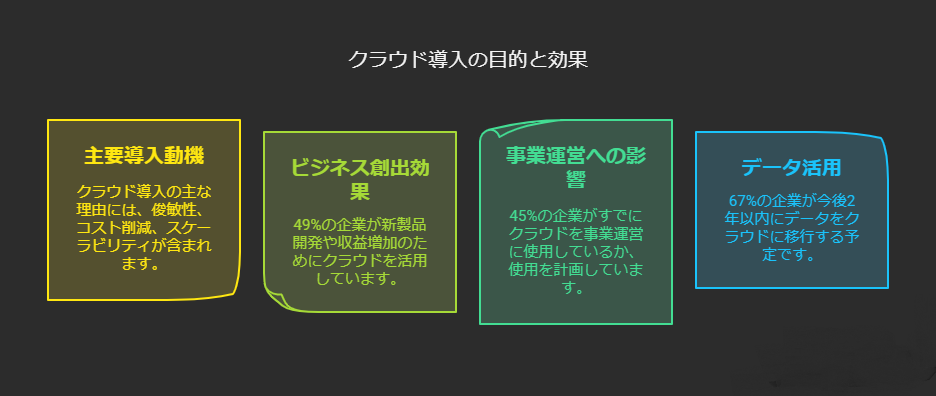

クラウドコンピューティングが支持される最大の理由は、その柔軟性とスケーラビリティです。需要の変化に応じてサーバ台数やリソース容量を動的に増減でき、初期投資を抑えつつピーク時の負荷にも耐えられる設計が可能になります。また地理的に分散したデータセンターを活用して災害対策や遅延低減を図ることも容易です。企業はコア業務に専念し、インフラ管理の負担をクラウド事業者に委ねることでイノベーションに集中できます。その結果、クラウドファーストの戦略が一般化し、「まずクラウドありき」で新規システムを検討する企業が増えました。

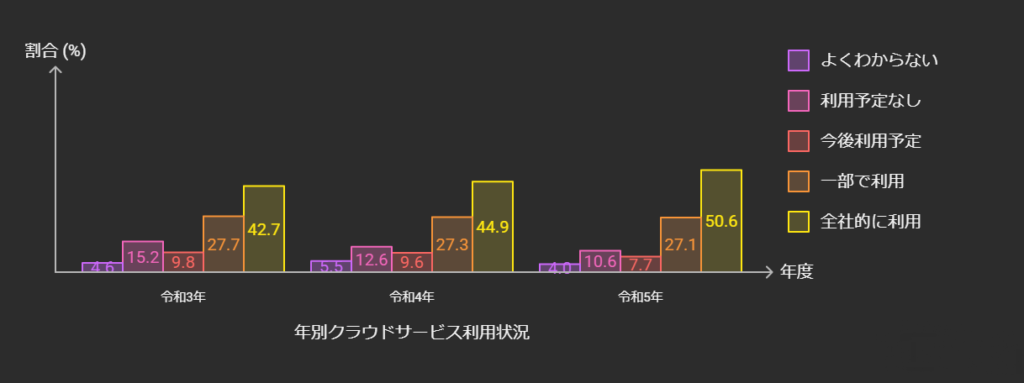

こうした利点から、クラウドの導入率は年々高まっています。例えば日本国内では、総務省の調査によると2023年には約8割の企業が何らかのクラウドサービスを利用しており、その利便性を実感していることが明らかになりました。下図1に示すように、企業全体でクラウドを活用している割合は令和3年(2021年)時点で約70%だったものが、わずか2年で78%近くに達しています。このようにクラウドコンピューティングは現代の企業ITにおいて不可欠な基盤となっているのです。

上図1: 日本企業のクラウドサービス利用状況(令和3〜令和5年) – 国内企業におけるクラウド導入率は年々増加している。令和5年(2023年)時点で全体の77.7%の企業がクラウドを「全社的」または「一部で」利用している (総務省「通信利用動向調査」より)。

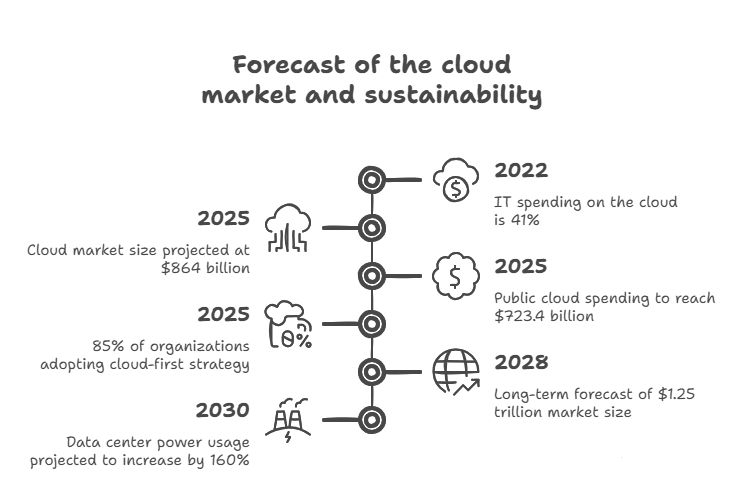

加えて、グローバル規模でもクラウド市場は急成長を遂げています。ある市場予測によれば日本のクラウドコンピューティング市場規模は2023年の245億米ドルから2032年には701億5000万米ドルに拡大し、年平均成長率12.4%で成長する見込みとされています。クラウドサービス大手各社(AWS、Microsoft Azure、Google Cloud Platformなど)は、豊富な計算資源と機械学習基盤やデータ分析基盤といった多彩な付加サービスを提供し、市場を牽引しています。日本のPaaS・IaaS市場でもこの3社の利用率が突出して高く、特にAWSは50%以上のシェアを占めています。これほどまでクラウドが普及した背景には、後述するセキュリティや法制度上の課題への対策が進んだことや、クラウド事業者間の競争によるサービス高度化も挙げられるでしょう。

コンテナ技術の基礎

コンテナ技術とは、アプリケーションの実行に必要な環境一式(プログラム本体、ライブラリ、設定ファイルなど)を一つのパッケージとしてまとめ、他のアプリケーションから隔離して動作させる仮想化技術です 。英語の“Container(コンテナ)”が示す通り、ソフトウェアを持ち運び可能な「箱」に封入するイメージです。コンテナ型の仮想化ではホストOS上に複数の仮想的なユーザー空間(コンテナ)を提供し、それぞれ独立したアプリ実行環境として機能します 。従来の仮想マシン(VM)がハイパーバイザーによってハードウェア上で複数のOSを並立させるのに対し、コンテナは単一のOSカーネル上で分離されたユーザー空間を作るため、より軽量で起動も速いという特長があります。

コンテナ技術の代表的な実装がDocker(ドッカー)です。2013年に公開されたDockerはコンテナの作成・配布・実行を簡便に行えるプラットフォームとして瞬く間に普及し、「Dockerによるコンテナ」という形がデファクトスタンダードとなりました。コンテナはアプリケーションの依存環境ごとパッケージ化しているため、「開発環境では動くのに本番環境で動かない」といった問題を解消し、開発から本番まで一貫した動作環境を保証します。このメリットはDevOpsやマイクロサービスアーキテクチャの潮流とも相まって、ソフトウェア開発プロセスに革命をもたらしました。実際、コンテナ技術の導入によりアプリケーションのデプロイ(配置)とスケーリングが飛躍的に迅速化され、多数のサービスを高頻度で更新することが可能になっています。

しかし大量のコンテナを効率よく運用するにはオーケストレーション(統合管理)が不可欠です。そこで登場したのがKubernetes(クーバネティス)などのコンテナオーケストレーションツールです。KubernetesはGoogle社が2014年にオープンソース公開したコンテナ管理システムで、コンテナ群の配置、自動復旧、スケールアウトなどを自動化します。Kubernetesのような仕組みにより、数百〜数千ものコンテナから成る大規模なクラウドネイティブな分散システムを人手に頼らず安定稼働させることが可能となりました。

今日ではコンテナとKubernetesはセットで語られるほど一般化しており、その普及度合いは調査データにも表れています。クラウドネイティブ財団 (CNCF) の2025年の調査では、回答企業の80%が本番環境でKubernetesを稼働させ、さらに13%が試験的に導入中であると報告されています 。つまり全体の9割以上がKubernetesを何らかの形で活用している計算です。また52%の組織が自社のほとんど全てのアプリケーションをコンテナで実行しているとの結果も出ており、コンテナ技術がソフトウェア実行基盤として主流になりつつあることがわかります。コンテナはもはや一部先進企業のツールではなく、広範なIT業界で受け入れられた標準技術となったのです。

このようにコンテナ技術はクラウドコンピューティングとの親和性が極めて高く、次世代ITインフラの鍵となる要素です。次章以降では、クラウドとコンテナが具体的にどのような応用事例を生み出しているか、そしてそれらを取り巻く制度や課題について詳しく見ていきます。

クラウドとコンテナ技術の活用事例

クラウドとコンテナは、現実のITシステムでどのように活用されているのでしょうか。ここでは、それぞれの代表的な応用事例や業界へのインパクトを紹介します。

クラウド活用の代表的な事例

クラウドコンピューティングの威力を端的に示す例として、Netflixのケースがよく引用されます。動画ストリーミング大手のNetflix社は、自社データセンターからクラウドへの全面移行を7年かけて推進し、2016年に全サービスをAWS上で稼働することに成功しました。この大規模なクラウド移行により、Netflixはインフラ運用を大幅に効率化し、世界130か国・約7500万ユーザーへのサービス提供をクラウドで実現しました 。Netflixのクラウド移行プロジェクトを率いた副社長は「自社データセンターでは急増する需要にサーバ増設が追いつかず、クラウドの弾力性(エラスティシティ)なしではこれほどの成長は不可能だった」と述べています 。実際、AWSのグローバルなデータセンター網とオンデマンドで追加できる仮想サーバによって、Netflixは急速な国際展開と利用者増加に柔軟に対応できたのです。

Netflix以外にも、クラウド活用の恩恵を受けている例は多数あります。たとえば日本の製造業大手であるトヨタ自動車は、コネクテッドカーから得られる膨大なデータの蓄積と分析にクラウドを活用しています。トヨタはトヨタ専用のクラウド基盤を構築し、走行データをリアルタイムで収集してAI解析することで、新たなモビリティサービスの創出や車両の予防保守に役立てています 。また、小売業のセブン&アイ・ホールディングスでは、Google CloudのAIプラットフォーム上に需要予測システムを構築し、店舗ごとの商品の発注最適化を行いました。その結果、食品の廃棄ロスを削減することに成功しています 。このプロジェクトではクラウド上に蓄積されたビッグデータをAIモデルで分析することで、精度の高い需要予測が実現し、サプライチェーンの効率化と環境負荷低減の両立につながりました。

さらに公共分野でもクラウド活用が進んでいます。日本政府は2018年に「クラウド・バイ・デフォルト原則」を掲げ、行政システムを新規開発・更新する際はクラウドサービス利用を第一候補とする方針を打ち出しました 。この方針の下、各府省庁は徐々に庁内システムや自治体サービスを政府認定クラウド(GovCloud)へ移行しつつあります。例えばデジタル庁は政府共通プラットフォームとしてクラウド基盤を整備し、一部の行政手続オンラインシステムがクラウド上で運用されています。政府のバックアップ方針により、クラウドは民間のみならず公共インフラの一部としても重要性を増しています。

コンテナ技術活用の代表的な事例

コンテナ技術の活用例としては、マイクロサービスアーキテクチャへの移行が挙げられます。特にウェブ系サービス企業では、大規模モノリシックなアプリケーションを細かなサービス群(マイクロサービス)に分割し、それぞれをコンテナ化してデプロイする手法が主流です。このアプローチにより、サービスごとに独立してスケールや更新が可能となり、開発スピードと信頼性が飛躍的に向上します。

日本発のフリマアプリ企業であるメルカリは、その好例です。メルカリは急成長する利用者基盤を支えるためにサービスをマイクロサービス化し、コンテナとKubernetesを駆使したグローバル分散アーキテクチャを採用しました 。当初、メルカリは地域ごとにAWSやGCPなど異なるクラウドを使うマルチクラウド戦略を取っていましたが、インフラ管理の効率化とさらなる開発迅速化を求めて、Kubernetesを全面導入できるプラットフォームとしてGCP(Google Kubernetes Engine)を選択しました 。Kubernetes導入後、メルカリの開発チームはインフラを意識せずに新機能開発を開始できるようになり、専任のインフラエンジニアが不在でも数か月でサービスを立ち上げることに成功したといいます。Kubernetesが目指す「宣言型による自律運用」によって、コンテナが常に望ましい数・状態で稼働するよう自動制御されるため、開発者はコードに集中でき、結果としてサービスの開発効率が劇的に向上しました。

また、金融業界でもコンテナ活用が進んでいます。銀行や証券会社といった企業は厳格なセキュリティ要件とレガシーシステムを抱えつつも、デジタルトランスフォーメーション(DX)の波に対応する必要があります。そのため、既存のコアバンキングシステムの一部をコンテナ化してクラウドに移行したり、新規開発部分はクラウドネイティブに構築したりするケースが増えています。コンテナによるサンドボックス環境は本番システムから隔離された安全なテスト空間を提供するため、金融機関が新しいサービスを迅速に検証するための基盤としても有用です。

加えて、エッジコンピューティング領域でもコンテナ技術が活躍しています。例えば産業IoTや5G時代のアプリケーションでは、遅延要求からデータ処理を端末近くのエッジサーバで行うニーズが高まっています。コンテナは軽量で起動が速いため、エッジデバイス上でAI推論コンテナを動かしたり、小規模なKubernetesクラスターを工場や店舗内に置いたりといった構成が現実化しています。クラウドとの親和性も高いため、エッジとクラウドを連携させたハイブリッド環境でリアルタイム処理と集中処理を使い分けるようなシステムにも、コンテナは不可欠な役割を果たしています。

以上のように、クラウドコンピューティングとコンテナ技術の組み合わせは、ウェブサービスから企業システム、公共インフラ、IoT/エッジ領域に至るまで幅広い分野で革新的な活用事例を生み出しています。それゆえ「次世代ITインフラを牽引する2つの力」と表現されるのです。次章では、こうした技術の利活用を進める上で知っておくべき法制度や規制の動向について見ていきます。

クラウドコンピューティングと法制度の動向

クラウドサービスやコンテナ技術の普及に伴い、法律や規制の整備も進みつつあります。データが物理的にどこに存在し、誰の管轄下にあるかが曖昧になりがちなクラウド環境では、データ主権や個人情報保護の観点で各国の法制度を遵守することが重要です。このセクションでは、クラウド利用に関連する主な法制度のトピックを解説します。

データ所在地と国際的な法規制

クラウド利用企業にとってまず注意すべきは、データが保管される国・地域の法規制です。各国は自国民の個人情報保護や安全保障のため、クラウド上のデータにも自国の法律を及ぼそうとします。たとえばEUの一般データ保護規則(GDPR)では、EU域内で収集した個人データを域外国に移転する場合に厳格な条件を課しています。極端な例では、EU内で取得したデータを許可なく日本のサーバに転送して保管しただけで規則違反となるケースも想定されます 。GDPR下ではEUから域外へのデータ移転にはデータ保護水準の十分性認定や標準契約条項の締結などが必要であり、違反すれば巨額の制裁金が科される可能性があります。このように国際間のデータ移転には細心の注意が必要です。

一方、米国では2018年にCLOUD法 (Clarifying Lawful Overseas Use of Data Act)が成立し、米国当局が米国のクラウド事業者に保存された海外データにも合法的にアクセスできる枠組みが整えられました。CLOUD法自体は既存の通信法(Stored Communications Act)の改訂に過ぎず、適用には米国の裁判所令状が必要で「無制限に米政府がデータをのぞき見できる」ものではありません 。しかし米国籍のクラウドプロバイダを利用するとデータが米国当局の管轄に入る可能性があるのは事実であり、日本企業にとっても無視できないポイントです。実際には日本のクラウド事業者であっても米国に拠点や子会社があればCLOUD法の適用対象となり得るため、データの法的管轄については契約段階から十分に確認することが求められます。

日本の個人情報保護法とクラウド利用

日本国内でクラウドサービスを利用する際には、個人情報保護法(APPI)のルールにも注意が必要です。特に個人データを国外のクラウド事業者に預託する場合、法28条に基づき本人同意など一定の条件を満たさなければなりません 。具体的には、EU圏への移転など一部の場合を除き、原則として本人への事前説明と同意取得が必要と定められています 。例えば日本企業が海外のクラウド(サーバ所在地が海外)に個人データを保存する場合、利用者に対してデータが保管される国とその国のデータ保護制度、及びクラウド事業者が講じる保護措置を知らせた上で同意を得る必要があります 。これはクラウド利用時の大きなコンプライアンス上のハードルですが、利用者のプライバシー権を守る観点から極めて重要です。

もっとも、一部には「クラウド例外」として知られる考え方も存在します。つまり、クラウド事業者が保存データを一切閲覧・利用しない純粋な保管提供に徹する場合には、それは法上の第三者提供に当たらないと解釈する余地があるというものです 。実際、クラウド事業者との契約で「当該事業者は預かった個人データを取り扱わない」旨を明示し、適切なアクセス制御が施されていれば、第三者提供とはみなさないとの整理も可能だと指摘されています 。ただしこの場合でもデータの安全管理措置は当然必要であり、契約条項やサービス仕様を十分に確認した上で判断すべきです。いずれにせよ、日本企業にとって海外クラウド利用時の個人情報保護法遵守は避けて通れない課題であり、法制度の最新動向やガイドライン(※個人情報保護委員会やJIPDEC等の公表資料)を常にチェックすることが望まれます。

政府のクラウド政策と認証制度

前述のように、日本政府はクラウド・バイ・デフォルト原則を掲げ行政システムのクラウド利用を推進しています。それに伴い、政府調達向けのクラウドサービス安全評価制度(ISMAP)も整備されました。ISMAPは日本版FedRAMPともいえる制度で、政府が利用するクラウドサービスに対してセキュリティ要件適合性を評価・登録する仕組みです。これにより各省庁は信頼性の確認されたクラウドから選定できるようになり、クラウド利用拡大の下支えとなっています。

また経済安全保障の観点から、政府は国内クラウド産業の育成も図っています 。海外依存度の高いクラウド基盤を国産技術で補完し、機微情報や重要インフラデータを取り扱うシステムでは国内事業者のクラウドを活用する動きもあります 。例えば防衛や行政の一部では、NTTや富士通など国内ベンダーによる「政府系クラウド」の採用が検討されています。今後はこうしたデータ主権確保のためのクラウド利用規制や指針が出てくる可能性もあり、最新情報に注意が必要です。

国際的にもクラウドに関する政策が進んでいます。EUではGAIA-Xプロジェクトとして欧州主導の分散型クラウド基盤構想が進行中であり、各国で「ソブリンクラウド」(自国法のみ適用されるクラウド)の議論も聞かれます。日本企業にとってクラウド利用はグローバルビジネスと切り離せないため、欧米中それぞれのクラウド関連法規(例えば中国のサイバーセキュリティ法など)にもアンテナを張り、契約書の管轄法やデータ所在地条項を慎重に検討することが肝要です。

AIとクラウド・コンテナ技術の統合

クラウドとコンテナの組み合わせは、人工知能(AI)技術とも深く結びついています。AIとクラウドの統合により、企業は大規模な機械学習モデルの訓練や推論処理をスケーラブルに実行できるようになりました。またコンテナ技術は、AI開発環境やモデルをポータブルにし、どのクラウドでも一貫して動作させることを可能にします。この章ではAI分野におけるクラウドおよびコンテナの活用と、その相乗効果について見てみましょう。

クラウドAIの台頭

近年、「クラウドAI」という言葉が示す通り、AIワークロードの多くがクラウド上で処理されています。クラウド事業者各社は機械学習専用のサービス(例えばAWSのSageMaker、Google CloudのAI Platform、Microsoft AzureのMLサービスなど)を提供し、ユーザーは自前で高価なGPUサーバを持たなくても大規模なAIモデルを訓練できます。その結果、画像認識や自然言語処理といった高度なAI機能を、スタートアップから大企業・自治体まで幅広い組織が利用できるようになりました。

例えば先述のセブン&アイ・ホールディングスの事例では、クラウド上のAIが需要予測を担い食品ロス削減に寄与しました。他にもソフトバンクはクラウドAIを活用してコールセンターの自動応答システムを構築し、顧客サービスを高度化しています。このようにクラウドはAIの計算パワーと大量データストレージを支える土台となり、新規AIソリューションの社会実装を加速させています。

一方で、AI導入にはデータの扱いに関する法令遵守も伴います。AIモデルの学習には個人情報を含むビッグデータが使われることも多く、その保管や処理がクラウド上で行われる場合は前章で触れたような個人情報保護法や関連ガイドラインへの配慮が欠かせません。国内企業のAIクラウド活用事例でも、改正個人情報保護法への対応や社内データガバナンス体制の構築が成功の鍵と指摘されています 。セキュリティとプライバシーを確保しつつクラウドAIを活用できれば、競争優位の獲得につながるでしょう 。

コンテナ化されたAIとMLOps

AI開発・運用のプロセス(MLOps: Machine Learning Operations)にもコンテナ技術が浸透しています。機械学習モデルの訓練環境やライブラリは頻繁に更新され、かつ再現性の確保が重要です。コンテナを使えば特定のフレームワーク(TensorFlowやPyTorchなど)と依存関係をまとめた環境を構築し、チーム内や本番環境との間で共有できます。例えばデータサイエンティストがDockerコンテナ上でモデル開発を行い、そのコンテナイメージをそのまま本番サーバにデプロイすれば、環境差異による不具合なくAIモデルをサービス提供できます。

また、Kubernetesは単にWebサービスだけでなくAIワークロードのデプロイにも活用されています。Kubernetes上で機械学習用のワークフロー管理システム(例:Kubeflowなど)を動かし、データ準備・モデル学習・デプロイまでを一括してパイプライン化する企業もあります。CNCFの調査によれば、組織の多くが次世代アプリケーションとしてAIを視野に入れてクラウドネイティブ技術を導入しており、AIワークロードが今後ますますKubernetes環境に載ってくることが示唆されています 。実際2025年の同調査では「AIを組み込んだ次世代アプリ構築のためにクラウドネイティブ化が臨界点に達しつつある」と分析されています 。

コンテナ化されたAI推論サーバを必要な数だけスケールアウトし、需要に応じて自動でコンテナ数を調整するようなアプローチも一般的です。これによって例えばECサイトのレコメンデーションAIや音声アシスタントの推論エンジンが、高負荷時に自動拡張しつつ安定応答することが可能になります。Google Cloudは「AIを支えるクラウドインフラ」の一環として、自社のKubernetesベースの環境で大規模言語モデル(LLM)をホスティングするサービスも提供開始しており、AI×クラウド×コンテナの融合が一層進んでいます。

さらにエッジAIにおいてもコンテナは重要です。自動運転車や産業ロボットのように現場でAIを動かす場合、コンテナでAIモジュールを配布・更新する手法がとられます 。中央のクラウドで学習したモデルをコンテナイメージ化し、エッジデバイスに配信してローカルで推論実行することで、リアルタイム性と精度の両立を図ります。このように、クラウドからエッジまで一貫したコンテナ基盤はAIの社会実装において不可欠な役割を果たしているのです。

マルチクラウド戦略とハイブリッドクラウド

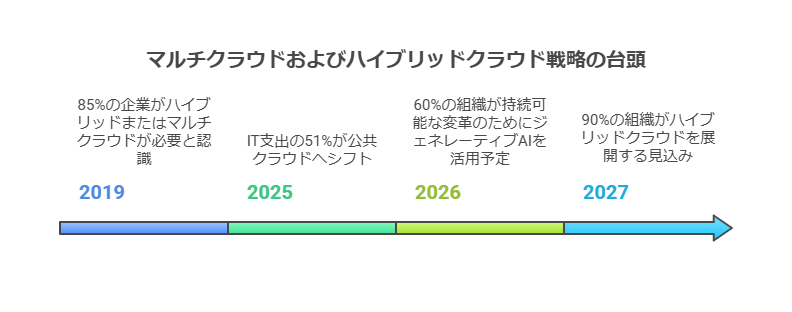

企業のクラウド活用が深化する中で登場したキーワードがマルチクラウドとハイブリッドクラウドです。マルチクラウドは複数の異なるクラウドサービス(例えばAWSとAzure、GCPなど)を組み合わせて利用すること、ハイブリッドクラウドは自社のオンプレミス環境とクラウドを連携させて一体運用することを指します。これらの戦略はそれぞれメリット・デメリットがありますが、近年は大企業を中心に採用例が増えています。

マルチクラウドの普及とメリット

マルチクラウド戦略を取る理由の一つは、ベンダーロックインの回避です。特定のクラウド事業者に依存しすぎると、価格改定やサービス障害の影響をまともに受けてしまいます。複数クラウドを使い分ければ、一方に障害が起きてももう一方でサービス継続が可能になるなど、冗長性とレジリエンスが向上します。また各クラウドの得意分野を活かしいいとこ取りできる利点もあります(例えば、機械学習はGoogle Cloud、社内グループウェアはMicrosoft 365〈Azure〉、基幹系はAWSといった具合に最適サービスを選択)。

実際の調査でもマルチクラウドの広がりが確認されています。HashiCorp社の2022年調査では、従業員5000人超の大企業の90%がマルチクラウドを採用し、中小企業でも60%が複数クラウドを利用中という結果が出ました 。まだ導入していない企業の81%も今後2年以内にマルチクラウドを採用予定と回答しており、「マルチクラウド時代」は既に到来しています 。またCNCFの2023年調査では、全組織の56%がハイブリッドを含む何らかのマルチクラウド構成を利用していることが報告されています 。平均で一社あたり2.3個の異なるクラウドプロバイダを使っているとのデータもあり、複数クラウド併用がもはや一般的になりつつあります。

マルチクラウドのもう一つのメリットは、用途に応じた最適な機能の選択です。例えば、あるクラウドのデータ分析サービスが優れていればそれを使い、別のクラウドのAIサービスが強力であればそちらも使う、といった具合に各社の特長を活かせます 。さらに価格競争力の観点でも、複数社にまたがって利用することで価格交渉力が高まったり、最もコスト効率のよいサービスを選択できたりします。ただし一方で、後述するように運用管理の複雑さというトレードオフが存在します。

ハイブリッドクラウドとレガシー活用

ハイブリッドクラウドは、依然としてオンプレミス(自社運用)のシステム資産が多い企業にとって現実的な選択肢です。特に金融・官公庁・医療など高いセキュリティや特殊なレガシーシステム要件がある分野では、すべてをクラウドへ移行するのは容易でない場合があります。そのため、基幹データベースやレガシーアプリはオンプレミスに残しつつ、Webフロントや分析基盤はクラウドに置くといったハイブリッド構成が取られます。

ハイブリッド戦略では、オンプレとクラウド間のネットワーク接続や認証統合が課題となりますが、これを支援するソリューションも整いつつあります。例えばクラウド各社はオンプレ接続用の専用線サービスや、オンプレ環境にクラウドと同じスタックを提供する仕組み(Azure StackやAWS Outposts、Google Anthosなど)を展開しています。これにより物理的には社内DCとクラウドDCに分かれていても、論理的には一体的にリソース管理ができる環境を構築可能です。

大型組織ではハイブリッドへのニーズが依然高いことを示すデータもあります。CNCFの調査では、従業員規模の大きい組織ほどハイブリッドクラウドを利用する傾向があり、5000人超の企業では56%がハイブリッドを活用しているのに対し、小規模(100人未満)では27%にとどまるとの結果が報告されています 。これは大企業ほど既存資産を完全にクラウドへ移せない事情があることや、逆に小規模企業は新規でいきなりクラウドに全振りできるという背景を表しているでしょう。

マルチクラウド/ハイブリッドの課題

メリットの多いマルチクラウド/ハイブリッドですが、同時に運用管理の複雑化という大きな課題があります。クラウドごとに異なる管理コンソールやAPI、セキュリティモデルを扱う必要があり、全体を統制するのは容易ではありません。ある調査では、クラウド活用時の最大の課題として「包括的なセキュリティの確保」(53%)が挙げられ、次いで「技術的な複雑性」(29%)、「コンプライアンス遵守」(27%)が続いたという結果もあります 。マルチクラウド環境ではこれら課題がさらに顕在化しやすく、例えば全クラウドに跨る統一的なセキュリティポリシーの適用や、コスト・パフォーマンスの一元管理などが難しくなります。

こうした問題に対し、各社からマルチクラウド管理ツール(CMP:Cloud Management Platform)や、IaC(Infrastructure as Code)によるマルチ環境デプロイ、コンテナを活用したポータビリティ確保など様々な解決策が提案されています。特にコンテナとKubernetesは、異なるインフラ間の抽象化レイヤーとして機能するため、マルチクラウド時代の共通プラットフォームとして期待されています 。実際、前述のメルカリのようにKubernetesを用いて複数クラウドにまたがるサービスを比較的シームレスに運用した例もあります。コンテナでアプリケーションをパッケージングすれば、AWS上でもAzure上でも同じコンテナイメージを動かせるため、移植の手間が格段に下がるのです。

総じて、マルチクラウド/ハイブリッド戦略は今後も企業ITにおける現実解として定着していくと考えられます。その際には、運用自動化や統合監視、セキュリティ基盤の強化などを並行して進め、複雑性を制御することが成功のポイントとなるでしょう。

セキュリティ上の課題と対策

クラウドとコンテナ技術の採用にあたって避けて通れないのがセキュリティ上の課題です。環境が便利になる一方で、新たな脅威や対策ポイントも生まれています。この章ではクラウドおよびコンテナに関連する主要なセキュリティ課題と、その対応策について解説します。

クラウドセキュリティの課題

クラウド利用者がまず直面するのは、クラウドの共有責任モデルです。クラウド事業者はインフラ(データセンター設備やハイパーバイザー等)のセキュリティを担保しますが、利用者側の設定ミスやアプリケーションの脆弱性まではカバーしません。例えばクラウド上に構築した仮想サーバのファイアウォール設定ミスや、S3ストレージの公開設定誤りによるデータ漏洩事故が過去に複数報告されています。こうしたヒューマンエラーや設定不備は、クラウド環境特有の大きなリスク要因です。

調査によれば、クラウド環境のセキュリティに不安を感じている組織は全体の76%にも上り、実際に24%の組織が直近1年以内にクラウド関連のセキュリティインシデント(侵害)を経験したとされています 。また日本企業の調査でも、「クラウド利用の懸念事項」として「セキュリティリスク」が最も多く挙げられ(回答の64%)、次に「クラウドに精通した人材不足」(45%)が続いたという結果があります 。このように、多くの企業がクラウドのセキュリティ確保に課題意識を持っているのが現状です。

クラウド環境で特に問題となるのは、可視性の低下と設定項目の多さです。自社サーバであれば物理的・論理的に全容を把握できますが、クラウドでは抽象化されたコンポーネントが数多く存在し、どこに脆弱性が潜んでいるか見えにくくなりがちです。例えば使っていないクラウドリソースが放置されていても気づかず、古いアカウントの認証情報が残っていた、などという事態も起こりえます。またコンプライアンス(例えばPCI-DSSなど業界基準)対応のために各種ログを取得・保存する必要がありますが、クラウドではその設定を漏れなく行う必要があります。

対策としては、クラウド向けセキュリティソリューションの活用が考えられます。CSPM(Cloud Security Posture Management)ツールは設定ミスやベストプラクティス違反を継続的に検出・修正するもので、多数のクラウドリソースをスキャンして異常を通知します。またCWPP(Cloud Workload Protection Platform)はクラウド上のワークロード(仮想マシンやコンテナなど)をリアルタイムで監視し、不審な挙動を検知します。さらに、ゼロトラストアーキテクチャの考え方を取り入れ、クラウドアクセスにも厳格なアイデンティティ管理と多要素認証を適用することが推奨されます。

コンテナとKubernetesのセキュリティ

コンテナ技術にも固有のセキュリティ課題があります。まず、コンテナイメージの脆弱性の問題です。コンテナイメージにはOSライブラリやフレームワークが含まれますが、それらに既知の脆弱性(CVEs)が潜んでいることが少なくありません。ある調査では、公開されているコンテナイメージの87%に重大度「高」以上の脆弱性が含まれていたとの報告があります 。理由として、ベースイメージに不要なソフトウェアが含まれすぎていることや、イメージ更新が滞って古いパッケージが放置されていることなどが挙げられています。このようなサプライチェーンの脆弱性を突かれると、攻撃者はコンテナ経由でシステムに侵入したり、不正プログラムを実行したりする恐れがあります。

対策としては、コンテナイメージのスキャンと最小化が重要です。イメージスキャンツール(TrivyやAnchore、Docker Hubの自動スキャンなど)で脆弱性チェックを行い、問題が見つかったらベースイメージを最新化したり不要なコンポーネントを削除したりします。また信頼できる公式イメージや軽量OS(Alpine Linuxなど)を使用し、イメージ内容を極力シンプルに保つことが推奨されます。加えて、運用段階ではコンテナ実行環境での権限管理を徹底し、コンテナには必要最小限の権限(可能な限りroot権限を避ける)を与える、コンテナ間通信を制限するネットワークポリシーを設定する、といったセキュアなデフォルトを適用します。

Kubernetes環境では、クラスター全体のセキュリティも問題になります。Kubernetes APIサーバへの不正アクセスや、誤ったRBAC設定による機密情報(シークレット)の流出、コンテナ間のブレイクアウト(他のコンテナやホストへの不正侵入)などのリスクがあります。対策としては、Kubernetesベストプラクティスの遵守(ダッシュボードUIの公開禁止、認証・認可の適切な設定、最新バージョンへのアップデート等)や、クラスター設定を監査するツール(kube-benchなど)の活用が有効です。またサービスメッシュ等を導入して通信を暗号化しつつ監視する方法もあります。

幸い、クラウドネイティブ分野でもセキュリティ意識は高まっており、企業のセキュリティ自動化も進んでいます。調査によれば、57%の組織がコンテナやクラウド環境で脆弱性検知の自動化ツールを導入しているとのデータがあります 。これはDevSecOpsの実践とも言え、CI/CDパイプラインにセキュリティチェックを組み込んで問題の早期検出・修正を行っていることを示します。今後もセキュリティはクラウド・コンテナ利用における最大の懸念事項であり続けるでしょうが、同時にツールやフレームワークの進化により対処しやすくなっていくと期待されます。

セキュリティ規格とガイドライン

クラウドやコンテナのセキュリティ対策を講じる際、各種の標準やガイドラインも参考になります。例えばクラウドセキュリティ評価の国際規格ISO/IEC 27017では、クラウドサービスの提供者・利用者向けに具体的な管理策が示されています 。日本では一般財団法人日本情報経済社会推進協会(JIPDEC)から「クラウドサービス利用時に遵守すべき個人情報保護法のルール」の解説レポートが公開されており 、法的留意点を整理するのに役立ちます。またクラウドセキュリティアライアンス(CSA)の提供するクラウド管理策フレームワークや、経産省のクラウドサービスレベルチェックリストなども有用です。

コンテナ/Kubernetesに関しては、NSA(米国家安全保障局)とCISA(サイバーセキュリティ庁)が共同で「Kubernetesハードニングガイド」を発行しており、設定の推奨事項や脅威一覧をまとめています。日本でも情報処理推進機構(IPA)がコンテナセキュリティに関する資料を提供しています。企業はこうしたベストプラクティス集を参考に、自社のクラウド・コンテナ利用ポリシーや標準設定を定めるとよいでしょう。

セキュリティは技術とプロセスと人の問題でもあります。単にツールを導入すれば解決するものではなく、クラウド時代に即した従業員のセキュリティ教育や、インシデント対応訓練、体制整備も求められます。クラウド上のログモニタリングやインシデント検知を専門に担うチームを設置する企業も増えています。総合的なセキュリティ対策によってこそ、クラウドコンピューティングとコンテナ技術の恩恵を安心して享受できるのです。

ITインフラとサステナビリティ

クラウドとコンテナ技術は、サステナビリティ(持続可能性)の観点からも注目されています。大規模データセンターが地球環境に与える影響や、ITインフラの省エネルギー化は現代社会の課題です。本章ではクラウド・コンテナ技術が環境に与える影響と、その改善への取り組みについて考察します。

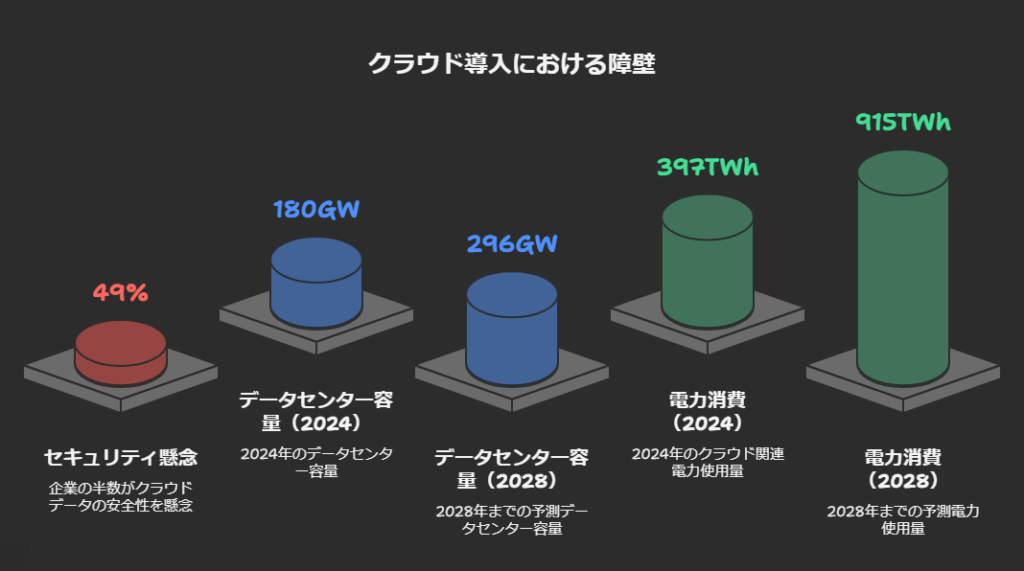

データセンターのエネルギー消費

我々が日々利用するクラウドサービスの裏側では、世界各地の巨大データセンターが24時間稼働しています。これらデータセンターの電力消費量は年々増加傾向にあり、2023年時点で全世界の電力使用量の約1.3%(340TWh程度)を占めるとの推計もあります。特に近年はAI需要の高まりで高性能GPUを多数搭載したハイパースケールデータセンターが増えており、2030年にはデータセンター消費電力が現在の3倍に達するという予測すらあります 。米国に限ると、データセンターが同国電力消費の約4.4%(176TWh)を占めるという報告もあり 、ITインフラのエネルギー効率向上は喫緊の課題です。

しかし一方で、クラウドは物理サーバ資源の集約によって全体最適な省エネを実現できる可能性があります。オンプレミス環境では多くのサーバが過剰なキャパシティを抱え低稼働のまま電力を浪費していました。典型的な企業データセンターのサーバ平均稼働率はわずか5〜15%程度との指摘もあります 。つまり大半の計算能力が遊休しているのに電源は入れっぱなしという非効率が発生していたのです。クラウドではマルチテナントで多数のユーザーワークロードを同じ物理サーバ上に統合し、高いリソース利用率を達成しています。Amazon社の試算によれば、オンプレからAWSクラウドに移行することでサーバ台数を77%削減し、電力消費を84%削減、結果的にカーボンフットプリントを88%削減できたとの報告もあります 。これはクラウドにおけるサーバ統合と最新の電力効率化技術、そして再生可能エネルギーの活用による効果です。

クラウド事業者の環境への取り組み

大手クラウド事業者はサステナビリティの分野で積極的な目標を掲げています。**Amazon (AWS)**は2025年までに全事業運営を100%再生可能エネルギーで賄う計画を公表しており、既に世界で600以上の再エネプロジェクトに投資しています 。Googleは2017年から年間消費電力量に相当する再生可能エネルギーを調達(実質100%再エネ化)しており、2030年までに全データセンターを24時間365日カーボンフリーの電力で稼働させるという「ムーンショット目標」を掲げています 。Microsoftも2025年までに100%再生可能エネルギー化、2030年までにカーボンネガティブ(排出より除去が上回る)を目指すと宣言しています。

技術面でも、データセンター効率の指標であるPUE (Power Usage Effectiveness) 改善に取り組んでいます。Googleのデータセンター平均PUEは1.10と公表されており 、これは電力の約90%がIT機器本体に使われ、冷却や電源損失は1割程度という極めて高い効率です。昔ながらのオンプレデータセンターではPUEが2.0近く、つまり半分しかIT負荷に使われていなかったことを考えると飛躍的な進歩です。クラウド事業者はAIを用いた空調最適化や、高温液体冷却技術、廃熱利用など様々な革新的手法でエネルギー効率を高めています。

コンテナ技術もサステナビリティに貢献します。コンテナはVMに比べて軽量なため、同じハードウェア上で動作させられるサービスインスタンス数が増え、インフラの集約度向上につながります。例えば従来10台のVMで動かしていたサービス群を、適切にコンテナ化・統合すれば半分以下のサーバで賄える可能性があります。またコンテナは需要に応じて起動・停止が素早く行えるため、使っていないリソースをすぐ解放して電力消費を下げることができます。オートスケーリングにより不要時にはコンテナ数ゼロ(実質的に電力ゼロ)にまでスケールインできる設計も可能で、常時アイドリング状態のサーバーを減らすことができます。

一方で、急増するクラウド利用とデジタルサービス需要がトータルのエネルギー消費を増やしているのも現実です。特にブロックチェーン技術や暗号資産マイニング、そして大規模なAIモデルの学習は大量の電力を必要とします。今後はクラウド事業者のみならず、クラウド利用企業もグリーンITへの責任を共有し、自社サービスのカーボンフットプリントを把握・削減する努力が求められるでしょう。幸いクラウド各社は利用者向けに「カーボンダッシュボード」等を提供し、自社が消費した電力量や推定排出量を確認できるようになりつつあります。こうした可視化ツールを活用し、アーキテクチャやコードの省エネ最適化(例:効率的なアルゴリズムの採用、不要なリソースの終了など)を図ることが重要です。

サステナビリティの観点では、クラウドとコンテナは諸刃の剣ですが、適切に管理すれば環境負荷低減の大きな味方となります。物理サーバの無駄を省き、再生可能エネルギーで動かし、必要なときにだけ資源を使う——そんな未来志向のITインフラを実現する上で、クラウドコンピューティングとコンテナ技術は不可欠なピースと言えるでしょう。

日本国内における導入状況と課題

最後に、日本におけるクラウドコンピューティングとコンテナ技術の導入状況と直面する課題について整理します。世界的な潮流を受けつつ、日本固有の事情も影響する国内動向を把握することは重要です。

国内企業の導入率と市場動向

日本企業のクラウド導入率は先進国の中でも着実に伸びてきました。総務省の「通信利用動向調査」によれば、国内企業の77.7%が2023年時点でクラウドサービスを利用しており 、この割合は年々上昇しています(図1参照)。特に大企業では導入済みが9割近くに達し、中小企業にもクラウドの裾野が広がっています。背景には、DX(デジタルトランスフォーメーション)推進の一環としてクラウド活用が重視されていることがあります。経産省や総務省も企業のクラウド利用を支援する施策や、中小企業向けガイドラインを策定しており、クラウドはビジネス変革の鍵として認識されています。

市場規模の面でも、日本のクラウド市場は拡大が続いています。民間調査では、2021年度の国内パブリッククラウド市場は前年度比20%以上成長し2兆円規模に達したとの推計があります 。今後も年率二桁成長が予測されており、特にSaaS領域(クラウドアプリケーションサービス)が企業の業務効率化ニーズに支えられて拡大する見込みです。一方、パブリッククラウドに加えプライベートクラウドやハイブリッド構成も普及しており、クラウド市場の中身は多様化しています。

クラウドサービスの事業者シェアを見ると、日本国内でもAWS、Azure、GCPの海外大手3社が主要ポジションを占めています 。特にIaaS/PaaS分野ではAWSが過半を占め、Azure・GCPが追随する構図です 。SaaSではMicrosoftやSalesforce、国内ベンダーのサイボウズなど各領域ごとにリーダーがいます。国内クラウド事業者もNTTコミュニケーションズや富士通、IIJなどがサービスを提供していますが、その多くは主にプライベートクラウドや特定用途向けに強みを持つ形です 。政府は経済安保の観点から国産クラウド育成を謳っていますが、現状では技術力・コスト競争力の面で海外勢が優位な領域が多いと言えます。

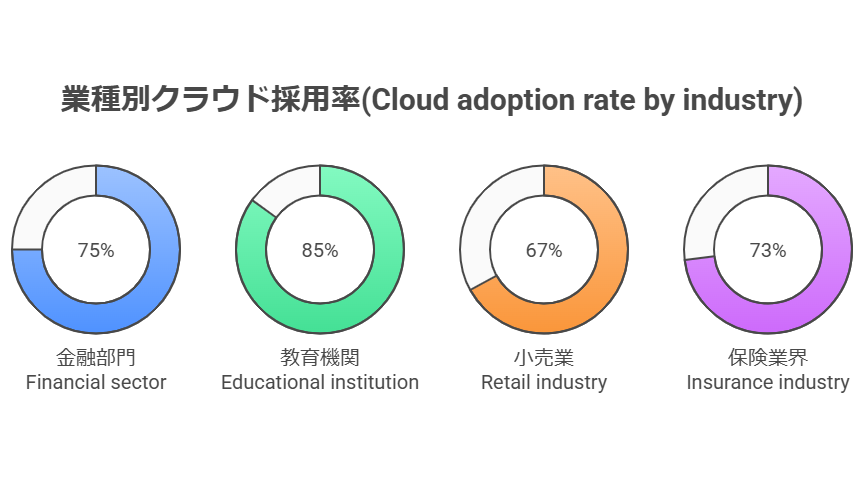

コンテナ技術に関しては、国内でも大企業を中心に導入が進んでいます。ただし利用範囲は慎重に見極められているケースもあります。パロアルトネットワークスの調査では、日本企業は平均2つのクラウド事業者を利用するマルチクラウド化が進んでいる一方、クラウド上のコンピューティング手段としては仮想マシンが47%と主流で、コンテナやサーバレスは海外企業に比べ採用率が低い傾向が示されています。このデータからは、日本企業はまずクラウド上での仮想マシン運用に慣れ、その後徐々にコンテナなど新技術へ移行している段階と推察されます。完全なクラウドネイティブ化(全システムをコンテナ・サーバレスで構築)には至っていない企業が多いものの、部分的にはKubernetesを導入して開発効率化に成功している例もあります。金融系ではメガバンクが勘定系システムの周辺部分にOpenShift(Kubernetes系プラットフォーム)を採用するなどの動きも報じられています。

日本企業が直面する課題

国内企業がクラウド・コンテナ導入を進める中で共通して挙がる課題の一つは、人材不足です。クラウドやコンテナに精通したエンジニアが社内に不足していることが、多くの企業で障壁となっています 。新しい技術領域であるがゆえに経験者が少なく、既存IT部門の再教育もうまく進まないという声も聞かれます。ある調査では、クラウド導入に当たり「クラウドに詳しい人材の不足」が懸念材料として45%の企業に挙げられました 。この問題に対し、企業は外部パートナーの力を借りたり、人材育成プログラムを実施したりして対応を模索しています。国もIT人材育成政策の中でクラウドスキル習得を支援しており、民間資格ではAWS認定やAzure認定エンジニアのニーズが高まっています。

もう一つ大きな課題は、既存システムとの両立です。日本企業はレガシーシステム資産が厚く残っているケースが多く、それらを一気に捨ててクラウドに行くのは難しい事情があります。結果としてハイブリッドクラウドの複雑な運用となり、人員やコスト負担が増える懸念があります。「2025年の崖」と呼ばれるように、老朽化した基幹システムを刷新できないまま維持するリスクが指摘されていますが、クラウド移行はその突破口になる一方で、短期的には両環境を支える負荷がかかります。経営層の理解と十分な投資がなければ、中途半端に終わってしまう可能性もあります。

セキュリティと法令遵守も国内企業が敏感なポイントです。クラウド上のデータ漏洩リスクや、国外データセンター利用に対する社内コンプライアンス部門の慎重姿勢などから、利用範囲を限定する企業もあります。例えば個人情報データは社内サーバに留め、非個人情報のみクラウド処理するといった具合です。また、金融業や医療業では業界ガイドライン上クラウド利用に細かな要件が課される場合もあり、そうした調整に時間を要する場合があります。ただ近年は、日本ネットワークセキュリティ協会(JNSA)や各省庁からクラウドセキュリティに関する指針が示され、以前より安心してクラウドを使える環境が整いつつあります。実際、多くの企業が「オンプレよりクラウドの方がセキュリティ水準を高められる」と捉えてきており、ゼロトラストネットワークの導入なども踏まえて移行が進んでいます。

コスト面についても課題認識があります。クラウドは初期投資が低く抑えられる反面、長期的な運用コストが割高になるケースもあります。特にオンプレで大量処理していたものをそのままクラウドに持っていくと、予想以上の従量課金に悩まされることがあります。このため、一部では「特定のシステムはクラウドからオンプレに戻す」動きも報告されています 。2024年の国内調査では、52.7%の企業が今後3年以内に一部ITをクラウドからオンプレに回帰する計画または検討中と回答しており 、必ずしも「全てクラウド化」が最適とは限らないという現実も見えてきています。クラウドとオンプレのどちらが経済的かはケースバイケースであり、企業は自社システムの性質や利用率を見極めながら最適な配分を模索しています。

国内外における今後の展望

総じて、日本企業はクラウドコンピューティングとコンテナ技術の有用性を認識しつつも、自社の文脈に合わせた慎重な導入を進めている段階と言えます。今後は、より多くの企業が基幹系も含めたクラウドシフトに踏み切り、コンテナやサーバレスといったクラウドネイティブ技術を駆使してDXを加速させることが期待されます。その際のカギとなるのは人材とガバナンスです。社内にクラウド・コンテナのノウハウを蓄積し、経営層から現場までが一体となって活用戦略を描けるかが競争力の分かれ目になるでしょう。政府のデジタル庁発足やSociety5.0の推進など追い風も吹いています。日本が持つ高品質なITサービス運用の知見と、新時代の技術を掛け合わせることで、次世代ITインフラの構築において国際的な競争力を発揮できる可能性も十分にあります。

おわりに:次世代ITインフラの展望

クラウドコンピューティングとコンテナ技術という二つの革新的テクノロジーは、互いに補完し合いながら現代のITインフラストラクチャを形作っています。クラウドはスケーラブルで柔軟な計算資源を提供し、コンテナはその上で動くソフトウェアの単位を効率良くポータブルにしました。この強力な組み合わせにより、企業はこれまでになく迅速にサービスを展開し、グローバルにスケールし、変化に適応できるようになりました。

もちろん、クラウドやコンテナの活用にはセキュリティや法規制、人材など多くの課題も伴います。しかしそれらの課題に対しても、技術コミュニティや産業界は解決策を生み出し続けています。ゼロトラストセキュリティの実装、ポリシー適用の自動化、標準APIやオープンプラットフォームによるロックイン回避策など、次々と新たなベストプラクティスが確立されつつあります。

将来を展望すると、クラウドとコンテナの役割はさらに広がっていくでしょう。サーバレスコンピューティングのように開発者がインフラを意識せずコードを書く世界も、裏ではコンテナ技術が支えています。エッジクラウドやフォグコンピューティングが発展すれば、中央クラウドと分散エッジをシームレスにつなぐインフラが求められますが、そこでもコンテナが共通のデプロイメント単位となるはずです。ネットワークの高速化(5G/6G)や衛星インターネット網の拡充により、クラウドは地理的制約を超えてあらゆる場所に計算リソースを届ける基盤となっていくでしょう。

また、生成AIやメタバースなど新しいトレンドも、クラウドとコンテナなしには成立しません。巨大なAIモデルを扱うにも、それをリアルタイムで提供するにも、弾力的なクラウド基盤と効率的なソフトウェアパッケージングが不可欠です。こうした次世代サービスが社会に浸透するほどに、裏でクラウドとコンテナが果たす役割は増大し、さらに進化していくことが予想されます。

環境との両立という観点でも、グリーンクラウドやカーボン効率の高いコンテナ運用は持続可能なITの鍵となります。エネルギー問題に直面する今、IT業界が解決策の一端を担うべく、省電力なソフトウェアやインフラ設計に注力する流れはますます強まるでしょう。クラウド大手の再生エネ取り組みに加え、利用者側も含めたエコなIT利用の文化が醸成されれば、デジタル社会の発展と環境保護を両立できるはずです。

次世代ITインフラは、クラウドコンピューティングとコンテナ技術という二つの柱なくして語れません。それぞれが10年余りの間に劇的な進歩を遂げ、我々のIT活用スタイルを変えてきました。これから先も両技術は互いに発展を促し合い、新たな地平を切り拓いていくでしょう。エンジニアやITに関わる人々にとって、クラウドとコンテナを理解・活用することは必須の素養となっています。ぜひ本記事の解説を踏まえて、皆様のプロジェクトや学習にクラウドネイティブ技術を取り入れ、未来のITインフラを共に創造していってください。

参考リンク一覧:

-

NIST「クラウドコンピューティングの定義」に見る5つの基本特性 (クラウドとは?基礎知識や導入メリット・デメリットを徹底解説! | NECフィールディング)

-

Report Ocean株式会社「日本のクラウドコンピューティング市場予測(2023-2032)」 (日本のクラウドコンピューティング市場:2023年から2032年にかけて年平均成長率12.4%で701億5000万米ドルに達する見込み)

-

CNCF「2025年クラウドネイティブ動向調査」 Kubernetes利用率等 (CNCF Survey Surfaces Steady Pace of Increased Cloud-Native Technology Adoption – Cloud Native Now)

-

Mike Vizard, Cloud Native Now 「CNCF Survey 2025」 コンテナ利用状況 (CNCF Survey Surfaces Steady Pace of Increased Cloud-Native Technology Adoption – Cloud Native Now)

-

Caroline Donnelly, Computer Weekly 「Netflix is now 100% all-in on AWS cloud」 (Netflix is now 100% all-in on the AWS cloud | Computer Weekly)

-

Mercari導入事例(Google Cloud公式ブログ, 2018)Kubernetes活用による開発効率向上 (株式会社メルカリの導入事例:Kubernetes を駆使したマイクロサービス化でグローバルサービスの開発効率を劇的に向上 | Google Cloud 公式ブログ)

-

クラウドサイン メディア「米国CLOUD法とNISCガイダンス解説」(弁護士 松本直子氏, 2023) (BtoBクラウドの責任分界点—第6回:クラウドをめぐる最近の話題(米国クラウド法・NISCガイダンス) | クラウドサイン)

-

JIPDEC「クラウド利用時に遵守すべき個人情報保護法のルール」(講演レポート, 2023) (講演レポート「クラウドを利用する際に遵守すべき個人情報保護法のルール」(木村 一輝氏)|一般財団法人 日本情報経済社会推進協会)

-

Check Point Softwareブログ「2023年のクラウドセキュリティの課題」 (2023年のクラウドセキュリティの課題 – チェック・ポイント Software)

-

Palo Alto Networks ニュースリリース「国内企業のクラウド活用実態調査 2021」 (国内企業のクラウド活用の現状と課題に関する実態調査: 最大の課題は包括的なセキュリティの確保 – Palo Alto Networks)

-

PR TIMES プレスリリース「クラウド活用に関する実態調査(HCLジャパン, 2024)」 (エイチシーエル・ジャパン、クラウド活用に関する実態調査、日本企業のマネジメント層150人を対象に実施 | 株式会社エイチシーエル・ジャパンのプレスリリース)

-

Sysdig社 プレスリリース「2023 Cloud-Native Security and Usage Report」 (Sysdig Report Finds that 87% of Container Images Have High Risk Vulnerabilities | Sysdig)

-

Illumio「クラウドセキュリティインデックス 2023」ゼロトラストに関する調査 (2023年のクラウドセキュリティの課題 – チェック・ポイント Software)

-

Deloitte Insights「2025年 データセンターの電力消費予測」 (As generative AI asks for more power, data centers seek … – Deloitte)

-

Power Magazine「Globally, data center demand ~340 TWh in 2023 (~1.3%)」 (THE BIG PICTURE: How Much Power Will Data Centers Consume …)

-

Forbes「2023年 データセンター電力消費 524TWh」 (Unveiling The Hidden Environmental Costs Of Data Centers By 2030)

-

AWS Blog「Cloud Computing & Environmental Impact – AWS利用による削減効果」 (Cloud Computing, Server Utilization, & the Environment – AWS)

-

Amazon Sustainability (公式)「AWS、2025年までに100%再生可能エネルギーへ」 (Energy Transition | Amazon Web Services)

-

Google Sustainability (公式)「2030年までに事業をカーボンフリーに」 (Our third decade of climate action: Realizing a carbon-free future)

-

The Sustainable Innovationブログ「AWS 2025年100%再エネ、Google 24/7 Carbon-Free 2030目標」

この記事はきりんツールのAIによる自動生成機能で作成されました

【広告】

コメント