アラビアンナイト_千夜一夜物語 本記事では、アラビアンナイトの成立史から西洋・日本での受容、ディズニー映画をはじめとする現代での翻案、さらに学術的視点での評価までを包括的に解説します。

アラビアンナイトの歴史と現代における変遷

アラビアンナイト(『千夜一夜物語』)は、中東発祥の物語集であり、その起源は古代のペルシャやインドにまでさかのぼります。異国情緒あふれる物語群は長い年月を経て編纂・改変され、18世紀に欧米に紹介されて以降は世界的な文学遺産として定着しました。

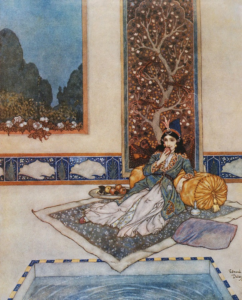

エドマンド・デュラックによるシェヘラザード(Shahrazad)のイラスト(1911年)

物語の語り手シェヘラザードは王に千一夜にわたり物語を聞かせ、その命を救った。彼女を中心とした枠物語はインドやペルシャに起源を持つとされる 。

アラビアンナイトの起源と形成

多文化に根ざす物語群の誕生

『千夜一夜物語』の物語は統一的な創作ではなく、古代インド・ペルシャからアラブ世界に伝わった説話が核になっていると考えられています。ササン朝ペルシャで編まれたとされる『ハザール・アフサーナー(千の物語)』という散逸した説話集が原型となり、それがイスラム圏でアラビア語に翻訳されました。

9世紀頃のバグダード(アッバース朝)で既に「アルフ・ライラ・ワ・ライラ(千夜と一夜)」と題した断片が言及されており 、この頃までにインド・ペルシャ由来の物語群がアラビア語へ翻訳・集成されて最初の核が形作られました 。物語集のタイトル「千夜一夜」は単に「非常に多い数」を意味する表現であり、当初は実際に千一夜分の物語があったわけではありません。

イスラム世界での発展と増補

物語集『千夜一夜』は口承で語られる民話を集大成したもので、中世イスラム世界で長期間にわたり内容が書き足されていきました。10世紀頃までにバグダードでアラブ風の逸話(例えばアッバース朝のハールーン・アッ=ラシード王が登場する物語群など)が追加され、13~14世紀以降はマムルーク朝時代のカイロやシリアで新たな物語が編入されました。それら後期に加えられた話には、魔法や冒険、性愛描写、庶民生活を題材にしたものも多く含まれています 。

最終的には16世紀頃まで物語の追加が続き、十字軍やモンゴルの侵攻を背景にした説話が加わるなど、全部で200以上の物語から成る大規模な物語集へと発展しました。こうした長期的な生成過程から、『千夜一夜物語』は単一の作者による作品ではなく、数世紀にわたる多人種・多文化起源の民話が層状に積み重なったコンポジット(複合)な文学だと理解されています。

欧州への伝播

長らく写本と口承で受け継がれてきたアラビアンナイトが大きく運命を変えるのが、18世紀初頭のヨーロッパ紹介です。フランス人東洋学者アントワーヌ・ガランによってアラビア語写本から仏訳『千一夜物語』(Les Mille et Une Nuits)第1巻が1704年に出版され、これが欧州における初紹介となりました 。

ガラン版は続く1706年に英訳版も刊行されて各国で大ベストセラーとなり、欧米に「アラビアンナイト」ブームを巻き起こしました。後述するように、ガランは原典になかった物語も取り入れて欧州読者の期待に応え、その結果、本来アラブ世界には存在しなかった「アラジンと魔法のランプ」などの話まで物語集に加えられていくことになります。

西洋における受容と影響

ガラン翻訳とヨーロッパでの熱狂

ガランによる仏語訳(1704–1717年、全12巻)は欧州で爆発的な人気を博し、続いて英語・ドイツ語など各言語へも次々に重訳・出版されました 。特にイギリスではエドワード・レインによる英訳版(1838–1841年)やリチャード・バートン卿による完訳版(16巻本、1885–88年)が有名であり、19世紀を通じて幾多の翻訳版がヨーロッパ読者に親しまれました。

ガラン版および後続の欧州版では、物語集に含まれる話を増補する試みがなされ、結果的に「アラジン」「アリババと40人の盗賊」「船乗りシンドバッド」など西洋で特に有名な話の多くは18世紀以降に加えられたものとなっています 。これらの物語は今日では原典から独立して絵本や映画の題材として繰り返し扱われ、西洋圏の民間伝承の一部になっているとも言われます。

オリエンタリズムと文学への影響

アラビアンナイトは、18~19世紀ヨーロッパにおける「オリエント(東洋)」への憧れと想像を大いにかき立てました。その異国趣味的な内容は、西洋人にとって中東・南アジア世界を「驚異と富、神秘とロマンス、そして危険に満ちた幻想的な異郷」として思い描くうえで鍵となるテクストだったと指摘されています。実際19世紀の欧米では、アラビアンナイトに触発された絵画やオペラ、演劇が次々と生み出され、文学の分野でもバイロン卿の詩集やディケンズの小説に物語の情景が引用されるなど、大衆から高踏まで幅広い文化領域に影響が及びました。

一方で、このような西洋人による東洋イメージの消費は、エドワード・サイードが提起した「オリエンタリズム」(東洋趣味・東洋研究)批判の観点から再評価されています。すなわち、欧米の訳者・挿絵画家たちがアラビアンナイトを通じて描いた中東像には、西洋の偏見や空想が混入しており、必ずしも中東の現実を反映したものではないという指摘です。例えば、バートン卿の英訳版(1880年代)は詳細な注釈付きで学術的価値が高い反面、ヴィクトリア朝時代の人種観や性的逸話への過度な関心が反映された翻訳でもありました。

現代ではこのような偏向を是正するため、初の女性翻訳者による新版(ヤスミン・シール訳、2021年)が刊行され、バートン版が加えた誇張表現や差別的描写を排除した校訂が試みられています。総じてアラビアンナイトは、西洋において異国趣味と創作意欲を刺激する源泉となる一方、その受容の仕方自体が学術的吟味の対象ともなっているのです。

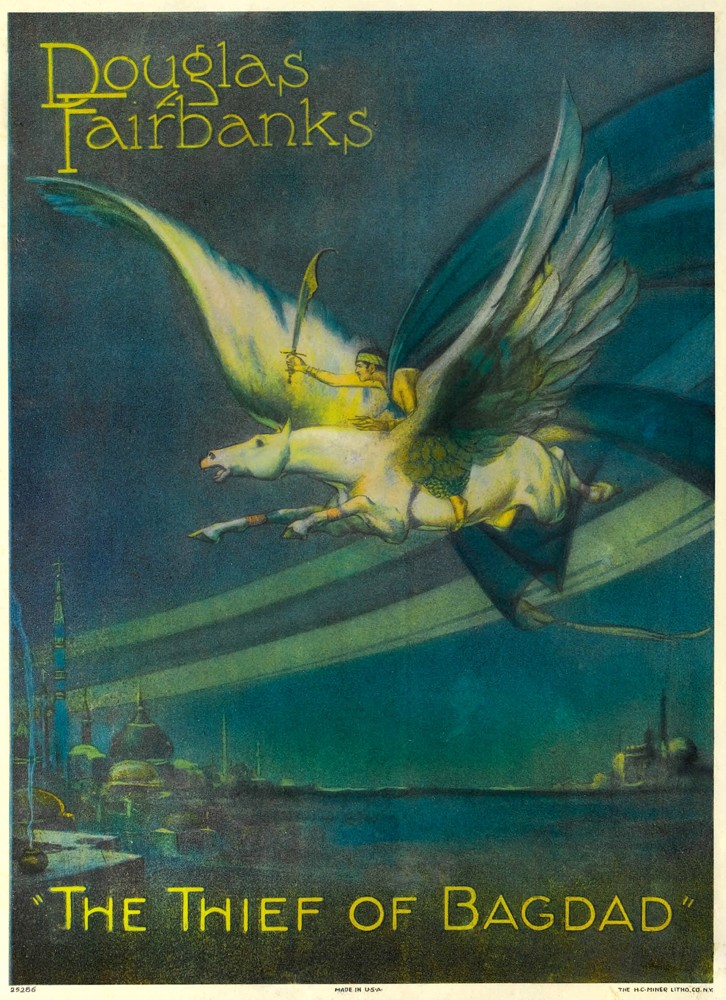

1924年公開のサイレント映画『バグダッドの盗賊』ポスター

ダグラス・フェアバンクス主演の本作はアラビアンナイトの世界観に着想を得た冒険活劇で、豪華な美術と特撮で当時の観客を魅了した。アラビアンナイトの物語は初期のハリウッド映画にも格好の題材を提供した 。

現代への変遷とディズニー映画などへの影響

映画・アニメへの翻案

20世紀以降、アラビアンナイトの物語は世界中で映画やアニメーション作品の題材として何度も再解釈されてきました。特にディズニー制作の長編アニメ映画『アラジン』(1992年)は、原典の「アラジンと魔法のランプ」を大胆に脚色した作品であり、魔神ジーニーや空飛ぶ絨毯といったキャラクターは世界的に知られる存在となりました。ディズニー版『アラジン』は大ヒットして舞台ミュージカル化もされており、アラビアンナイト由来のキャラクターやモチーフが現代ポップカルチャーに浸透する一因となっています。

また、米国ハリウッドにおける実写映画の分野でも、中東を舞台にしたファンタジー超大作が繰り返し製作されています。上述の『バグダッドの盗賊』(1924年)や、そのリメイクであるイギリス映画『バグダッドの盗賊』(1940年)は、魔法の絨毯や怪物などアラビアンナイト的な要素を盛り込み、大衆に東洋幻想の世界を提供しました 。一方、イタリアの名匠ピエル・パオロ・パゾリーニは映画『千夜一夜物語』(1974年)で官能的かつ素朴な映像美による独自の解釈を示すなど、作品ごとに多彩なアプローチが見られます。

日本においても手塚治虫が構想したアニメ映画『千夜一夜物語』(1969年、虫プロダクション)は、アラビアンナイトを下敷きに大人向けのファンタジー作品に仕立てた意欲作でした。このように映画・アニメーションの世界でアラビアンナイトは繰り返しリメイクされ、「昔話」から「現代の物語」へと姿を変えながら生き続けていると言えます 。

その他メディアでの再解釈

アラビアンナイトの影響は映像作品に留まらず、舞台や文学、ゲームなど様々なメディアに広がっています。欧米では19世紀からすでに演劇の題材として人気で、イギリスのパンantomime(パントマイム)やフランスのオペレッタで『アラジン』や『アリババ』が上演されてきました。現代でもブロードウェイのミュージカル版『アラジン』が好評を博し、日本でも劇団四季による上演(2015年初演)が行われています。

文学の分野では、アラビアンナイトに着想を得た小説やライトノベルが書かれ、中東風ファンタジーというジャンルを確立しました。近年の例としては、大高忍による日本の少年漫画『マギ』(2009–2017年連載)が挙げられます。この作品はアラジンやアリババ、シンドバッドなど『千夜一夜物語』の登場人物名を冠したキャラクターが活躍する冒険ファンタジーで、漫画・テレビアニメともに人気を博しました。「魔法のランプ」「開けゴマ」といったモチーフから、ジーニーのような魔神キャラクター、さらには「シェヘラザード」の名を持つ賢者まで、アラビアンナイト由来の要素は現代の物語世界にしばしば引用されています。

さらに商業面でも、エキゾチックな「アラビアンナイト」のイメージはテーマパークのアトラクションや商品デザインに利用されており、現代ポップカルチャーにおける中東像の一部を形成しています。こうした再解釈の積み重ねにより、『千夜一夜物語』は古典であると同時に常に新しい作品の源泉であり続けているのです。

日本における受容と影響

明治期の紹介と翻訳事情

日本にアラビアンナイトがもたらされたのは明治時代のことです。西欧での流行からやや遅れて、1875年(明治8年)に英語版からの重訳『あらびあ物語』が新聞に連載され、これが日本初の翻訳紹介となりました。その後、1883年には『全世界一大奇書(アラビアンナイト)』といったタイトルでも出版され、明治後期までにいくつかの抄訳・翻案が世に出ています 。

しかし当時の翻訳は主にガラン版フランス語訳や英訳・独訳などを底本とした重訳であり、原典アラビア語から直接訳されたものではありませんでした 。有名な物語は子供向けの読み物にも翻案され、「アラジンと不思議なランプ」「シンドバッドの航海」といったお伽噺として広く親しまれるようになりました。このように欧米経由の受容が中心だった日本ですが、1960年代になるとアラビア語原典からの本格的な翻訳も実現します。豊島与志雄らによる『千一夜物語』(東洋文庫版、1966年)は、日本初のアラビア語からの直訳として刊行されました。さらに前嶋信次・池田修による翻訳版『アラビアン・ナイト』(「カルカッタ第二版」に基づく訳)など、学術的水準の日本語訳も登場し、従来の重訳では省かれていた性描写や風俗の細部まで含めた完訳が読めるようになりました。

現在では、フランス語マルドリュス版からの完訳『千夜一夜物語』(佐藤正彰ほか訳、岩波文庫 全13巻)や、バートン版英訳からの抄訳『バートン版 千夜一夜物語』など複数の日本語版が出版されており、読者は版の違いや訳文の特色を選んで楽しむことができます。

日本文化への影響

アラビアンナイトは異世界ファンタジーとして日本の読者・創作者にも刺激を与えてきました。明治・大正期の作家たちも翻訳を通じてこの物語集に親しみ、谷崎潤一郎や芥川龍之介の作品中にはアラビアンナイトを想起させるモチーフや言及がみられます。また昭和初期には江戸川乱歩がエッセイで「子供の頃に読んだアラビヤン・ナイトの影響で幻想文学に惹かれた」と述懐するなど、日本の文学者にとって一種の原体験となっていました。

大衆文化の分野でも、戦後になるとアラビアンナイトの影響は色濃く現れます。手塚治虫が構想し虫プロダクションが制作した長編アニメ映画『千夜一夜物語』(1969年)は、その大胆な内容から賛否を呼びましたが、日本初の本格的な大人向けアニメーション作品として後のクリエイターに大きな影響を与えました。また1975年放映のテレビアニメ『アラビアンナイト シンドバットの冒険』は子供向けにアレンジされたもので、魔法の絨毯やランプの精などおなじみのキャラクターが登場し、多くの子供たちに中東への憧れを抱かせました。21世紀に入ってからも先述の漫画『マギ』のヒットに見られるように、アラビアンナイトの物語世界は日本のポップカルチャーに新たな形で受容されています。

さらに、日本と中東の文化交流の観点では、アラビアンナイトは日本人にとって中東・イスラム文化への入口の一つともなりました。例えば「アリババ」「アラジン」などの名前や、バザールや絨毯といった異国の風物は、この物語集を通じて日本に広まり定着したものです。一方で、そうしたイメージはしばしばステレオタイプ化された「砂漠と魔法の国」としての中東像でもあり、近年では中東出身の研究者による異議や再解釈も紹介されるようになっています。総じて、日本におけるアラビアンナイト受容は娯楽と憧れを通じて中東への関心を喚起しつつ、同時に異文化理解の深化という課題も伴っていると言えるでしょう。

学術的な視点での分析

テキスト研究と新解釈

20世紀後半以降、アラビアンナイトに関する学術研究が進み、その成り立ちやテキストの伝承過程について新たな知見が蓄積されました。特に1980年代、ハーバード大学のムフシン・マフディー教授が発表した校訂版(ライデン版、1984年)は、現存最古級のシリア写本に基づき『千一夜』原初の姿を復元しようとした画期的な研究です 。マフディー版によれば、ガランが入手した写本に含まれていたのは282夜(約35編)の物語に過ぎず、彼は「千一夜」という題名に誘われるように不足する物語を様々な出典から継ぎ足していったことが明らかになりました 。

実際、ガラン自身も入手できなかった話は創作で補い、さらに後の欧州版編者たちもガランにならって架空の物語を付け加えていったため、もとは比較的まとまりのあった物語集が次第にジャンルも雰囲気も多様なテキストへと変貌したと指摘されています 。このような研究成果は、アラビアンナイトを「固定された作品」ではなく「成長する物語の集合体」として捉え直す視点を与えました。

また、物語中の人物設定や構造に関する新解釈も提示されています。例えば語り手シェヘラザードの行為について、従来は「男性の暴虐に立ち向かう知恵ある女性」というフェミニズム的評価がなされてきましたが、一方で近年の研究者は彼女の語る物語群そのものに着目し、物語の配置順序や相互の関連性から当時の社会倫理や権力構造を読み解く試みも行っています。さらに、各篇の物語についても比較文学的な分析が進み、インドの仏教説話集やギリシャの叙事詩との類似、イスラム圏内外の説話の往来など、グローバルな文芸交流の中で位置付けようという動きも活発化しています。

オリエンタリズム批判と文化的価値の再評価

前述のように、アラビアンナイトの西洋における受容史は東洋趣味的な文脈と切り離せません。このため現代の学術研究では、欧米の翻訳や挿絵が東洋に関するステレオタイプなイメージを作り上げた過程も検証対象となっています。1978年にパレスチナ出身の批評家エドワード・サイードが著書『オリエンタリズム』で示した理論は、アラビアンナイトの分析にも影響を与えました。

すなわち、西洋人がこの物語集に投影した「永遠に異質で遅れた官能的東洋」というイメージそのものを批判的に読み解く視点です。こうした視点から見ると、ガラン以来の欧米訳者たちが付与した脚色や解釈には、当時の植民地主義的思想や男性中心の欲望が反映されていることが浮かび上がります。前述したバートン版の訳注の問題もその一例であり、現代の新版で意図的にそうした偏向を取り除こうとする動きは、学術と表現の双方からのアプローチと言えます。

一方、中東・イスラム圏における千夜一夜物語の価値も見直されています。かつて近代化の時代には「低俗な大衆文芸」とみなす向きも一部にありましたが、現在ではイスラム世界が生んだ世界的遺産として肯定的に評価されることが増えました。例えば2010年頃、エジプトで本作が「性的表現が不道徳」として訴追される事件がありましたが、知識人や文化機関は強くこれに反発し、検察当局も訴えを却下しています。この出来事は、本作がもはや単なる娯楽を超えて文化遺産として守るべき価値を持つと認識されていることを示すものです。加えて、アラブ圏の作家たちが千夜一夜物語に触発されて新たな小説を書く例(例えばエジプトの作家ナギーブ・マフフーズの『千夜一夜物語』を題材にした作品など)もあり、原典の地である中東においても創造的遺産として継承・再生産されています。

今後の展望

現在までに判明したところでは、『千夜一夜物語』の原型となる写本は15世紀頃のシリア写本まで遡ることができますが、それ以前の伝承については未解明な点が残ります。また各物語の出所や変遷についても、更なる比較文学的研究や史的探究の余地があります。例えば、インドの古典『パンチャタントラ』やペルシャの叙事詩との関連、イスラム口承文学の他作品との相互影響など、研究課題は広範です。テクストの研究においても、エジプト系写本群の包括的な校訂版は未完であり、今後の研究が期待されています。さらにデジタル人文学の手法を用いた物語テキストの分析など、新しいアプローチも試みられつつあります。『アラビアンナイト』は今なお研究者を魅了し続ける生きた文学遺産であり、未知の物語や解釈が発見される可能性も残されているのです。

結論

アラビアンナイト(千夜一夜物語)は、その起源から現在まで実に多様な変遷を辿ってきました。古代インド・ペルシャに芽生えた物語の種は、イスラム世界で育まれ、数百年の時を経て巨大な物語の樹となりました。それは18世紀に西洋に移植されて異国趣味の花を咲かせ、日本を含む世界中で幾度も新芽を出し続けています。現代の私たちはディズニー映画や漫画を通じてその果実を味わっていますが、その根幹には先人たちの想像力と語りの文化が折り重なっています。

アラビアンナイトの物語群は、文化伝播と創造のダイナミズムを示す稀有な例であり、文学研究のみならず文化交流史の観点からも極めて価値の高い遺産です。千一夜にわたる物語の旅路はこれからも終わることなく、人々の好奇心と学識によって新たな地平へと語り継がれていくことでしょう。

参考リンク一覧

出典:国立研究開発法人 日本学術振興会 「アラビアンナイトの形成過程とオリエンタリズム的文学空間創出メカニズムの解明」 (https://www.jsps.go.jp/file/storage/grants/j-grantsinaid/12_kiban/gaiyo_18/data/jinsha/ja/18-1_nishio.pdf)

出典:岩波書店 「アラビアン・ナイトと日本人」 (https://www.iwanami.co.jp/smp/book/b265734.html)

出典:Journal of the Faculty of Arts, Benha 「日本の近代演劇における中東世界のイメージ形成」 (https://jfab.journals.ekb.eg/article_243248_1a4d9d75ec924eecfd5b8490fb0f48ae.pdf)

出典:Researchmap 「アラビアンナイトの形成過程とオリエンタリズム的文学空間創出メカニズムの解明」 (https://kaken.nii.ac.jp/file/KAKENHI-PROJECT-18102001/18102001seika.pdf)

出典:大阪大学 「知りたい。見たい。行ってみたい。好奇心と行動力で解き明かす」 (https://resou.osaka-u.ac.jp/ja/story/2024/OURG-04-04)

この記事はきりんツールのAIによる自動生成機能で作成されました

【広告】

コメント